一曲抵十万兵!黄河大合唱如何成为抗战最强音?

导语:1939年是中华民族身陷危难的年代,中国人民正在进行艰苦卓绝的民族解放斗争,中国的新音乐运动也方兴未艾。是年春天,在革命圣地陕北延安,诞生了一部气势恢宏、荡气回肠的大型音乐作品《黄河大合唱》,它以中华民族的母亲河——黄河为象征,凝聚了“人民音乐家”冼星海对母亲的思念,也饱含了对灾难深重的祖国和中华民族的挚爱。

创作之奇

1935年,冼星海结束了在法国的音乐求学之路,回到祖国。在目睹祖国危难四伏、遍地疮痍后,他义无反顾地投入到中国共产党领导的抗日救亡运动中1938年,应延安鲁迅艺术学院师生盛邀,冼星海前往延安,担任鲁艺音乐系主任。

延安的革命精神和氛围极大地激发了冼星海的创作热情,他不但在这里光荣地加入了中国共产党,更在此创作了大量优秀的进步音乐作品。1939年3月,他读到好友光未然在病床上口述完成的400余行以黄河为描写对象的长篇诗作,迸发出丰富的创作灵感,西方的音乐形式与作曲技法同他脑海中中国的民族音乐血脉与战斗精神盘绕交织。在延安鲁艺山坡的小窑洞宿舍中,他仅用6天6夜的时间,便创作完成了大合唱《黄河吟》的全部音乐部分。

冼星海和光未然此前已经联袂创作过抗战歌曲。光未然曾这样描述冼星海的创作精神:“他能不怕吵闹,俯在椅角上,箱盖上,坐在门槛上,随时随地可以写作,一气呵成!”然而,对于一部包括8个部分(《黄河船夫曲》《黄河颂》《黄河之水天上来》《黄水谣》《河边对口去》《黄河怨》《保卫黄河》《怒吼吧!黄河》)的大型声乐套曲来说,短短6天时间完成所有音乐创作,实属罕见。更何况在此期间,作品中《黄河颂》的唱段还三易其稿。

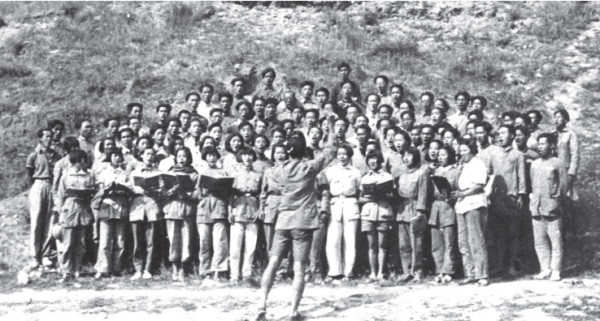

1939年,冼星海在延安指挥鲁艺合唱团排练《黄河大合唱》(中国艺术研究院艺术与文献馆藏)

在完成这部作品的全部旋律和乐队伴奏谱后,为准备在延安的首演,冼星海随即投入到抗敌演剧三队的排练当中。与此同时,他与词作者光未然进一步交换思想和看法,最终决定将这部作品从《黄河吟》更名为《黄河大合唱》。

1939年4月8日,冼星海记录了自己对歌词的理解、创作的背景与想法、作品的定位以及作品中每个部分的创作手法。他说,《黄河》的创作,虽然是在一个物质条件很缺乏的延安产生,但它已经创立了现阶段新型的救亡歌曲;《黄河》的作法,在中国是第一次尝试,希望得到鼓励以后,更努力去创作。

首演之奇

20世纪三四十年代的延安,是革命的圣地。《黄河大合唱》的诞生地和首演地都在延安。特殊的革命环境和历史背景使这部作品的首演也成为音乐史上的传奇。

1939年4月,军委会政治部第三厅抗敌演剧三队结束了他们在延安的整训,即将离开延安,准备开赴前线。13日晚7点,在延安陕北工学大礼堂举行的告别音乐会上,他们首次演出了《黄河大合唱》。

抗敌演剧三队是所有奔赴全国抗战前线的10个抗敌演剧队中唯一有机会来到延安的队伍。抗战爆发后,光未然被推举为中国文艺者战地工作团团长。

1938年9月,光未然奉命以三队特别党支部书记和总领队身份,率领重组的抗敌演剧三队30名年轻战友,从汉口江汉关出发,开赴第二战区晋陕大峡谷,鼓舞前线的将士们抗战。

几个月间,他们穿山岭、渡黄河,在山陕战区和防区辗转行军。未料想,1939年1月,光未然在行军中坠马导致左臂粉碎性骨折,由于前线没有医疗条件,只能去延安接受接骨手术的救治。

正是这个不幸,促成了音乐历史之幸。两位才华横溢、激情飞扬的艺术家得以再次相聚,共同创作;重组不久的抗敌演剧三队也幸运地成为旷世之作《黄河大合唱》的首演者。

《黄河大合唱》包括声乐部分和器乐部分。其中,器乐伴奏部分由延安鲁艺教师负责排练,他们都是当时的专业音乐人才,更是后来被载入史册的音乐家,如李凌、李焕之、向隅等乐队成员共20余人,也都是延安鲁艺音乐系师生。

声乐部分则由抗敌演剧三队的近30名队员表演。他们都不是专业演员,未曾接受过专业声乐训练。正因为考虑到这一点,冼星海在创作这部作品时选择使用简谱,同时,在完成全部创作后,他不顾自己几近消耗殆尽的体力,马不停蹄地开始对演剧三队队员们进行首演前10余天的紧张排练。

这场音乐会是在延安举行的第一次音乐大会。在抗战时期极为艰苦的条件下,在中国革命的心脏举行这样的音乐大会,其意义非同寻常。

音乐会的内容大多是新创作的作品,下半场就是《黄河大合唱》首演,演出由邬析零指挥,田冲独唱《黄河颂》,李鹰航担任三弦伴奏,蒋旨独唱《黄河怨》,史鉴、刘晨暄对唱《河边对口曲》,说白由胡丹沸担任,负伤未愈的词作者光未然亲自上阵朗诵《黄河之水天上来》。演出获得巨大成功,唯一令冼星海感到遗憾的是,女声独唱唱走了音。

《黄河大合唱》的正式公演是在1939年5月11日举行的庆祝鲁艺成立一周年音乐会上,毛泽东、刘少奇等中央领导亲临现场观看了演出。此次演出由冼星海亲自担任指挥,由百余名鲁艺师生组成大型合唱团,二十多人组成乐队。

为了满足作品各声部的需求,丰富乐队音响层次,在极为困窘的情况下,冼星海把当时延安所能找到的乐器统统用上,有二胡、笛、锣、鼓、钹、竹板、木鱼等中国传统乐器,还有小提琴、吉他等西洋乐器,就连口琴也派上了用场。

除此之外,他还使用了一些极为特殊也绝无仅有的“乐器”:为了补充伴奏乐队的低音声部,他使用了用煤油桶当共鸣箱改造的“低音二胡”;为了烘托黄河波涛汹涌之景,他将勺子与大号搪瓷缸搭配摇击制造音响效果;此外,还将脸盆当作“打击乐器”。

演出时,指挥、合唱队和乐队迸发出了前所未有的革命激情和音乐力量,感染了所有在场观众,演出获得空前成功,得到了现场所有中央领导的盛赞。

自此,这次意义重大且光芒四射的演出被永久地载入音乐史册。

版本之奇

《黄河大合唱》早年在演出过程中,曾根据不同时期的特殊情势,不断被加工和修改。例如,为强调和突出对敌人的愤慨,其中一小部分被改成四部合唱;再如,由于当时各演出团体没有伴奏条件,作品中的朗诵部分难以按谱使用伴奏,等等。

在此后几十年的传唱、演出过程中,为了满足和适应不同场合的需要和不同演出团体的特殊情况,《黄河大合唱》更是不断被音乐家们改编,先后形成了诸多版本,以至于其版本的具体数量至今仍难以确定。

然而,在众多《黄河大合唱》版本中,有两个版本是由冼星海亲自完成,并且都留下了珍贵手稿。第一个就是1939年冼星海在延安创作完成的初稿,后被称为“延安稿”。第二个则是1941年冼星海在苏联期间重新配器修订的大型管弦乐队总谱,后被称为“苏联稿”。

1940年,冼星海和电影导演袁牧之被指派到苏联进行大型纪录片《延安和八路军》的后期制作。是年5月,冼星海化名黄训,前往苏联。到达莫斯科后,苏联当局便征询他有什么要求,冼星海提出了三项要求:第一是在苏联演奏由他创作的第一交响乐《民族解放》;第二是把《黄河大合唱》拍成电影;第三是见苏联著名作曲家普罗科菲耶夫。

虽然这几个要求最终都没能实现,但不难看出,《黄河大合唱》在冼星海心目中的分量。事实上,早在延安创作时期,冼星海就坚定了把《黄河大合唱》编写成规模宏伟的交响合唱的想法。

1941年春天,冼星海终于在莫斯科完成了《黄河大合唱》的配器和总谱。然而,此时第二次世界大战爆发,苏联处于战乱时期,冼星海即便重新配器完成了《黄河大合唱》的总谱,也依然没有条件听到自己作品的实际音响,更无法根据实际音响进行修改和调整。

更何况,冼星海已将这部作品整理、加工、修订成为一个巨型版本,不但增加了一个序曲,而且配备了极为庞大的乐队编制,采用三管制交响乐队,终曲末段使用6只圆号、12只小号和12只长号,且演奏难度极高,使得这个版本的排演遇到了困难。

直到冼星海去世数年以后,《黄河大合唱》才得以在苏联演出。而在苏联举行的最为正规且极具艺术水平的首演,当数1955年在柴可夫斯基音乐厅演出的俄文版本。此版本以“苏联稿”为基础,全部唱词和朗诵均被翻译成俄文,著名苏联音乐家尼·鲍乌艾尔进行重新编配,并由当时苏联最优秀的指挥家斯塔谢维奇、莫斯科爱乐交响乐团和苏联国家合唱团演出。

《黄河大合唱》的“延安稿”和“苏联稿”是最原始的两份稿本,也是目前仅存的冼星海《黄河大合唱》手稿,现收藏于中国艺术研究院。

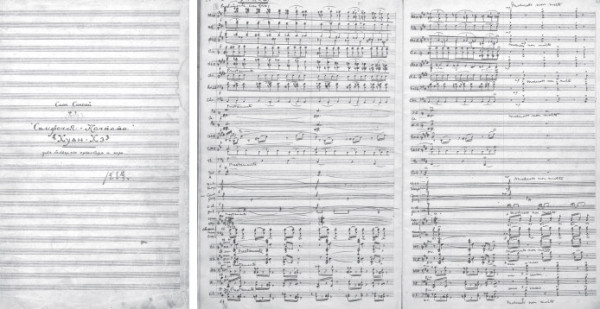

冼星海《黄河大合唱》手稿之苏联稿扉页和内页(中国艺术研究院艺术与文献馆藏)

这两份诞生于战争年代的乐谱手稿都有着曲折的流转经历。新中国解放初期,《黄河大合唱》“延安稿”由冼星海家属捐赠给中国艺术研究院,但它是如何从延安被带出的?一说是1940年由张光年只身带出,另一说是1939年底1940年初,冼星海将其寄给当时在重庆的李凌。1945年,冼星海在苏联因病逝世,那么,他在苏联完成的《黄河大合唱》“苏联稿”又是怎样被带回的?

1946年,苏联驻华大使馆将冼星海部分遗物转送回国,其中有一只皮箱,皮箱中装的就是冼星海的作品和手稿。据说,这批珍贵的冼星海档案是苏联驻华大使馆交给中共驻南京办事处,由军调处执行部的美国飞机从南京带回延安,交给中共中央,再由中共中央办公室委托中央党校文工室和中央管弦乐团保管。此后,中央党校文工室和中央管弦乐团合并为华北人民文工团,解放初期又被改建为北京人民艺术剧院。

1952年北京人民艺术剧院被分支出中央戏剧学院附属歌舞剧院,1953年又更名为中央实验歌剧院。之后,包括《黄河大合唱》“苏联稿”在内的冼星海遗作由中央实验歌剧院移交予中央音乐学院研究部,即中国艺术研究院音乐研究所的前身。

至此,《黄河大合唱》“苏联稿”在辗转流传于多家单位后,最终与“延安稿”汇合,一同落户于中国艺术研究院。两部珍贵手稿得以辗转存世并汇集于一处,凝聚了几代音乐艺术作者的心血,其文献价值和历史意义不言而喻。

两个手稿版本保存了《黄河大合唱》这部伟大音乐作品创作时的原始面貌及其修改过程,是研究冼星海及其音乐创作最宝贵的第一手资料,是研究中国近代音乐史乃至近代中国革命史的重要史料。

一气呵成的“延安稿”(长宽为18.5cm×32cm),共66页,黄色牛皮纸封皮,没有题签,第一页是目录,乐谱用简谱创作,以粉连纸抄写。气势磅礴的“苏联稿”(长宽为22.5cm×35.8cm),其封面有中俄文双语“黄河”字样,封二有冼星海手书的关于《黄河大合唱》的创作说明,扉页上有中俄文“黄河大合唱”字样,第三页为目录。此外,封三还有冼星海手书的关于《黄河大合唱》八部分乐章各自含义的解释,乐谱以五线谱写成,总共202页。

当时有报纸评价:一曲大合唱,可顶十万毛瑟枪。

英年早逝的“人民音乐家”冼星海,在烽火硝烟的年代创作出伟大的音乐宏篇《黄河大合唱》。作为中国新音乐运动的标志性作品,这部音乐巨著之于中国,已不仅仅是其在中国音乐创作发展道路上的重大里程碑意义,更是中国近代史上一个不可磨灭的鲜红的艺术烙印。

《黄河大合唱》手稿之于中国,是中华民族在身陷囹圄,受尽压迫和屈辱的黑暗年代里自省、自救的历史遗痕和实物见证,它促使我们鉴思历史,审视当下,具有独一无二的革命纪念意义。

微信扫一扫|长按识别,进入读者交流群

|

|

|

|

|

|

|

|