李忠效:“两弹一星”功勋潜地导弹总设计师黄纬禄

作者按:为宣传参加研制核潜艇的功勋,弘扬中国核潜艇精神,我特意补充了《中国核潜艇工程备忘录》中关于黄玮禄同志的内容,重新撰写此文。特别感谢核潜艇精神研究工作委员会副主任王汉刚、陈晋南和顾问杨连新等同志在修改此文过程中所给予的帮助。值8月15日日本宣布投降八十周年之际,特此授权红色文化网发布,以飨读者。

根据中央专委1965年8月确定的关于核潜艇研制分两步走的原则,在鱼雷核潜艇迈出第一步后,导弹核潜艇的研制紧接着就开始了。导弹核潜艇的研制主要分两部分,一部分是潜艇,另一部分就是导弹。

潜射导弹的设计工作由国防部第五研究院负责。刚起步阶段,五院四分院的杨南生副院长做了大量重要的工作。他是固体发动机方面的专家,正是由于他的初步试验证明,潜地导弹使用的固体发动机我们可自主搞出来,核潜艇工程办公室主任陈右铭才向中央领导同志建议导弹核潜艇正式上马。后来由于工作上的原因,上级决定把继续研制潜地导弹的任务交给了另一个分院的副院长黄纬禄。从此,黄纬禄便开始了长达20多年的潜地导弹的研制生涯。

一、黄纬禄的“导弹梦”

黄纬禄(1916.12.18-2011.11.23),安徽芜湖人。早年就读于南京中央大学(现东南大学)。1937年7月7日“卢沟桥事变”后,随校搬迁至重庆,1940年8月毕业,获工学士学位。1943年5月,黄纬禄赴英,在英国标准电话及电缆公司和马可尼无线电公司实习;1945年考入英国伦敦大学帝国学院无线电系,攻读机电通讯专业的研究生。在大学里他学的是机电通讯专业,而他后来却成了导弹专家。这既是命运的安排,也是他个人的梦想。世界上最早研制导弹,把它用于战争的是德国人,而黄纬禄是最早见识德国导弹的中国人之一。

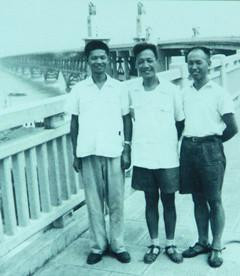

1963年的黄纬禄

当时,正值第二次世界大战期间,希特勒的V-Ⅰ、V-Ⅱ导弹从法国海岸飞来,越过英吉利海峡,落进伦敦城里,在街道上、楼群中、花园里爆炸,难以计数的无辜者被炸死。恐怖笼罩着城市,伦敦人却无可奈何。黄纬禄不由得想起中国近代史上那些任人宰割的耻辱的经历,心中暗叹:如果中国也有这种武器就好了!

后来英国人通过法国爱国者游击队弄到一枚德国人制造的V-Ⅱ导弹,英国当局为了消除人们的恐惧心理,他们把导弹解剖开来,在电视里播放,又在博物馆里展出。黄纬禄专门跑去观看了这枚导弹。他这个机电通讯专业的留学生与导弹结下了不解之缘。

1947年,他从伦敦学成回国,先是在资源委员会无线电公司上海研究所任研究员。1949年5月至1952年9月在上海华东工业部电信工业局电工研究所任研究员。1952年10月,他被调入北京新成立的中国人民解放军通信兵部电子科学研究所工作。

1955年的12月一天,他接到通知,去参加一个国防部召开的学术报告会议。会议由陈赓大将主持,由刚刚从美国回来的钱学森主讲火箭技术问题。听报告的是几十名佩戴着金光闪闪将星的将军。大将、上将、中将、少将,看得他眼花缭乱。他还是第一次见到这么多的将军,更不要说和将军们一起听报告了。他顿时感觉到了一种从来没有过的庄严,同时也体会出了这次报告的重要性。

报告结束时,陈赓大将问他:“听说你见过导弹?”他答:“是的。1944年在伦敦。”

陈赓说:“党中央、中央军委已经做出研制两弹的决定,我们急需大批科学技术人员参加到这个工程中来……”他听了非常高兴,禁不住在心里欢呼:中国也要搞导弹了!

1956年,党中央做出了重点发展导弹、原子弹等尖端武器的历史性决策。从1957年起,我国逐步组建了战略导弹的科研、训练、教学机构,大批精英人才和优秀大学生投入其中。不久,中国第一个火箭(导弹)研究机构——国防部第五研究院成立。1957年12月,黄纬禄和许多优秀知识分子一起,被调入国防部五院二分院,走进了那座神秘的大门。终于实现了他十多年前立下的中国也要搞导弹的梦想,于是他和其他科技人员一起,开始了艰苦的跋涉……他曾任五院二分院第一设计部副主任、主任,并担任几种液体弹道导弹型号的副总设计师兼控制分系统主任设计师,主持控制分系统的研制工作。

开始他是跟苏联专家学习导弹技术,但苏联专家的态度非常傲慢,传授技术时处处留一手。有个叫西巴可夫的专家甚至口出狂言:没有我们的帮助,你们是造不出导弹的,即使造出来了,也打不到天上去。当时从苏联运来了两枚P-Ⅱ导弹,倔强的黄纬禄不愿看苏联专家的脸色,下决心要自己研究个名堂出来。后来他真的自己琢磨出道道来了。

有一天他对西巴可夫说:“专家同志,你们的P-Ⅱ导弹不也是从V-Ⅰ、V-Ⅱ导弹演变过来的吗?是你们的卡拉寥夫从德国人冯·布劳恩那里学来的。我早就见过V-Ⅰ、V-Ⅱ,没有什么了不起。虽说你们的P-Ⅱ要比他们先进复杂,但也不是那么高不可攀吧?”在苏联专家撤走之前,我们的仿制导弹已经造出来了。傲慢的西巴可夫有幸看到了我们仿制的导弹,不得不就他说过的狂话向黄纬禄表示歉意。

1960年11月5日,“东风一号”发射成功,这是我国仿制的第一枚近程导弹。1964年6月29日,“东风二号”发射成功,这标志着我国成功走上导弹自行研制的道路。1966年10月27日,两弹结合试验成功,这标志着我国具有了战略威慑能力。我国潜地导弹的研制是随着我国核潜艇的研制同步展开的。自从1958年6月我国第一座核反应堆开始运转以后,为了保卫我国漫长的海岸线,中央决策层决心建造我国自己的核潜艇,与核潜艇配套的“巨浪”潜地导弹的研制任务也提上了议事日程。

二、长江大桥上的“自由落体”

1965年8月,周总理在中央第13次专委会议上提出,争取提前搞出固体导弹。七机部四院开始组建固体导弹的研制队伍,论证固体导弹发展规划。最初固体导弹的研制工作是从设计近程单级固体导弹开始的。1967年1月24日,国防科委召开了“单级固体战略导弹”方案论证会,审查了研制方案。经与总参谋部、炮兵以及七机部共同研究后,确定停止“单级固体战略导弹”的研制,集中力量研制“首制型”潜地弹道导弹。

1965年国防部五院改为第七机械工业部,二分院第一设计部划归七机部一院第12所。黄玮禄历任研究所所长、总体设计部主任、第一和第二研究院副院长、七机部总工程师等职务。1967年3月,国防科委正式下达了中程潜地固体导弹的研制任务,明确了导弹核潜艇武器系统研制任务分工。

陆基导弹可以仿制,而潜射导弹可就难了。黄纬禄虽然看见过德国人和苏联人造的陆基导弹,却没有见过美国人和苏联人造的潜射导弹。潜射导弹不仅要比陆基导弹小,而威力不减,同时还要绝对保证潜艇的安全。据说美国的第一代潜射模型导弹在弹射出水面时没有搞好,结果导弹落下来把象征性的“潜艇”砸扁了。多次模拟试验都是这样。

后来,美国人在搞北极星潜射导弹时,先在陆地的水池中作水池弹射系留试验──用塔式起重机将试验弹系住,从水下弹射出水面后,由钢丝绳把它吊起来。第二步,进行海上网托试验──用一张网把重达16吨溅落的试验弹托住,回收后再试。第三步,是用海底固定和移动的发射台试验。最后,才在潜艇上进行正式试验。因为潜艇造价很高,且有百十条生命在里面,是不能让导弹随意把它砸坏的。应该承认,美国人的科学态度是严谨的。中国人制造的潜射导弹也要按部就班地走美国人走过的路吗?

水下发射技术是潜地运载火箭的关键技术,火箭的设计、生产、试验无不和水有关,诸如水下流体动力、水下弹道、水下载荷、水下力学环境、水下初始对准及水下点火等。发射安全是潜地导弹的一项突出要求,必须在任何情况下不发生“毁艇伤人”的灾难性事故。开始我们也想搞导弹试验水池。美国人搞的水池是在海边,向海里发射导弹也方便。但是我们不能在海边搞,当时战备形势很紧张,重要的工厂都搬到内地去了,导弹试验水池的地点也被有关部门选在内地,很快就开始动工了。按照设计,要挖一个60米长,20米宽,30米深的大坑。土方量非常大,那里的水资源有限,将来到哪里引那么多水来灌满它?于是这个刚刚上马的工程又很快下马了。

1970年4月中国固体燃料潜地导弹研制初期的关键时刻,担任液体型号控制系统研究所所长的黄玮禄临危受命,任七机部四院四部固体火箭总体设计部主任。1974年任一院副院长,主抓中国第一代固体潜地战略导弹的研制工作。

总工黄纬禄和他的总体部的研究人员以及有关的科学家,又到全国各地去查访可以用来试验潜射导弹的水库和湖泊,并且选中了一个地方,是个山谷。核潜艇工程办公室主任陈右铭到那里考察,要在几十米的水下搞一套检测设备,等于重建一个测量基地。水下施工,难度很大,要耗费巨大的人力和财力,而且需要很长时间施工,进度跟不上。

怎么办?有人提出,直接到艇上试。陈右铭对他们说:“导弹掉下来砸到艇就完蛋了。你们首先要解决砸不着艇的问题。”当时导弹的发射动力装置还没有搞出来,试不了,陈右铭让他们另想办法。很快他们就想出了一个办法,是导弹里头装水──模拟弹发射时重量和导弹一样的,发射上去以后,弹内排水系统马上把水排掉,弹体就轻了,从理论上讲,砸不坏艇了。

需要试验排水系统灵不灵,模拟弹落水之后能扎多深。在哪里试呢?首先地势要高,起码要达到导弹射出的高度,才能在模拟弹下降的空间里试验排水系统。另外下面要有水,好试验模拟弹入水的深度。当时南京长江大桥通车不久,每天的报纸上广播里都在报道大桥建设者们的光辉业绩。那是一座高大的长跨度建筑,大桥的高度也和导弹发射的高度差不多。有一天,大家在一起讨论的时候,黄纬禄忽然灵机一动:如果在长江大桥上进行模拟弹坠落试验,不是又省钱,又省力,又省时吗?这个设想得到大家的称赞。

不久,钱学森组织有关部门召开方案讨论会,黄纬禄在会上提出了不搞水池,在长江大桥试验的方案。钱学森一听,高兴地说:“好!太好了!”总参、海军等有关单位的同志也表示赞同。1970年8月,各项准备工作业已就绪,而来自各方面的不同意见却像长江的洪流一般涌来。有的说:“大桥上也能进行弹体落水试验?要是桥上可以试,难道美国没有比长江大桥更大的桥吗?”有的说:“将来要是砸扁了潜艇,一百多条生命谁来负责?”黄纬禄面对着滔滔的江水,沉默不语。他知道,科学就是创造,要善于想别人没有想到的课题;科学就是要冒风险,要敢于做别人不敢做的事情。

8月,正是火炉般的南京最热的时候。在南京浦口的一块没有任何遮拦的空地上,黄纬禄和大家一样,穿着背心短裤,头戴一顶草帽,顶着似火的骄阳,围着十多吨重的模拟弹紧张地忙碌着。最辛苦的一项准备工作是往弹体里粘贴排水用的橡皮气囊。弹体里空间很小,人站在里面直不起腰,弹内温度高达50多度,浓烈的胶水和橡皮气味熏得人喘不过气来,时间一长就会中毒或中暑休克。

黄纬禄规定,每个人在里面工作,最长时间不准超过10分钟,并且亲自带头往弹体里钻。当时他已经54岁了,身体又不好,其他同志说什么也不让他钻。他说,我不看看不放心,我就进去一次。硬是坚持钻进去待了5分钟。

在长江大桥上的试验一共搞了三次,每次都是在凌晨时分开始进行。这个时间桥上过往的车辆比较少,天气也比较凉爽,并且有一定的能见度。

第一次试验时,中央政治局委员、南京军区司令员许世友同志亲自来到现场,向参加试验的科技人员表示慰问,并观看试验。黄纬禄向许世友将军报告:试验准备工作一切就绪,请指示。许世友笑吟吟地说:好,你们开始吧。我也长长见识。

黄纬禄命令:试验开始!桥面上,一辆40吨重的吊车伸出巨大的长臂,10多吨重的银白色的模拟导弹悬挂在长臂上,所有的仪器设备都已开机。

“各部门准备完毕!”黄纬禄发出口令:“开始倒计时!”

“……8、7、6、5、4、3、2、1,放!”只听“嘭”的一声,悬挂导弹的爆炸螺栓爆炸了,弹体迅速脱离吊臂,一个潇洒的自由落体,轰然坠落江中。仪器记录下了各种数据。数据表明,落弹入水后不会砸着潜艇。试验成功了!

此后,他们又进行另外两种倾斜角度的试验,均得到了非常有价值的数据和经验。为了解决导弹下落时的垂直角度问题,他们又设计出了在模拟弹上增加降落伞的方案,并在后来的试验中得到预期的效果。

黄纬禄(中)在长江大桥上做试验时,与同事合影(杨连新提供)。

这是一项具有创造性的试验。有人计算过,仅此一项,就给国家节省约八千万元。但是现在回过头来看,就整个试验步骤而言,如果时间允许,还是应该先进行陆上水池试验。不建陆上试验水池,虽然简化了试验程序,节省了建水池的经费,但增多了潜艇水下发射模型弹试验的次数,也增加了每次出海试验水面舰艇警戒和援助,以及人力、物力的费用开支。不过,黄纬禄他们的敬业精神,是非常值得钦佩的。

三、张爱萍说:得准备一根打狗棍呀!

导弹核潜艇的研制工作由于受“四人帮”的干扰破坏,曾经一度进展缓慢。早在1967年6月就开始方案论证,1970年1月基本完成施工设计,1970年9月开工建造。按原计划1974年一季度就应该下水,然而到1974年8月还在那里安装设备。

正当广大科技人员、干部和工人纷纷顶着“四人帮”掀起的阵阵逆风和重重恶浪,艰难地把核潜艇研制工作一步步向前推进的时候,过去亲自挂帅抓核潜艇的周总理患了癌症,“四人帮”借“批林批孔”运动之机,把斗争矛头指向周总理,并利用他们掌握的那一部分权力,使国防科研战线的工作受到了极大的干扰,导弹核潜艇的研制工作也受到严重影响。

张爱萍同志1975年开始主持国防科委工作以后,对核潜艇、特别是对潜地导弹的研制抓得很紧。他拄着拐杖,风尘仆仆,视察了研制火箭的一个个研究所、工厂。他走到哪里都大声疾呼:“……帝国主义、霸权主义过去如此欺负我们,今天我们再穷,手里也得准备一根打狗棍呀!”

研制初期,我国在这方面许多学科和技术领域是一片空白,没有任何可借鉴的经验,黄纬禄领导团队完全依靠自己的力量,艰苦奋斗,大胆创新,经过无数次发射实验和不断改进,终于突破水下发射技术难关。1975年,我国完成了第一代潜地固体运载火箭“巨浪一号”的研制。1976年粉碎“四人帮”之后,经过一系列拨乱反正,核潜艇的研制工作终于走上了正轨,加快了步伐。

张爱萍还说:“搞火箭、导弹是毛主席交代的战略任务,党中央让我抓,我就要一抓到底。”这期间,张爱萍同志以全副身心投入到国防尖端工程中,采取了一系列措施,为研制工作清障铺路,鼓劲加油,大大促进了潜地导弹的研制工作。

1977年10月,潜地导弹研制任务被列为当时国家航天事业三项重点工程任务(称为“三抓”任务)之一。党的十一届三中全会后国家形势的根本好转,潜地导弹的研制局面也出现了转折。1979年初,国防科委、七机部决定对领导关系作新的调整,将型号抓总改由当时任务不足的二院负责。1979年,黄纬禄被任命为这一型号导弹的总设计师,同时也被任命为固体陆基机动战略导弹总设计师。他勤于思考、勇于探索,领导和团结研制团队一起解决了多项重大关键技术,对导弹研制过程中重大关键技术问题的解决,大型工程方案的决策、指挥及组织实施发挥了重要作用。

黄纬禄在试验现场研究问题

黄纬禄在海上留影

潜地导弹经过一系列模型弹和陆上遥测弹试验之后,很快就要进行潜艇水下发射试验了。这样的试验在中国火箭史上还是第一次。为了这次意义非凡的发射,1980年成立了潜地导弹海上试验领导小组,海军副司令员杨国宇任组长,国防科委副主任马捷任副组长。领导小组下设办公室,核潜艇工程办公室主任陈右铭兼办公室主任。

1981年4月30日,我国第一艘导弹核潜艇在主管国防科研工作的张爱萍副总理亲自主持下,举行了下水典礼。1982年3月,成立首区(发射区)和末区(溅落区)指挥部。首区指挥部设在海军试验基地第二试验区,末区指挥部设在“远望—1”号船上。发射潜艇承担的任务技术相当复杂,水下操艇技术要求很高,仅火箭发射部门新安装的各种仪器就有140多台,操纵项目增加了1000多个。每个动作,都必须非常准确,稍有失误,后果将不堪设想。担负水下发射任务的潜艇,先后5次带火箭出海合练,10次海上发射筒开盖训练,5次协同匹配合练,6次海上发射程序演练,以及水下脱险训练,共航行256小时,航程1574海里。

试验需要警戒的有首区、一级落区和末区三个海区,属两个舰队管辖。首区和一级落区在试验期间恰逢捕虾旺季,渔船多,情况复杂。北海舰队共出动了各型舰船58艘,东海舰队动用了舰船15艘,飞机19架。首区的防救部队先后出动救生船17艘次到海上进行了47天的防救训练和三级援潜实兵演练,潜水员进行了552人次、608小时的难度较大的潜水训练。末区的测量、护航编队进行了近一个月的近海演练。试验期间,29艘海军舰艇和9艘渔政船,在三个海区劝离国内外渔船359艘,商船13艘,其他船只2艘,保证了试验的安全。

1982年8月底,准备工作进入关键时刻,中央军委副秘书长张爱萍受国务院、中央军委的委托,亲临首区,与国防科工委、海军的领导同志到试验第一线,听取汇报,检查工作。他们翻山越岭到各研究所、工厂了解情况,并登舰出海,细致入微地进行发射前的检查。张爱萍同志来到担负火箭测试任务工地,穿上洁白的工作服,检查火箭的射前检测情况。他特地戴上老花眼镜,仔细地观察了新换装的保险栓。

几天前,科研人员对已经试验了40余次的保险栓进行最后检测时,突然出现了故障。在场的火箭总设计师黄纬禄决定更换保险栓,并将此情况报告了张爱萍同志。老将军当即表示:马上派技术人员将保险栓送回原生产单位更换。生产厂的干部、科技人员和工人奋战了7天7夜,改装成新的保险栓运到这里。

张爱萍问:“新保险栓安全可靠性怎么样?”科技人员回答:“这次没有问题了,非常安全可靠。”他满意地连连点头,十分高兴地对陈右铭说:“决定换保险栓非常正确,不然发射就会出问题。”并挥笔作诗表扬尽职尽责的参试人员:

英明更换保险栓,

多少心血苦钻研。

亿万器件稳可靠,

确保上天保平安。

然后,张爱萍同志又来到码头,视察了担负发射任务的潜艇,全神贯注地倾听了潜艇指挥员汇报发射前的准备情况,并对导航、瞄准、通信联络等,提出了一系列可能发生的问题,胸有成竹的指战员一一做了明确回答。老将军听了十分高兴。

潜地导弹发射前进行技术检测

1982年9月,陈右铭(右1站立者)陪同张爱萍(中)等领导来到火箭测试任务单位,听取技术人员汇报工作

四、潜地导弹发射成功,雷震海天

1982年9月,国防科工委和海军在北京联合召开会议,要求9月30日前各系统做好一切准备工作。张爱萍副秘书长要求大家立即进入“战时状态”,冷静、沉着、有条不紊地进行工作,并用中央领导说过的“成功了是你们的,失败了是我的”这句话来勉励大家。9月中旬,全区参试兵力进行了一次大规模的联合演练。

10月1日,新华社受权发布了中国将向公海发射运载火箭的公告,试验进入了实施阶段……1982年10月12日,是个天气晴朗的好日子。天空中艳阳高照,海面上碧波荡漾。担负发射导弹任务的潜艇徐徐离开港湾,驶向茫茫大海,在预定时刻进入发射海区,缓缓下潜,消失在万顷碧波之中。随着发射时间的一步步逼近,潜艇里一片繁忙,紧张的气氛让人感到仿佛空气已经凝固,指战员们的每一个口令仿佛是金属在撞击。

“5分钟准备!”“××部门准备完毕!”“××部门情况良好!”……

发射准备进入倒计时。“……8、7、6、5、4、3、2、1。”发射控制台的信号灯一亮,显示“发射条件满足”,艇长果断下达口令:“发射!”导弹操作手按下发射按钮,瞬间,燃气发生器点火,导弹被强大的压力推出发射筒,按照预定的弹道飞出海面,飞向遥远的末区……

1982年10月张爱萍(右2)在陈右铭(右3)等陪同下观看9182发射任务

1988年9月战略导弹核潜艇发射火箭成功

潜艇水下发射试验成功后,张爱萍同志在接受记者采访时宣布:这次发射成功,标志着我国运载火箭技术达到了一个新的水平,我国的国防实力有了新的加强。这样,我们就有了一定的自卫和攻击力量,它不仅有利于我国的安全,也有利于世界的和平。具有儒将风度的张爱萍将军情不自禁地写下了诗句:

浪淘沙 喜潜艇发射运载火箭成功

形胜渤海湾,浩荡无边,群龙追逐雪花翻。

一代玲珑神工手,险峰敢攀。

奇鲸龙宫潜,红火凌烟,虎啸腾飞破云山。

那怕狂风激恶浪,雷震海天。

为祝贺中国首次水下发射运载火箭成功,10月16日,中共中央、国务院、中央军委专门向参加研制和试验人员发了贺电──“参加我国运载火箭研制和发射试验的同志们:正当我国军民认真学习、贯彻党的十二大精神之际,你们在海上发射运载火箭获得成功,达到预期目的。这是党的独立自主、自力更生方针的又一胜利。它标志着我国运载火箭技术又有了新的发展。这对全党、全军和全国各族人民,是一个巨大的鼓舞。特向参加研制、发射试验以及各项保障工作的全体科学工作者、工程技术人员、工人、干部、解放军指战员,致以热烈的祝贺和亲切的慰问。”

10月17日,《解放军报》发表了一篇题为《热烈祝贺潜艇发射运载火箭成功》的评论。评论说──“我们的社会主义建设是在世界还很不安宁、我国安全还受到严重威胁的形势下进行的。这就要求我们必须居安思危,提高警惕,在大力发展国民经济建设的基础上,加强国防现代化建设。军队的武器装备现代化是国防现代化的重要标志……有了这些现代化的武器装备,在未来反侵略战争中,我军才能如虎添翼,以小的代价,换取大的胜利。列宁早就说过:‘一个军队不准备掌握敌人已经拥有或可能拥有的一切武器、一切手段和方法,谁都会认为这种行为是愚蠢的甚至于是犯罪的。’因此,我们在强调立足使用劣势装备战胜优势装备的敌人,在强调充分发挥现有武器装备作用的同时,丝毫也不忽视武器装备的改善,总是想尽办法改善我们的武器装备,包括发展导弹、原子弹、氢弹等尖端武器装备。一旦敌人胆敢对我发动侵略战争,我们就不至处于被动挨打的境地。”

为庆祝发射成功,10月22日,国防科工委、海军在发射海区──黄海之滨,联合举行庆祝会。在热烈气氛中,大会宣读了中共中央、国务院、中央军委的贺电。中央军委副秘书长张爱萍受中共中央、国务院、中央军委的委托,向参加研制和试验的全体人员致以热烈的祝贺。“这次潜艇水下发射运载火箭的成功,标志着我国运载火箭达到了一个新水平,为我国运载火箭的发展奠定了重要基础,为我国加强国防力量做出了贡献。”

两天后,张爱萍同志又来到东海之滨,检阅了测量船和护航舰艇部队。10月25日,担负运载火箭落区测量任务和护航警戒任务的科技人员、工人和解放军指战员一千多人举行隆重的祝捷大会。张爱萍和参加祝捷大会的国防科工委、海军和南京军区的领导同志一起登上了检阅舰。祝捷大会前,张爱萍同志来到江苏泰州白马庙。1949年4月23日,华东军区海军宣布成立,张爱萍是华东海军第一任司令员兼政委。故地重游,老将军格外高兴,当即赋诗一首。在祝捷大会上,他兴致勃勃地朗诵了潜艇导弹发射成功落区纪念大会祝词:

相见欢

扬威海上英豪,战狂涛。神剑飞来,闪电破云霄。

天罗照,长空扫,胜券操。四海欢呼,一代玲珑骄。

老将军慷慨激昂的诗句,赢得了一阵暴风雨般的掌声。这是令人激动的时刻,使人振奋的时刻。一代中华儿女经过艰苦卓绝的努力,终于研制成功了核潜艇和潜射导弹,我国核力量进入两位一体的阶段。如果我们有一定数量的核潜艇,那情况就不一样了,正如邓小平指出的那样:“你有,我也有,你要毁灭我们,你自己也要受到点报复。”

五、黄玮禄说:“假如有来生,我还要搞导弹”

黄纬禄的女儿黄道群曾回忆:由于父亲连续加班,自己经常几天都见不到他。“有一次父亲拿了一件汗背心让我姑姑帮忙缝补,姑姑问衣服怎么会破在这个地方?父亲平静地说,心口痛,揉得久了就破了”。为了导弹,他却已落得一身病痛。1982年10月,我国成功完成“巨浪1”号固体导弹水下发射试验。为了这一刻黄纬禄的体重减轻了11公斤。人们说黄老是剜下自己的血肉补在导弹上了!对此黄纬禄却说:“11公斤相对于动辄以吨计算的导弹来说算不了什么,但是将这血肉‘补’在导弹上成就的却是一个民族的希望和骄傲!”潜射导弹成功为进一步发展我国固体导弹奠定了坚实基础。

1984年4月,我国导弹核潜艇在渤海海域成功发射了模型弹。1985年5月2日,国防科工委、海军成立导弹核潜艇潜地导弹水下发射试验首区指挥部和试验总师组,黄纬禄任副指挥长和总师组组长。1985年,“巨浪1号固体潜地战略武器及潜艇水下发射”获国家科技进步奖特等奖,黄纬禄是第一完成人。他提出“将潜地导弹搬上岸,研制成功陆基机动固体战略导弹武器系统”,这两个型号的研制成功,为我国固体战略导弹研制提供了理论依据,探索出固体火箭的研制规律,填补了我国导弹与航天技术的空白。

张爱萍(左1)与黄纬禄合影

1988年9月15日于码头,核潜艇首次水下发射运载火箭试验成功的留影,左起:赵起增、赵仁恺、黄旭华、黄纬禄、陈德仁

黄纬禄刻苦奋斗,努力奉献,1980年被评为七机部劳动模范,1982年3月七机部党组做出《关于开展向黄纬禄学习的决定》,1984年荣立航天部一等功。1985年荣获全国五一劳动奖章。1986年当选为国际宇航科学院院士。1988年航空航天工业部组建后,担任第二研究院技术总顾问和部的高级技术顾问。1991年,当选为中国科学院学部委员(现称院士)。1993年任总公司的高级技术顾问。1994年获求是科技基金会的杰出科学家奖。1999年被评为全国先进工作者,获得“两弹一星”功勋奖章。

2011年,“巨浪一号”总设计师黄纬禄去世,享年95岁。在人生的最后时刻,黄纬禄曾深情地说:“假如有来生,我还要搞导弹!”

参考文献:

(按出版时间排序)

[1]凌翔,寒羽.中国“巨浪”水下运载火箭发展始末[J].航空档案.2006.1.2期合刊.总第178-179期:31-42.

[2]陈德仁.潜地导弹研制历程回顾.中国核潜艇之路(四)[M].两弹一星研究会核潜艇专业委员会编写组.中国核工业集团公司党群工作部,中国船舶重工集团公司政治工作部、中国两弹一星研究会核潜艇专业委员会.2014.8,:52-60.

[3]宋兆法.黄纬禄在潜地导弹研制的创新之路.中国核潜艇之路(四)[M].同上2014.,:52-60.

[4]程连昌.潜地导弹管理工作体会.中国核潜艇之路(四)[M].同上2014.8:61-67.

[5]陈右铭,顾汉祥.大海不会忘记——记周恩来与新中国核潜艇[M].中国当代教育出版社,2019,10:200-210.

[6]陈右铭,李忠效.中国核潜艇工程备忘录(第2版)[M].当代文艺出版社,2022.6:257-280.

(作者系原海军政治部创作室创作员)

微信扫一扫|长按识别,进入读者交流群

|

|

|

|

|

|

|

|