中国外交官走进美国后院

1961年10月,我回到北京后,外事部主任李炳泉同志告我,他已通过几个途径给我申请了墨西哥的签证,如果不成,就参加将在12月底去拉美访问的新闻代表团,同上次去非洲一样,寻机在一个国家常驻下来。

那时,在拉美二十多个国家中,只有古巴同我国建交了,新华分社也仅有古巴和巴西两处,其他一些国家有总社雇用的当地人报道员。拉美是被称为美国“后院”的,同撒哈拉以南非洲完全不一样。我深知这次任务要困难复杂得多,我就开始做到这个新的地方去的准备。

1961年,作者(左)在非洲任新华社驻外记者期间与刚果政府国防部办公厅主任基满加、新华社摄影记者钱嗣杰合影。

拉美绝大多数国家说西班牙语,也可说英语,幸亏我在非洲温习法文时也学了一些西班牙文。因法文和西班牙文同属拉丁语系,极为相似,不难学,而且西班牙在非洲也有几个殖民地,独立后去采访也要懂一些西班牙语。所以这次去拉美,我的西班牙语虽然水平不高,但也不是文盲。有关拉美的书籍和材料,中文的不少,英文的更多,不像去撒哈拉以南的非洲那样困难。

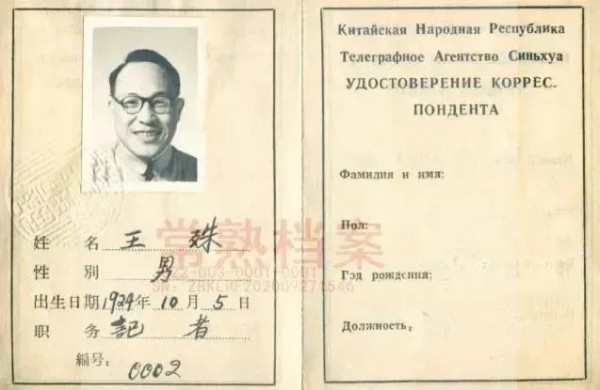

作者的记者证

一个多月后,从各个途径传来消息,墨西哥不愿发签证给我,因此我只能随新闻代表团去访问。

代表团的日程已确定的是:参加1962年1月1日古巴解放三周年的庆祝会,再去智利、巴西访问,而且领导上也同意,可以去愿意发给签证的任何国家。

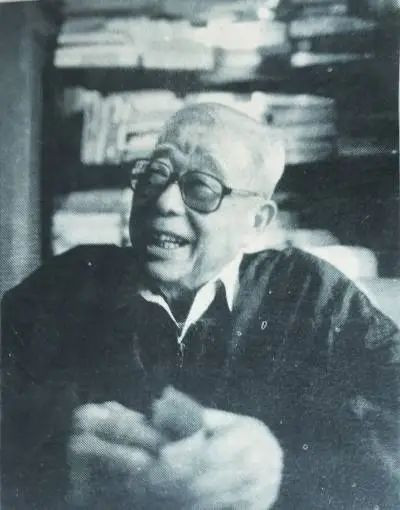

中国宣传活动家、翻译家梅益

代表团成员是《人民日报》《光明日报》、广播事业局的记者,加上我一共五人,团长是新闻界的老前辈、广播事业局局长梅益同志。

“要古巴,不要美国佬”

在出发之前,梅益同志带领我们四个成员到国务院外事办公室去听取陈毅同志的指示。

陈老总走进会客室一眼看到我时就笑着说:“你怎么又来了?”坐下后,他把我们早些时候送给他批示的出访报告放在桌上,笑着说:“完全同意,散会。”陈毅同志这种风趣和幽默的作风,常常受到外国领导人和朋友的称赞和欢迎,说他有人情味。

我们请他谈谈国际局势和中国同拉美的关系,他首先从做外交外事工作说起,说这个工作就像提了一大筐鸡蛋,每一步都要小心谨慎。他提醒我们,外交外事无小事,每一步都要深思熟虑,走实走稳,绝对不能大意。他还说,做外交外事工作要像毛主席那样,多读书、知识面宽,这样在外交场合就能感到得心应手、不出洋相。

这位曾率千军万马驰骋战场的老元帅就是我们做外交外事工作的榜样。他自担任外交部长后非常谦虚谨慎,常常对别人说他是周总理的助手,凡重要的事和没有把握的事都认真请示周总理,直至毛主席。

接着,他就国际形势谈了一个多小时,最后又笑着对我们说:“你们现在可以同意散会了吧!”

古巴哈瓦那城市风貌(图源:《五洲风云纪》)

我们在12月23日就出发去古巴的哈瓦那,那时古巴受到封锁,交通很不方便。我们先去了瑞士的苏黎世,住了两天多,办理了外汇现款和汇票等事;再乘飞机到委内瑞拉的首都加拉加斯,换乘小飞机到加勒比海边、荷兰属西印度群岛中的库拉萨俄岛住了一天;12月28日下午再换同样的小飞机,经牙买加到了哈瓦那。我们一路上都担心旅途中飞机衔接不上而发生延迟,结果一切都很顺利。

我们住在海滨的一座大旅馆里,从窗口望去是加勒比海的一片浩瀚的浅褐色的海面,在西沉的夕阳下泛出微微的红光。一道道波浪有力地冲击着海滨大道岩石的堤岸,飞溅成一簇簇雨花洒落在大道上,躲避不及的行人被溅得满身水点。

海滨大道上的灯光像是装镶在海岸边上的一串串珍珠,城市内已是万家灯火。一切都是那样的安静,只有停在对面公海上的一艘美国军舰的影子提醒人们——加勒比海危机还没有过去。

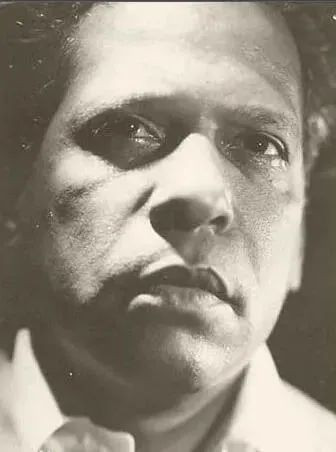

古巴民族诗人尼古拉斯·纪廉

晚上,古巴诗人纪廉邀请我们到一家富有地方特色的小酒店去喝酒吃饭。他是拉美著名的诗人,他热情奔放的诗句一直鼓舞着人民为争取自由、反对美国干涉而斗争。他访问过中国,梅益招待过他。

酒店在老城内,店堂并不很大,由于文学艺术界名人常来这里,所以这个酒店在哈瓦那是很有名气的。我们到时还只有七时多一些,店堂里已挤满了人。古巴盛产用甘蔗浆做的“郎姆”酒,与雪茄烟一样远销世界各地,味道醇美,微微有些甜味,品种也很多。古巴人工作一天以后,晚上常有到酒店去喝一杯的习惯,而且不少酒店里还有一两个人弹唱古巴和拉美的民歌,更让人乐而忘返。

我们刚坐了一会儿,两个乐师一个弹着吉他,另一个摇着东布拉,走到了我们的桌子前面。他们给我们唱了一支古巴民歌后,又盛情请我们点一曲,我们就点了中国人比较熟悉的拉美民歌《鸽子》。这个歌曲风行世界,店堂里不同国籍的人都跟着唱了起来,使店堂里充满了热烈的气氛。邻桌的人知道我们来自中国,走来同我们干杯,不多一会儿,他们就拍着我们的肩膀,和我们成为老朋友了。

这是我第一次感受到了拉美人民的热情、直爽和乐观的性格,以后不论我们到什么地方,都一再感受到了这种令人难忘的友情。

两天以后,我们参加了古巴解放三周年的盛大庆祝会。参加的群众大约有四五十万人,把市内的以古巴诗人和爱国者马蒂命名的大广场挤得水泄不通;在主席台两侧的看台上,也挤满了三千多来自拉美的穿着不同民族服装的客人。群众热情很高,不断高唱革命歌曲、喊革命口号,气氛十分热烈。

1959年1月1日凌晨,在四面楚歌中,巴蒂斯塔携家眷和政府要员逃亡国外,游击队顺利占领总统府,庄严宣告古巴革命取得了胜利。

在三年以前,古巴人民在菲德尔·卡斯特罗总理的领导下经过两年多的武装斗争,终于打败了巴蒂斯塔的独裁统治,建立了革命政权。

在古巴解放后不久,新华社就在哈瓦那建立了分社,同古巴官方保持了联系。后来我国同古巴建了交,并派出了首任大使申健,但新华社驻哈瓦那记者仍享受特殊的待遇,每逢大会时都同大使们一起被邀请上主席台。

当卡斯特罗和他的战友们走上主席台时,群众热烈欢呼他的名字:“菲德尔,菲德尔!” “要古巴,不要美国佬!”

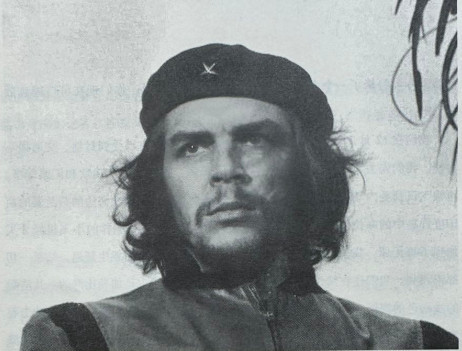

古巴革命英雄格瓦拉(图源:《五洲风云纪》)

工业部长切·格瓦拉也受到了群众的爱戴。当他走出来时,人们就高呼他的名字:“切,切,切!”这是我第一次看到这两位拉美人民心目中的英雄,他们已成为拉美人民“要古巴,不要美国佬!要拉美,不要美国佬!”的旗帜。

卡斯特罗不用稿子,一口气讲了三个多小时。旁边的人跟我说,这还是短的,最长的讲了十个多小时。他的讲话很生动、很风趣,富有煽动性,群众爱听他的讲话,不断鼓掌和喊口号。

他最后宣读了第二个《哈瓦那宣言》,在群众一片欢呼和鼓掌声中通过,使大会达到了高潮。《宣言》指出,“革命者有权进行革命”。周总理看了这个宣言后说:“这是一篇很好的革命檄文。”

大会到下午才结束,群众分成几路,高唱着革命歌曲游行回去。

古巴卡斯特罗总理接见中国新闻代表团。(图源:《五洲风云纪》)

在晚上举行招待会时,除了古巴朋友外,很多拉美各国的代表都来找我们,有的希望访华,有的邀请我们到他们国家去访问。他们来自不同行业、不同阶层,还有不少是印第安人,但都心向着古巴革命的胜利。

他们中有些是亲戚朋友凑钱给他们买机票来的,还有些是避开当局的阻挠和禁令偷偷来的。不少人给了我们他们家里的地址和电话号码,要我们到他们国家访问时到他们家里去。可惜,我们后来只访问了厄瓜多尔、智利和巴西,而且也只有几个大城市,没有办法到他们家里去拜访了。

大会以后,我们就乘汽车横贯全岛,到最南端东方省的马埃斯特腊山区访问。这个山区是1956年11月25日,卡斯特罗和他的81个战友从墨西哥乘船在东方省登陆后建立的革命根据地。他们在山区发动农民,组织了起义军,坚持武装斗争两年多,终于取得了全国性的胜利。

古巴由卡斯特罗(中)领导的起义军(图源:《五洲风云纪》)

马埃斯特腊山区是当时古巴最荒凉的地区之一,居住在山区的都是古巴最贫苦的农民,卡斯特罗选择在这样的地方开展革命斗争。图为卡斯特罗在山上练习射击。

我们访问时,这个原来贫困和落后的山区刚刚修通了第一条简易的公路,但仍要吉普车才能爬得上高坡去;这里也修建了第一条输电线,很多农户用上了电灯,但是山沟里的很多农户仍在用煤油灯。

去年(1960年),政府动员和组织了几万名青年知识分子到这里来帮助建设山区,开展扫除文盲的运动。沿途都可以看到,一个个穿着制服的青年队员拿着小煤油灯,爬到山坡上的农民家里去教他们读书写字。

在回哈瓦那的途中,我们还参观了哈瓦那东南的吉隆滩战场。7个月以前,即1961年4月,受到帝国主义支持的一批雇佣军在这里登陆,企图袭击哈瓦那,推翻古巴革命政府。古巴军民立刻动员起来围歼雇佣军。经过三天的战斗,全部歼灭了敌人。不少敌人逃到了海滩上的树丛中去,但受不了蚊子的叮咬和没膝的泥泞,纷纷跑出来投降。

古巴军民赢得吉隆滩战役的胜利。

在战斗紧张的时候,群众赶来参战,指挥部考虑到战场过于拥挤,容易造成不必要的伤亡,劝他们回去,可见当时群众情绪的高涨。

现在,在吉隆滩上已修建了一座大纪念碑,纪念战役的胜利和悼念为保卫祖国而献出生命的烈士。

我们在古巴参观访问受到了很大的教育。不管有多大的困难,只要把人民动员起来,就能战无不胜、攻无不克,我们在这个只有七百万人的小小的岛上也看到了这个真理。

作者简介

王殊 历任苏皖边区教育厅编审室编审,华东野战军卫生部医学院教员,新华社第三野战军总分社记者,新华社中国人民志愿军总分社记者,新华社国际部南亚组副组长,新华社驻巴基斯坦、几内亚、加纳、马里、古巴、联邦德国分社记者,驻联邦德国大使馆参赞、大使,《红旗杂志》总编辑,外交部副部长,驻奥地利大使兼驻维也纳联合国和其他国际组织代表,国际问题研究所所长。

微信扫一扫|长按识别,进入读者交流群

|

|

|

|

|

|

|

|