王立华:蒋介石的“抗日人设”,是怎样被逼出来的?

这一节的主题是:终于迫使蒋介石合作抗日。

西安事变发生后,尽管由于张学良送蒋和东北军“二二事件”内讧,导致西安对南京主动性换位和西北“三位一体”瓦解,但大势已经改变,具有根本性的推动合作抗日的主动权,我们却牢牢把握着。

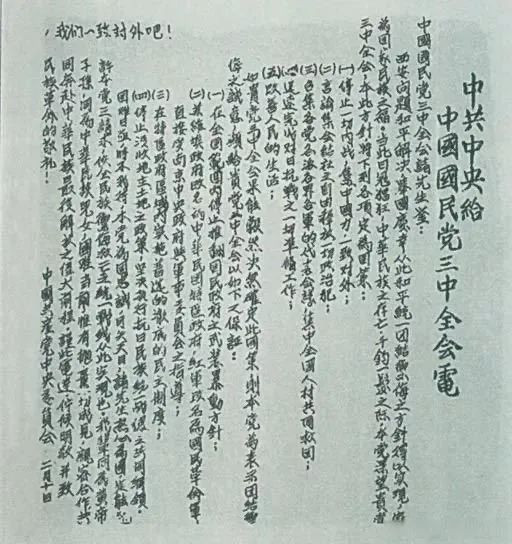

蒋回南京后,议决1937年2月15日召开国民党五届三中全会,讨论国共关系和对日政策问题。为了影响和促进国民党转变,毛主席亲自起草了中共中央给国民党三中全会的通电,提出五项要求和四项保证。

五项要求是:(一)停止一切内战,集中国力,一致对外;(二)言论、集会、结社之自由,释放一切政治犯;(三)召集各党、各派、各界、各军的代表会议,集中全国人才共同救国;(四)迅速完成对日抗战之一切准备工作;(五)改善人民的生活。

如果国民党能确定这五项国策,中国共产党愿作出四项保证:(一)在全国范围内停止推翻国民政府之武装暴动方针;(二)苏维埃政府改名为中华民国特区政府,红军改名为国民革命军,直接受南京中央政府与军事委员会之指导;(三)在特区政府区域内,实施普选的彻底的民主制度;(四)停止没收地主土地之政策,坚决执行抗日民族统一战线之共同纲领。

中共中央致电国民党五届三中全会电文

这是我们政策上的重大转变。毛主席说:这种让步是必要的,因为这种让步是建立在一个更大更重要的原则上面,这就是抗日救亡的必要性与紧急性。这叫作双方让步,互相团结,一致抗日。在他看来,各项原则不能兼顾时,一般原则应当让步和服从于更大更重要的原则。

这个通电发出后,推动了国民党内部抗日派反对亲日派的斗争。在国民党三中全会决议中,虽然仍使用了反共语言,但所提谈判条件与中国共产党的条件相近,表明以蒋介石为首的国民党当局,接受了中国共产党倡导的国共两党合作抗日的政策。

这个转变值得高兴,但这只是转变的开始,还要经过反反复复的倒退和针锋相对的斗争,最后也是加上外部形势逼迫才有结果。

蒋介石邀周恩来去南京谈判,但是,他重新宣布“剿共”,还扣留了张学良,如此不讲信义能去南京吗?最后决定,周恩来与国民党中央军刚刚进驻西安的西安行营主任顾祝同,先开始了第一轮谈判。

毛主席、张闻天向周恩来提出谈判的主要内容和条件:第一,关于和南京方面交涉的政治立场,参阅致三中全会电。第二,军事方面,同意提出初编为12个师4个军,林彪、贺龙、刘伯承、徐向前为军长,组成一路军,设正副总司令,朱德为正、彭德怀为副。第三,饷项,如对方允即改番号,即照中央军待遇领受,如对方仍欲缓改,则每月接济至少80万至100万。第四,如有国防委员会的组织,红军应派代表参加;如暂时无此种组织,红军亦需要驻京代表参与国防准备。第五,党的问题,求得不逮捕党员、不破坏组织即可。红军中组织领导不变。

毛泽东在延安(美国记者斯诺拍摄)

朱德在延安(美国记者斯诺拍摄)

还提出,我们要参加军事机关如军委会、总司令部、国防会议等,政治集会如各派各党之代表会议、国民大会等,抗日时参加政府;我们的防地要包括金积、灵武,如果东北军调走,还要包括海原、固原、镇原及西峰镇等,因为现有防地实在不够;还有,陕甘以外各省的红军游击队一律改民团或保卫团,千人以上者亦然,绝不宜调来陕甘集中;拒绝南京派政治训练员。在政治上,他们实行五条,则我们实行四条,这是我方最低条件,不能再让步了。还提出,要求国民党当局令二马对西路军停战让防。自从西路军陷入困境后,中央多次利用谈判渠道交涉。

但蒋介石另有打算,密电顾祝同进一步削弱和控制红军:关于红军,我们提出的是12个师,蒋介石只准编4个团制之师两师,8团兵力15000人,不能再多;各师参谋长与师内各级副职,自副师长至副排长人员皆应由中央派充;其他待军事办法商妥后,再由周恩来去南京另议。

这样的条件差距太大,第一轮谈判由此陷入僵局。

第一次国共合作期间,因为共产党没有掌握枪杆子被屠杀,如果再被蒋介石用嘴巴解除武装是不可思议的。蒋介石想不战而屈人之兵,我们不可能让他得逞。

毛主席、张闻天又提出谈判方针和底线:红军编5万人,军饷照国军待遇,临时费50万,以此为最后让步限度,但力争超过此数。还有二十七、二十八、二十九、三十军及地方部队,不在这5万人之内,均改保安团及民团,在特区行政费内开支等。

国民党三中全会闭幕后,周恩来、叶剑英同顾祝同、贺衷寒、张冲在西安进行第二轮谈判。到3月8日,双方意见大体趋于一致,周恩来将谈判成果整理成3项15条,史称“三八协议”。

其中政治方面主要条文:一是中国共产党承认服从三民主义的国家及国民党在中国的领导地位,彻底取消暴动政策及没收地主土地政策,停止赤化运动。要求国民政府分批释放共产党,容许共产党在适当期内公开。二是取消苏维埃政府及其制度,现红军驻在地区改为陕甘宁行政区,执行中央统一法令与民选制度,其行政人员经民选推荐,请中央任命,行政经费请由行政院及省政府规定之。三是红军取消,改编为国民革命军,服从中央军事委员会及蒋委员长之统一指挥,其编制人员给养及补充,统照国军同等待遇,其各级人员由自己推选,呈请军委会任命,政训工作由中央派人联络。

红军改编的主要条文:一是改编现有红军中之最精壮者为3个国防师,计6旅12团,步兵团及其他直属之工炮通信辎重等部队。二是在3个国防师上,设某路军总指挥部,其直属队为特务营、工兵营等。三是红军现有之骑兵3个团及1个骑兵连,共约一千四五百人马,拟编骑兵1个团。四是改编后的经费、给养补充,统照国军同样待遇。

但就这样妥协尺度很大的条文,顾祝同、贺衷寒等还不同意。他们将“承认”改为“服从”,把“要求”改为“请求”;把“陕甘宁行政区”改为“地方行政区”分属各省;还要取消民选制度,将红军定员裁减为一师1万人,共3万人;将“服从统一指挥”改为“服从一切命令”等。

答应这样的结果,就是要把共产党矮化成投降,要裁减红军,要改变红军的独立领导,肢解陕甘宁苏区。中共中央不可能接受。

这样,在西安的第二轮谈判又陷入僵局。

中共参与西安事变谈判的代表,左起:博古、叶剑英、周恩来

针对这种情况,中共中央政治局常委专题讨论谈判问题。毛主席指出:摆在蒋介石面前有两条路,一是走日本的路,一是走向我们,他现在还在徘徊中(这是对对手的把握)。谈判的胜利是表示我们的诚意,但一定要在合作的原则上,不是投降(明确谈判的性质)。谈判的方针,无疑是无产阶级政党与资产阶级政党的合作的方向,而不是无产阶级做资产阶级的尾巴。如果这样,我们便要失去信仰。我们宁为玉碎,不为瓦全。至于谈判的方法,应先谈原则问题,再谈技术问题。我们应召集会议,发表宣言,从政治上动员。国民党的代表应确定,有些人可不同他谈(明确谈判方针和方法)。

会后中央电告周恩来:我们必须坚持自己立场,绝对不能迁就,对方划去民选、分裂苏区、派遣副佐人员、取消政治工作人员、缩小红军至两万余人、地方部队由行营决定、改要求为“请求”、服从一切命令、置西路军不提等均须严拒。我们的最低限度:一是3个国防师组成某路军领导不变,副佐不派,学校必须办完本期,政工人员不变,每师人数15000余,编制表自定,服从国防调动,西路军立即停战。二是苏区完整,坚持民选,地方部队不能少于9000人。

还提出应当把握的策略:我们现在应换姿势,将上述最低限度要求提出,申明在西安无可再谈,要求见蒋介石解决问题。总的和平局面已定,政治上采取进攻姿势,只会有利于问题的解决,不会使谈判根本分裂。

还要求,对周恩来起草的15条(就是那个“三八协议”)也要加以原则上和条文上的补充修改。为什么?因为和平大计已定,现谈的是国家政策与两党关系的具体方案问题,必须原则上妥当与事实上能行。谈判对象也要重新调整,与蒋直接接洽。

事实证明,毛主席关于在总的和平局面已定,政治上采取攻势不会使谈判破裂的判断是正确的。

十几天后,蒋介石又电约周恩来“相晤”。周恩来去杭州见蒋,针对与顾祝同争执的问题,特别强调六点:一是陕甘宁边区须成为整个行政区,不能分割。二是红军改编后的人数须达4万余人。三是3个师以上必须设总部。四是关于副佐及政训人员不能派遣。五是红校必须办完本期。六是红军防地须增加。

蒋听完后表态出乎意料:一是承认中共有民族意识革命精神,是新生力量,几个月来的和平运动影响很好。他希望中共检讨过去决定,并坚守新的政策,必能达到成功。二是承认国共分家致10年来革命失败,造成军阀割据、帝国主义者占领中国的局面,提出彼此要检讨过去,承认他过去亦有错误。三是要中共不要说与国民党合作,只说与他合作,因为一个党在环境变动时常常会改变政策,但是一个政策必须行之10年20年才能见效,希望中共要与他永远合作,即使他死后也要不生分裂,免得因内乱造成英日联合瓜分中国,所以要商量一个永久合作的办法。

这些话虽然私心很重,但也诚意满满,让人感动。

周恩来建议,共同纲领是保证合作到底的好方法。蒋赞同说,那你们就赶快回延安,商量一个与我合作的纲领。

谈到红军及边区问题时,蒋介石也表现不错,说这些都是小节,容易解决。国民大会和国防会议几个月后都要开,你们可以参加;行政区可以是整个的,但须由中共方面推荐一个南京方面的人来担任正职,以应付各方,副职以下的均归中共,并由中共自己干,我们不来干涉;军队人数不同你们争,总的司令部可以设,我们绝不来破坏你们的部队,只是联络而已;粮食接济可以。即使永久合作的办法尚未肯定,我也绝不再打了。

一下子柳暗花明,中共中央认为这个结果尚好。

蒋介石想叫儿子蒋经国回国,希望得到中共帮助。第一次国共合作时蒋经国赴苏联留学,并在苏联加入了共产党,蒋介石发动政变后,蒋经国发表声明脱离父子关系。为使蒋父子团聚,我党向共产国际提出要求,经斯大林批准后,蒋经国于1937年4月17日回到上海。毛主席、周恩来派李克农前往上海迎接谈话,并希望他能为促成国共合作抗日做出贡献。

在苏联留学时期的蒋经国

但如果认为至此皆大欢喜,问题解决,那就大大低估蒋介石的算计了。

6月初,周恩来携带中共起草的合作纲领见蒋,蒋却把纲领抛在一边,提出要成立“国民革命同盟会”,由他指定国民党的干部若干人,共产党推出同等数量干部合组,蒋担任主席并有最后决定权。显然是要利用这个组织取消共产党的独立性。许多承诺也推翻了,答应3个师以上设总司令部,变为设政治训练处指挥,并公然“请毛先生、朱先生出洋”,各边区武装也要“实行编遣,其首领须离开”,不再提允许共产党适时公开,规定中共代表参加国民大会时“不以共党名义出席”等。

这样,谈判第三次陷入僵局。

周恩来回延安汇报谈判情况后,毛主席如何看这些问题呢?

他认为,我们的原则是保持独立性,但现在的情形是要限制我们党,限制我们军队,一切行动要受同盟会的决定,并且蒋介石有最后决定权。我们采取什么态度呢?还是在他定的圈子里做事。当然,他这个圈子在形式上是大大地损伤我们的独立性,在实质上也若干损伤我们的独立性。应从政治上来观察,是不是根本上损伤独立性,那还不是的。党的独立性主要是政策问题。大革命时期形式上是独立,实质上是做了尾巴。现在我们的政策是逐渐地冲破他的圈子。我们不能因为这种限制就与他决裂。在前途上,我们是可以战胜他的圈子的。他这个圈子可以限制我们一些工作,但有两条他不能限制,一是党的秘密活动,一是红军给饭吃,红军、苏区实际上归我们管。

毛主席是一种非常开阔独到、非常实事求是的思想方法,不从形式上而是从实质上看,不从眼前而是从前途上看,不从他们划定的圈子而从我们党的内因决定和内部政策上看,你不想让他限制他就限制不了。蒋介石想画地为牢,我们却是思路一变天地宽,有些事情想清楚了就不怕。

此时已是1937年6月底,正是日本发动全面侵华战争的前夕,为了抗日救国大局,中共中央决定对蒋做出重大让步。

我们的新方案,原则上同意组织国民革命同盟会,但要求先确定共同纲领,同意以蒋为主席,承认其依据纲领有最后决定权(依据纲领,而不是无条件的决定权),但目前应着重保持共产党的独立组织及政治宣传和讨论之自由,使同盟会成为政治上两党合作的最高党团(是合作形式而不是合并)。

还确定,中共准备7月中旬发表国共合作宣言,之后如蒋同意设立总的军事指挥部,红军即待其名义发表后改编,否则,即于“八一”自行宣布改编,编3个正规师,共45000人。明确告诉对方,如果再不同意就不需要你同意了,自己按照有利于抗日救国的既定方案干。

还决定,陕甘宁边区准备7月实行民主选举,向蒋推荐张继、宋子文、于右任中的一人任边区行政长官,林伯渠为副长官;各游击区原则上一律停止没收土地及建立苏维埃政权,取消红军名义,改以抗日义勇队名义出现;力争朱德为红军改编后的指挥人,毛泽东原则上不拒绝出外做事,但非至适当时机托故不去;周恩来再去见蒋时,博古、林伯渠、董必武一起去等。

很快,南京方面又电邀周恩来去谈判。到达上海那天夜里,卢沟桥事变爆发,中共迅速表示愿在蒋指挥下努力抗敌,10天内准备完毕待令出动。

但蒋介石仍十分冷淡,坚持红军改编后不设统一的军事指挥机关,3个师直属行营管理,3个师的参谋长由南京派遣;政治主任只能转达人事、指挥,并提出由周恩来任政治主任,毛泽东任副主任。

这样的无理要求我们不可能接受,谈判第四次陷入僵局。

怎么办?中央决定让周恩来等回延安,采取不再与谈的方针。

为什么如此坚决?因为形势变了。毛主席说,日军进攻的形势已成,抗战有实现之可能,“蒋对红军办法不能接受,只有拖之一招”。

当我们表示不再谈、准备拖下去的时候,事情却又出现转机。

7月29日和30日,北平和天津先后失陷,蒋介石已经走投无路。周恩来等刚回西安顾祝同就告诉他们,蒋介石催促红军迅速出动抗日。

蒋介石在庐山发表抗日宣言

毛主席、张闻天要周恩来转达蒋介石:(一)我们8月15日前编好,20日出动抗日。(二)3个师以上必须设总指挥部,朱德正彭德怀副,并设政治部,任弼时为主任,邓小平为副主任(不要康泽,蒋介石拟派他担任八路军政治部副主任),以便指挥作战。(三)3个师45000人。另地方部队1万人,设保安正副司令,高岗为正,萧劲光为副,军饷照给。(四)主力出动后集中作战,不得分散。(五)担任绥远方面之一线。(六)刺刀、工具、子弹、手榴弹等之补充。

还明确,红军作战坚持以下两条原则:一是在整个战略方针下执行独立自主的分散作战的游击战争,而不是阵地战,也不是集中作战,不能在战役战术上受束缚。只有如此才能发挥红军特长,给日寇以相当打击。二是在开始阶段,红军以出1/3的兵力为适宜,兵力过大,不能发挥游击战,而易受敌人的集中打击。其余兵力依战争发展,逐渐使用之。

但谈判时,康泽又提出,中共宣言不应提“民主”,改为“民用”;取消对民族、民权、民生三条的解释;连提“与国民党获得谅解,共赴国难”等都不同意。

谈判会不会再一次陷入僵局?但局势再也没有给蒋介石机会。

8月13日,日军大举进攻上海,战火烧到国民党统治的心脏地带。为调遣红军开赴抗日前线,谈判局面迅速改观。

8月18日,蒋介石同意红军改编为国民革命军第八路军,任命朱德、彭德怀为正、副总指挥,下编一一五师、一二零师和一二九师3个师;答应国民党不派军官到八路军中任职,只在总部和3个师之间各派联络参谋一人;还同意红军充任战略游击支队,执行侧面战,协助友军骚扰与钳制日军大部并消灭一部的作战任务。

9月22日,在卢沟桥事变两个半月后,国民党中央社公布中共中央关于国共合作宣言,蒋介石也发表谈话,事实上承认了中共的合法地位。国共两党第二次合作正式开始。

回顾这个惊心动魄的历史转变过程,我们看到了什么?

看到了实践中抓主要矛盾的重大意义。瓦窑堡会议认定主要矛盾转变并确立新的策略方针,之后就是思想主动、政治主动、道义主动、决策主动到战略主动和行动主动,顺天应人,最后把看似不可能变成可能,胜利地达到预期目的。

看到了扭转历史车轮中逆天开局的谋略。在阶级战争正在进行时,决定主力尽出东征抗日,打破了原有格局,掀起了民族革命大风暴,导致统治集团内部加剧分裂,从反蒋抗日的两广事变,再到逼蒋抗日的西安事变,硬是一年间改变了历史走向。

看到了矛盾双方转化的硬条件。那些盘根错节的利益共同体,不是道义和道理能改变的,不能幻想在谈判桌上解决问题,需要造成让对方迫不得已的态势,如果没有红军的战场打击,没有张、杨的强力压迫,包括造成日本对投降派绝望后的进攻,让蒋介石改弦易辙难。

看到了政治军事一体化的斗争艺术。蒋介石一定要消灭红军,如何与他建立抗日统一战线?那就全局造势局部做起,从最有可能突破的张、杨内部做深入扎实的工作,很快形成西北“三位一体”,最后局部改变全局,实现了看似不可能的目标。

看到了走向光明前途的曲折性。历史总在不断地出难题,要保持坚定的方向和自信,着眼主客观之间的相互作用,在敌变我变、我变敌变的动态过程中,掌握引领发展的主动权,最后使“西安事变的和平解决成了时局转换的枢纽”。

毛主席曾生动地比喻说:陕北的驴子很多,让驴子上山有三种办法:一拉、二推、三打。蒋介石是不愿意抗战的,我们就采取对待毛驴子的办法推他、拉他,再不愿意干就打他。

这种办法管用,有意思。

微信扫一扫|长按识别,进入读者交流群

|

|

|

|

|

|

|

|