风物长宜放眼量:毛主席诗词中的统战智慧

毛泽东是一位伟大的革命家、战略家、理论家,同时也是一位独领风骚的伟大诗人。革命家和诗人,在毛泽东身上是统一的。他的诗词既是个人经历的心路写照,也是中国革命与建设事业波澜壮阔历程的纪实和缩影。抗战时期,为了推动全民族团结一心,抵御外来侵略,毛泽东从“战地黄花分外香”的“马背诗人”转变为“民族阵线,救国良方”的政治家。解放战争时期,他以诗会友,向民众展现了共产党人气吞山河的胸襟与格局。建国初期,为挽留民主人士共同建设新中国,他向柳亚子发出“莫道昆明池水浅,观鱼胜过富春江”的劝慰。

一、“民族阵线、救国良方”:揭示统一战线的重要性

中共中央在延安的13年是毛泽东理论创作的高峰期和毛泽东思想的成熟期,却并非毛泽东诗词创作的黄金期。在繁忙的理论创作和指挥作战间隙,毛泽东仍抽出宝贵时间,为统一战线工作不惜挥毫泼墨,率先垂范,这对于全党正确认识抗日民族统一战线的重要性具有重大的推动作用。

1937年,中共中央由比较偏僻的保安县迁入当时陕北最大的县城——延安,随着全国的政治形势发生变化,过去血战十年的国共两党又走到一起。1937年4月,清明节的时候,国共两党都派代表到陕西的黄帝陵,向中华民族的始祖——黄帝,表示敬意,以示全民族团结一心,共同抵御外来侵略的决心。当时毛泽东也以他和朱德的名义写了一首韵文式的诗《祭黄帝陵》:

赫赫始祖,吾华肇造;胄衍祀绵,岳峨河浩。

聪明睿知,光被遐荒;建此伟业,雄立东方。

……

东等不才,剑屦俱奋;万里崎岖,为国效命。

频年苦斗,备历险夷;匈奴未灭,何以家为。

各党各界,团结坚固;不论军民,不分贫富。

民族阵线,救国良方;四万万众,坚决抵抗。

这篇祭文发表之时,正值日本军国主义者与中国人民的矛盾上升为主要矛盾的危急时刻,一致抗日成为全国人民的迫切愿望和最大呼声。1936年,在中国共产党的努力下,西安事变得以和平解决,迫使国民党停止内战,逐渐形成了抗日民族统一战线。为顺应人民呼声,巩固抗日民族统一战线,共同以武力抵抗日本帝国主义者,毛泽东写下这篇诗意浓厚、感情深沉的祭词,洋溢着炎黄子孙的救国热忱。“各党各界,团结坚固”号召各党放下政治分歧,“兄弟阋于墙外御其侮”,团结起来,共同抵御外来侵略。“民族阵线,救国良方”,呼吁建立起抗日民族统一战线,唤起各界各派民众,为了中华民族的生死存亡,拿起武器与敌人战斗,而且预言一定能够胜利。

1939年,为了共同对敌,团结全国人民一致抗战,毛泽东发挥自己在诗词方面的底蕴,为《中国妇女》发刊写了一首题词性的短诗《妇女解放》:

妇女解放,突起异军,两万万众,奋发为雄。

男女并驾,如日方东,以此制敌,何敌不倾。

到之之法,艰苦斗争,世无难事,有志竟成。

有妇人焉,如旱望云,此编之作,伫看风行。

写这种四言韵文式的短诗,对于毛泽东来讲,轻车熟路,早在井冈山时期,就写过这种四言诗《红四军司令部布告》。为迎接全民族抗战大好形势,在《中国妇女》杂志创刊号上,毛泽东又写了这么一首短诗,旨在鼓励全国妇女振奋精神,激发全民族团结抗战的激情。

1937年,国共两党首次共祭轩辕黄帝。毛泽东亲笔撰写了《祭黄帝陵》,毛泽东、朱德两人共同署名,在拜祭现场由林伯渠诵读,两党代表及各界人士在黄帝陵前合影。

1942年,国民党精锐部队第200师师长戴安澜在远征缅甸抗日时阵亡,国民政府决定于1943年4月举行公祭,3月,毛泽东就提前写了一首挽诗——《五律·挽戴安澜将军》:

外侮需人御,将军赋采薇。

师称机械化,勇夺虎罴威。

浴血东瓜守,驱倭棠吉归。

沙场竟殒命,壮志也无违。

这首诗原题是《海鸥将军千古》,戴安澜字海鸥,中国的传统习惯是尊称别人的字。毛泽东的这首诗第二句“将军赋采薇”,典故出自于诗经《采薇篇》,从全诗看,形象很饱满,内容也很丰富。毛泽东在抗战期间,只写过这么一首悼诗,抗战时期牺牲的烈士很多,将领也不少,为什么毛泽东要写悼诗悼念这么一位国民党的师长呢?戴安澜在国民党军队中间的地位也不算高,是个少将师长,资格也不算老,但是戴安澜这个师地位非常重要,他当时是国民党军队中唯一装备苏联T26坦克和装甲车的机械化师。1942年远征缅甸的时候,这个师在打击日军中建立了赫赫战功,但是由于蒋介石的战略指挥错误,结果全军遭到日军包围而陷入绝境,戴安澜突围中弹负伤,在途中牺牲。在远征缅甸失败之后,国民政府为了激发抗日斗志,对戴安澜举行了很隆重的公祭仪式,毛泽东这个时候写这首诗也是代表中国共产党人对抗日牺牲烈士的尊重。其实戴安澜与红军颇有渊源,1936年,毛泽东率领红军东征山西时,戴安澜任团长率部阻击,受到国民党当局大力表彰。毛泽东对交过手的敌军将领不计前嫌,写下悼诗,体现共产党人团结一切力量抗战的决心和巨大诚意。

二、“洞中开宴会,招待出牢人”:人心是最大的政治

抗战时期,中国共产党领导的统一战线政策发挥了重要作用,陕北作为中国共产党的革命根据地,吸引了大批有志之士和革命青年。他们怀着对国家和民族的深厚感情,以及对抗击日本侵略者、实现民族解放的坚定信念,加入了抗日的行列。

1936年夏,著名左翼女作家丁玲逃离被国民党囚禁3年多的南京,秘密经上海、北平、西安,于11月来到陕北保安。中央宣传部在一个大窑洞里开会欢迎她,毛泽东、张闻天、周恩来等都出席。会后,毛泽东问丁玲打算做什么,她答:“当红军。”不久,丁玲随红军来到陇东前线。接着,丁玲在广阳收到毛泽东用电报发来的这首《临江仙·给丁玲同志》:

壁上红旗飘落照,西风漫卷孤城。保安人物一时新。洞中开宴会,招待出牢人。纤笔一枝谁与似?三千毛瑟精兵。阵图开向陇山东。昨天文小姐,今日武将军。

这首词真实地反映了当时全国的革命者,尤其是青年向往和奔赴陕北的场景。风云际会,人物一新,党在陕北聚集了雄厚的革命生力军,为抗日、为中国革命的胜利凝聚了大批人才。

1945年8月10日晚间,日本向同盟国乞降的消息传到了中国,重庆等大城市都陷入一片狂欢,第二天,好几家大报都以杜甫的《闻官军收河南河北》中间的诗句——“剑外忽传收蓟北,初闻涕泪满衣裳”作为开篇词。当时蒋介石出于对内对外政治的需要,为了争取时间,还想用软的一手让共产党交出军队,实现所谓军令政令统一,就连电邀请毛泽东到重庆谈判。出乎国民党当局的预料,8月28日,毛泽东乘飞机到达重庆,山城轰动,许多过去的老友包括各界人士去迎接毛泽东。与毛泽东有过“粤海难忘共饮茶”的柳亚子先生也前往拜访,毛泽东还回访了柳亚子家,还以诗词相赠。柳亚子是中国近代著名的诗人,爱国民主人士,南社创始人之一,郭沫若称他“今屈原”。柳亚子与毛泽东最初相见是1926年在广州的时候,当时,毛泽东担任国民党中央宣传部的代理部长,他与柳亚子初次见面,柳亚子就很钦佩他的才华和见识。毛泽东到重庆谈判,一共43天,同蒋介石就会谈了11次,而且多数会谈是没有其他人在场,只有他两个人之间密谈,但是谈判没有取得实质性的进展。在这期间,毛泽东除了谈判还会见了各界人士,包括过去的老相识柳亚子,他与柳亚子多次会见,柳亚子就问这些年你有什么诗词,毛泽东就把他在到达陕北的时候所写的《七律·长征》抄送给他,这首诗在斯诺的《西行漫记》上已经发表过,柳亚子也看过,因此柳亚子就提出还有什么新诗词,希望能够再看。

经柳亚子一再要求,1945年10月7日,也就是毛泽东回延安的前四天,他把1936年2月东征时经过陕北清涧县所写的《沁园春·雪》重新抄录,送给柳亚子,还专门写了这么一段话:“初到陕北看见大雪时,填过一首词,似与先生诗格略近,录呈审正。”这首词气魄之大确是千古未有。那是毛泽东第一次到山西,1936年2月21日清晨,毛泽东率红军总部从陕西清涧县袁家沟渡河,在石楼县辛关登岸,从陕北到山西正值大雪纷飞,激发了毛泽东英雄主义的浪漫情怀,让他写下了一生最为快意也最为得意的神来之作《沁园春·雪》:

北国风光,千里冰封,万里雪飘。望长城内外,惟余莽莽;大河上下,顿失滔滔。山舞银蛇,原驰蜡象,欲与天公试比高。须晴日,看红装素裹,分外妖娆。

江山如此多娇,引无数英雄竞折腰。惜秦皇汉武,略输文采;唐宗宋祖,稍逊风骚。一代天骄,成吉思汗,只识弯弓射大雕。俱往矣,数风流人物,还看今朝。

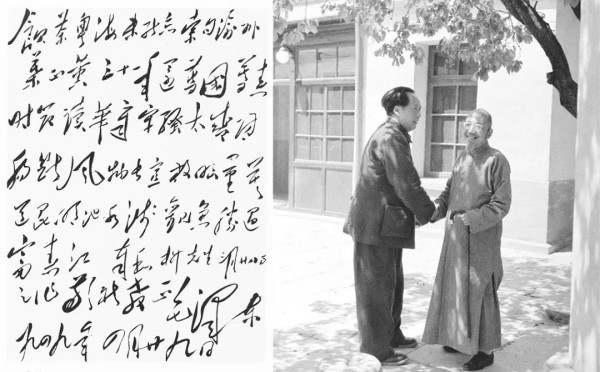

1949年,毛泽东同柳亚子在北平合影,左图为毛泽东《七律·和柳亚子先生》手迹。

毛泽东给柳亚子赠诗词,这本来是分别19年之后重逢的老朋友之间的私交,却震动了国民党当局,引发了一场诗词大战。毛泽东将诗词赠给柳亚子,并没有准备公开发表,可是精于诗词的柳亚子看到这篇《沁园春·雪》之后,连呼“大作”,中国自古以来咏雪的诗词很多,但是毛泽东这篇作品无论是在意境、气度还是风格上,与过去那些咏雪的诗词相比,都有着天壤之别。10月11日,毛泽东乘飞机回延安,柳亚子到机场送行,回来之后又反复阅读,情不能抑,到了10月22日,他依照这首词的韵,又写下了一首《沁园春》,把毛泽东的词和自己的和词一起送到中共中央在重庆的机关报《新华日报》,要求发表,报社负责人告诉柳亚子,公开发表毛主席的诗词,是要向毛主席请示的,否则便不能发表。毛泽东已回延安,如请示则往返费时。再者,周恩来表示:“毛主席本人不愿意叫人们知道他能写旧体诗词,他认为旧体诗词太重格律,束缚人们的性灵,不宜提倡。”后经协商,《新华日报》在11月11日发表了柳亚子的和词。柳词的发表,引起各方人士的极大重视。因其是和毛泽东的词,人们知道了毛泽东有首咏雪之作,就想方设法要读到原词,于是也就有了一些手抄本在私人之间流传。当时重庆《新民晚刊》的副刊编辑吴祖光从画家黄苗子手中抄到了一份毛泽东的《沁园春·雪》,并专门写了按语,认为是文情并茂而气魄之大乃不可及。11月14日,毛泽东的这首《沁园春·雪》就在吴祖光负责的专栏里首次公开发表,一时间,人们争相传颂,好评如潮。此前为争取中国的和平民主,毛泽东不惜冒着生命危险去重庆谈判,他对国家民族的高度负责精神,已经深深打动了社会各界,为国人广泛称道。一首《沁园春·雪》又充分展示了毛泽东博大的胸襟和盖世的才华,进一步征服了人心,使人们从毛泽东及其领导的共产党身上更多地看到了中国的光明和希望。特别值得注意的是,围绕《沁园春·雪》掀起了一场诗词笔战,说明当时国共之间的斗争,不仅在政治、军事上展开,也扩大到诗坛之上。当时国民党政权腐朽没落,共产党领导的人民革命力量朝气蓬勃,使得这场诗坛笔战中革命力量占据上风,而且通过这场诗坛笔战,宣扬了毛泽东诗词,团结了广大民众,传播了共产党“改天换地”的革命理想,预示着中国革命,很快会取得胜利。

三、“万方乐奏有于阗”:共同谱写新中国建设华章

新中国成立前夕,应中共中央邀请,大批民主人士和友人奔赴北平,共商建国大计。这些民主人士和友人在新中国建设中发挥了重要作用,他们的参与和贡献是新中国能够迅速改变积贫积弱现状的重要力量。

1949年3月,毛泽东离开了最后一个农村指挥所西柏坡前往北平。民主人士也纷纷来到北平准备参加新中国建设。毛泽东还专门致电柳亚子,柳亚子也兴冲冲赶到北平。3月25日这一天,毛泽东进北平,柳亚子还参加了在北平西苑机场的欢迎仪式,可是仅仅3天之后,柳亚子就满腹牢骚地向毛泽东写了一首诗,表示他要回家隐居。柳亚子为何一度牢骚太盛,毛泽东又是怎样劝解的呢?柳亚子兴奋地赶到北京,但是很快就感到不如意,问起原因,当时北平刚刚解放,生活上对他照顾有些不周到,柳亚子想不开,就写了一首诗,题目叫《感事呈毛主席》。开篇第一句“开天辟地君真健,说项依刘我大难”,引用刘邦项羽的典故,说自己在刘邦项羽之间两头为难。最后他又表明心境:“安得南征传捷报,分湖便是子陵滩”,意思是解放军南征,解放了他在江南的家乡,那他就要回去隐居了。柳亚子写这首诗的时候,正值人民解放军准备发起渡江战役,毛泽东每天忙碌万分。4月下旬,人民解放军胜利渡过长江,毛泽东有了一点空闲时间,于是就写了一首《七律·和柳亚子先生》,于4月29日派人送到柳亚子在颐和园的住处。

饮茶粤海未能忘,

索句渝州叶正黄。

三十一年还旧国,

落花时节读华章。

牢骚太盛防肠断,

风物长宜放眼量。

莫道昆明池水浅,

观鱼胜过富春江。

毛泽东的这首诗中间所讲的“饮茶粤海”是指1926年与柳亚子在广东的这个交情。“索句渝州”,渝州就是指重庆,指的是在重庆相赠诗词的场景。“牢骚太盛防肠断,风物长宜放眼量”,那是劝柳亚子不要有太多的牢骚,眼光应该远大一点,看到新中国建立的前景。最后就是借昆明湖的湖水胜过江南家乡的那个富春江,意思是你不要离开北平了,你还留下来一起建立新中国。通过写诗的方式,委婉地劝说柳亚子。收到这首诗的第3天,也就是1949年5月2日,毛泽东还亲自到颐和园柳亚子的住处,据当时在场人回忆,柳亚子非常激动,把拳头半抱起来,连连说,共产党伟大!毛主席伟大!人民解放军伟大!毛主席马上回答,人民伟大!包括你也包括我。接着毛泽东同柳亚子在颐和园里面一起游园,柳亚子也改变离京隐居想法,表示愿意留在北平参加新中国的建设。毛泽东的亲自到访让柳亚子激动万分,当晚写了两首和毛泽东的诗,表示:“昆明池水清如许,未必严光忆富江。”在北京居住下来之后,柳亚子跟毛泽东还有唱和来往。1950年10月3日晚,中央领导在中南海怀仁堂观看西南民族文工团、新疆文工团等联合演出歌舞晚会,毛泽东让柳亚子用诗歌纪念这一民族团结盛景,自己作和词。柳亚子欣然领命,即兴作词《浣溪沙》:“火树银花不夜天,弟兄姊妹舞翩跹,歌声唱彻月儿圆。不是一人能领导,那容百族共骈阗?良宵盛会喜空前!”随后,毛泽东步其韵奉和《浣溪沙·和柳亚子先生》:

长夜难明赤县天,百年魔怪舞翩跹,人民五亿不团圆。

一唱雄鸡天下白,万方乐奏有于阗,诗人兴会更无前。

此词上阕描写了黑暗旧中国的情状,下阕写新中国成立后的欢乐,形成鲜明对比,反映了新中国成立后,各民族各阶层团结建设新中国的大好局面。在以后的岁月中,柳亚子以极大的热情参与政府工作,用诗歌赞颂共产党,赞颂新中国,为人民做了不少有益的工作。

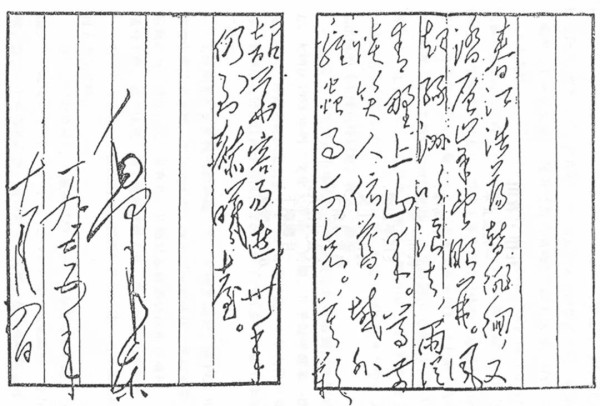

毛泽东手书《七律·和周世钊同志》。

纵观毛泽东一生,与他诗词交往时间最长的朋友兼诗友,那可能就算是周世钊。他们两人在长沙第一师范上学的时候,就是同班同学,而且是好朋友,毕业以后又同在一所学校里教过书。据毛泽东回忆,有时候,长沙的冬天太冷,当时也没办法生火,而毛泽东的棉被太单薄,于是晚上就夹着被子,跑到周世钊床上,挤在一起睡。新中国成立后,毛泽东还多次提到,不忘当年两人共盖一床被子的友谊。后来毛泽东走上了革命道路,周世钊一直留在长沙教书。新中国成立后,周世钊马上致电毛泽东,毛泽东也马上回电表示:兄过去虽然未参加革命斗争,教书也是有益于人民的。新中国成立后周世钊以民主人士身份担任过湖南省副省长。1955年,毛泽东游长沙的时候,还写下了一首《七律·和周世钊同志》:

春江浩荡暂徘徊,

又踏层峰望眼开。

风起绿洲吹浪去,

雨从青野上山来。

尊前谈笑人依旧,

域外鸡虫事可哀。

莫叹韶华容易逝,

卅年仍到赫曦台。

写完之后,该诗没有发表,一直到1983年,毛泽东诞辰90周年的时候才公布于世。仔细阅读全诗,毛泽东以饱含激情的语言,既歌颂了农村的大好形势,又讲述了国内国外的情况,同时,还追忆了以往的韶华岁月,表达了对周世钊和其他老同学们的一往深情。1956年12月,毛泽东又致函周世钊,在信的后面,又附上了一首诗,那就是著名的《水调歌头·游泳》。这首诗既表达了对友人的深情厚谊,又歌颂了伟大的社会主义建设场景。

才饮长沙水,又食武昌鱼。万里长江横渡,极目楚天舒。不管风吹浪打,胜似闲庭信步,今日得宽余。子在川上曰,逝者如斯夫!风樯动,龟蛇静,起宏图。一桥飞架南北,天堑变通途。更立西江石壁,截断巫山云雨,高峡出平湖。神女应无恙,当惊世界殊。

1961年,周世钊同李达、乐天宇一起向毛泽东赠送湖南特产斑竹,以表达情谊。毛泽东很快回了一首诗,即著名的《七律·答友人》。

九嶷山上白云飞,

帝子乘风下翠微。

斑竹一枝千滴泪,

红霞万朵百重衣。

洞庭波涌连天雪,

长岛人歌动地诗。

我欲因之梦寥廓,

芙蓉国里尽朝晖。

这首诗作表现了毛泽东对故乡和友人的深情。这里面所讲的“芙蓉国”,是指湖南——毛泽东的故乡。里面所讲的“尽朝晖”,则反映了毛泽东对故乡人民的祝福。毛泽东同周世钊,除了有诗赋往来,还常从自己的稿费中间拨出一些钱,陆续寄给周世钊,让他接济过去的老师、同学和一些旧友。在“文化大革命”期间,造反派抄了周世钊的家,周世钊后来到北京向毛泽东诉说并表示愤慨,毛泽东当时安慰他:“这对你不起,由我负责赔偿。”1976年初,毛泽东已经病重了,但仍挂念着周世钊,得知周世钊病重,毛泽东还专门派北京医院两位大夫赶到长沙去。可惜的是,大夫刚刚赶到长沙,周世钊就已经去世了。这年9月,毛泽东也与世长辞,这两位好朋友的友谊从“恰同学少年”一直保持到去世那年,实在令人感怀。

纵观毛泽东的诗词生涯,他同民主人士保持着密切的诗词交往,在以诗会友中,增进了感情,传播了思想,促进了党的事业发展。让后人在领略毛泽东诗词独有的艺术之美、宏大气魄、万丈豪情时,也领略到其中的统战情怀,体会其中的凝心铸魂之效。

微信扫一扫|长按识别,进入读者交流群

|

|

|

|

|

|

|

|