向陈云学习如何在调查研究中开座谈会

调查研究是谋事之基、成事之道。习近平总书记指出:“调查研究不仅是一种工作方法,而且是关系党和人民事业成败得失的大问题。”在调查研究中,会议调查是经常采用的一种方法。陈云作为第一、第二代中央领导集体的重要成员,在革命与实践中,长期坚持调查研究并屡屡取得显著成效,总结他的调研方法,其中召开座谈会就是陈云经常运用的方法。那么,如何在调研中组织好座谈会?在陈云看来:

人数要适宜,要少而精

座谈会的人数要适宜,要少而精。在陈云看来,做好调查研究工作,可以先“开小型座谈会”,“召集五六个单位或工厂的人员,请有关各部也参加,听汇报发言”,主要“以小会为主”,参加人员要找的适当。1941年5月,在讨论关于旧苏区、旧游击区的工作问题时,陈云就专门致电晋西区委员书记林枫,要求派人来延安讨论支部工作,并提出将兴县、文水、临县三县“好的和中等的支部各派一人(共六人)”而且来的必须是支部书记、本村人,年龄在二十六岁以上,“对于该村的每家情形及全村大小事情知道很清楚”,“对于支部的创立由开始到现在完全知道”。1961年陈云第四次回到上海青浦县小蒸公社进行调查,当时召开了10次专题座谈会,会议的内容各不相同,为此,陈云有几次主要是向干部做调查,有几次是和公社党委交换意见。正是通过这些专题座谈,陈云了解到大量鲜活详细的一手资料,深刻认识到了工作中存在的问题,提出了许多真知灼见。

善于控制会议

开座谈会要善于控制会议,抓住问题,引导人员反映真实情况。1961年10月14日至11月3日,陈云在北京香山饭店主持召开了20多天的煤炭座谈会,参加会议的有当时的国务院副总理薄一波、煤炭工业部部长张霖之、国家计委副主任薛暮桥等人,在会议的开始,陈云就明确提出讨论中分两类问题,一类是厂矿企业内部的问题,一类是从部、从全国的角度来看的全面性的问题。会议过程中,针对干部提出的问题,陈云不时进行引导,如平顶山矿务局干部在座谈会上讲到关于老工人,一些单位提出打垮老工人,老工人不会说话,不会虚夸,年轻人嘴巴没毛,办事不牢。陈云立即讲道,革命队伍中没有青年人也不行,大革命失败后,有的老的都不干了,青年还要干。要有没毛的,但也要有有毛的。

要让大家充分发表意见

座谈会要让大家充分发表意见,畅所欲言。与会人员的广泛参与是座谈会取得好效果的前提,也是充分发扬民主集中制的生动体现。如何调动参会者的积极性?在陈云看来开会的方式不要刻板,“开会时尽可能让到会者随便、热烈的争论。”要有“三不”,即不戴帽子、不抓辫子,不打棍子,让人畅所欲言从各方面把问题兜出来。1955年1月,曾经跟随陈云到青浦调研的周太和就回忆说,陈云在50年代调研粮食统购统销问题时,刚到青浦就找了农民、商人、小学教员、居民、干部等不同身份、不同阶层的人坐下来进行座谈。在“座谈中,有赞成的,也有反对的;有的只赞成统销,主张限制城市消费量,不赞成统购;有的批评干部购了‘过头粮’,也有不少农户反映留粮过少,口粮短缺。”对于这些不同意见,陈云非常重视,认为“有意见敢于反映,这是他们对共产党的信任。”

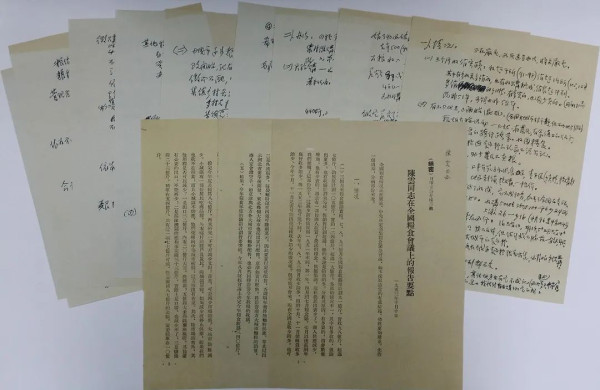

△1953年10月10日,陈云在全国粮食会议上的报告提纲。

作为农业大国,老百姓的吃饭问题始终牵动着陈云的心。1961年全国人均用粮430斤,比1957年减少了170斤。粮食减产问题令陈云深感忧虑,在他看来“农业增产依靠化肥和水,要把发展化肥工业列为农业增产的主要途径”。后来经过实地调查和有关部门的讨论,陈云又于1961年专门在杭州召开座谈会,集中研究如何解决化肥工业发展问题。这次座谈会每天开半天,开了六次,陈云一再强调大家要畅所欲言,认真提出相关意见。会上,彭涛为落实氮肥设备制造而提出的进口材料的意见就得到了陈云的大力称赞。他说这“是个大发明,是件大好事,是很重要的措施和保证。”经过热烈讨论,最终会议认为1962年至1969年这几年中氮肥厂应搞大型的,应集中力量每年建成一个年产20万至25万吨合成氨能力的工厂。

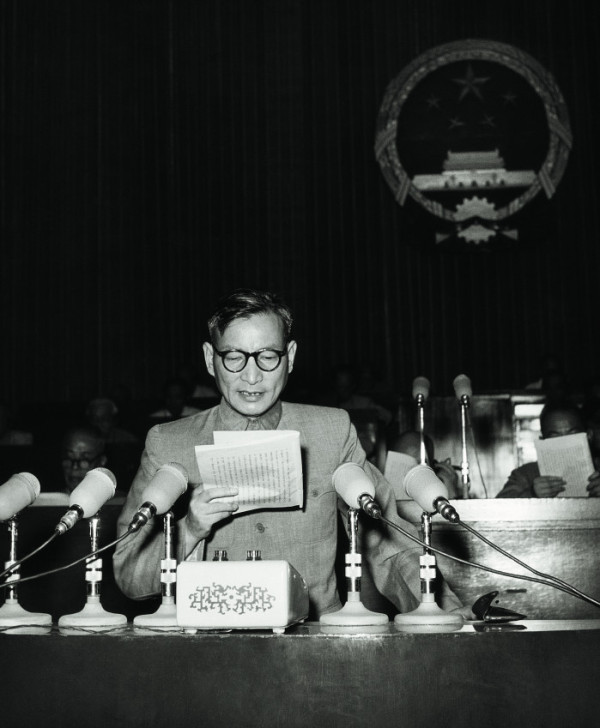

△1955年7月21日,陈云在一届全国人大二次会议上作关于粮食统购统销问题的发言。

新时代新征程,大兴调研之风,我们要学习陈云的调查研究方法,注重调研实效,不能搞表面化调研、为调研而调研。要注重会风,避免开会一屋子、发言念稿子的“作秀式”调研。要通过座谈会谋实思路、做实方案、扎实工作,以奋斗的姿态、务实的作风推进调查研究取得实效。

微信扫一扫|长按识别,进入读者交流群

|

|

|

|

|

|

|

|