从钱学森“✕ ✕之父不是好话”说开去

现在,“××之父”的说法在各类媒体和各种人口中极为泛滥,这不由得令人想到钱学森曾经批评“‘××之父’一词不是好话”。

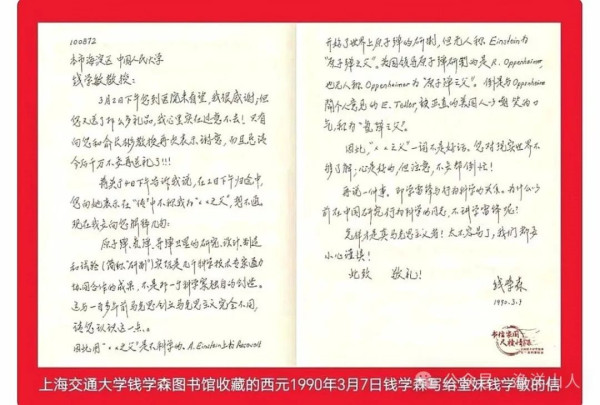

西元1990年3月7日,钱学森在致堂妹钱学敏的信中写道:

“蒋英于4日下午告诉我说,......您向她表示在‘传’中不称我为‘××之父’,想不通。现在我要向您解释几句:原子弹、氢弹、导弹卫星的研究、设计、制造和试验(简称“研制”)实际是几千科学技术专家通力协同合作的成果,不是哪一个科学家独自的创造。..... 因此用‘××之父’是不科学的。.....‘××之父’一词不是好话。】 (见:《钱学森:“××之父”一词不是好话》《从最短的33字绝笔信到最长的5000余字家书》)

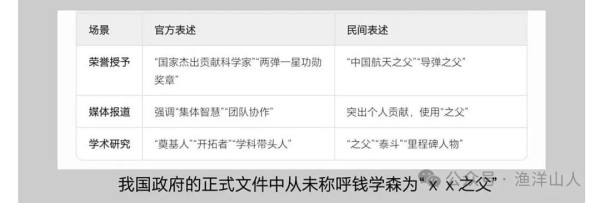

钱学森信中提到的“称我为‘××之父’”,是指当时某些媒体报道、个人文章和私人言论中给钱学森加上的“中国导弹之父”、“中国航天之父” 之类称号(现在仍然如此)。钱学森对此极为反感,认为它“不科学”、“不是好话”,因为任何科技事项的成功“实际是几千科学技术专家通力协同合作的成果,不是哪一个科学家独自的创造”。钱学森的这些话,既是个人的谦虚,又是事实的揭示,更体现了他对毛泽东时代集体英雄主义思想的坚守。实际上,我国政府在对钱学森业绩的宣传表彰中从来没有使用过“××之父”的措词(对其他功勋卓著的人物也未用过),称钱学森为“××之父”只是“民间表述”,它或许代表了一般人对钱学森业绩的尊崇、感动乃至感激之心,但不能不说,其背后也暗藏着某些势力对集体英雄主义思想的贬斥。

查考有关资料可知,“××之父”这说法,是晚清时某些“翻译官”(比如严复等类)按照“英”语中的“Father of..”语式“翻译”过来的,比如“科学之父”(Father of Science)、“经典力学之父” (Father of Classical Mechanics,指牛顿)、“进化论之父” (Father of Evolution,指达尔文)之类。“民国”时期,“精英”阶层中西化泛滥,官方文件与媒体文章中模仿来大量的“××之父” (×父)说法,比如把孙中山称为“国父”,把詹天佑称为“中国铁路之父”,把余庆鳌称为“汉阳造步枪之父”,把冯如称为“中国航空之父”,还有什么“中国近代教育之父”蔡元培、“中国现代桥梁之父”茅以升、“中国重化学工业之父”侯德榜,等等之类。新中国成立后摒弃了“××之父”这种语词,但西元1980年代“改开”之后,“××之父” 的说法又在“民间”卷土重来,各种“中国××之父”层出不穷,盛行之下,甚至有“左派人士”也建议称毛泽东主席为“国父”、“新中国之父”或“中国现代的国父”。

鹦鹉学舌,却不明白学的是什么。

“××之父”这种语词,大概是说某人对某一领域或事物具有“开创性”贡献。应该肯定,人类历史中有不少这样的“开创性”人物,但文明常识告诉我们,这种“开创性”并非从无到有突然蹦出来,而是在成千上万年、无可胜数的人持续发展的基础上,由某个人总结而成的。这样的人,中华古来尊称为“圣(圣人)”,他们遍布政治、道 德、学术、科技、文化、经济等各个领域。中华文明历史中有“至圣”孔子、“兵圣”孙武、“诗圣”杜甫、“书圣”王羲之、 “医圣”张仲景等等,但从来没有什么“纸张之父”、“火药之父”、“指南针之父”之类幼稚偏狭的说法。

“英”语中的“Father of...(“××之父”),显然含有“第一个发现、第一个发明、第一个创造”、“此前绝无”之意。这种语词构成背后,实际上反映出西方原生“文明”的落后:只会幼稚地把做出“开创性”贡献的人视为“父亲”般的“权威”;语词粗糙浅陋,无法、 无能为做出“开创性”贡献的人创造出类似“圣(圣人)”这样意蕴深厚的字词,只能笨拙地膜拜其为“父亲”。更重要的是,说具有“开创性”贡献的某人是“××之父”,意指他“第一个发现、第一个发明、第一个创造”了某一领域或事物,从“此前绝无”中突然产生,这种显然违背人类文明发展常识的说法,从反面证明其“发现、发明、创造”并非自己所得,而是来自他处——近些年来,许多研究“西方历史”的学者已经用充分的理据揭示,西方“文艺复兴”以来的基础“科技发明创造”实际上是中学西渐的结果,那些西方的所谓“××之父”不过是模仿、抄袭、偷窃者,或者是虚构捏造的人物,比如“天文学之父希帕恰斯”、“几何之父欧几里得”、“近代天文学之父伽利略”、“经典力学之父牛顿”、“工程学与机械发明之父达芬奇”、“化学之父拉瓦锡”等等之类,均是如此。

学舌浅陋,甘当鹦鹉,国内某些随口而出“××之父”者,岂不可笑又可悲?

微信扫一扫|长按识别,进入读者交流群

|

|

|

|

|

|

|

|