葛元仁:知青对国家建设的贡献是数字体现不出来的!

“没有文化的军队是愚蠢的军队”,“在一个文盲的国家里是不能建成共产主义社会的”这是大家耳熟能详的。

新中国成立之初我国文盲率达到80%以上,农村更是到了90%以上。所以在党中央毛主席的领导下,当时各地建立了“工农速成中学”用来培养基层领导干部,在农村开展了普遍的“扫盲运动”,以提高农民的文化程度。但由于文化教员的缺乏,不少地方扫盲的成果没有保存下来。因为“脱盲”的标准比较低,对于中国农村整体文化水平的提高作用不明显。

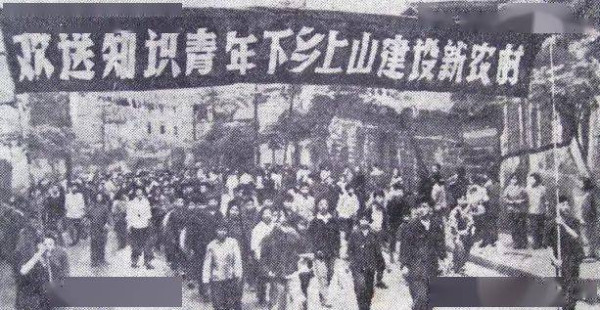

上世纪六十年代后期到八十年代初,1600多万知识青年上山下乡,遍布祖国各地,深入到了村村寨寨。各地农村的同志很快发现,知识青年普遍有较高的文化水平,能够胜任教育自己后代的工作,有利于农民在文化上翻身,改变农村长期的落后面貌。于是大批知青被抽出来,担任了农村学校的民办教师。

我插队山西夏县西其里村位于黄河流域的晋南地区,这里是夏朝建都之地,是中华民族的文化发源地,农民普遍重视教育,也希望通过提高知识水平改变贫困处境。但农村缺乏教师,孩子们无法受到好的教育。知识青年上山下乡提供了师资,发挥了“有社会主义觉悟有文化的劳动者”的优势,推动了农村文化教育事业,使得知青学生的孩子能够进一步去深造。文化知识在家庭中是有传承的。

在插队期间(1968—1975),因为我是66届高中毕业生,在村里学历最高,1970年大队就安排我到村里七年制学校(小学戴帽初中)当了近三年的民办教师,负责初中毕业班(七年级)全部课程。我教的第一批学生经过两年高中学习后不少人考上了中专,第二、三批学生开始有人考上了大学。这些学生中现在有的成了大学教授,工程师,护士长,财务科长,城管大队队长,地区农业技术推广员,更多的学生当了教师(其中不乏高级教师)。村里的几任党支部书记也都是我的学生。看到他们在各自岗位上为人民服务,令我感到十分欣慰。

据了解,现在村里走出了八个博士。我所在的四队就有四个,原五队一个,原六队一个,原一队两个。硕士有六个:原一队三个;原二队两个;原五队一个。这是让我万万没有想到的!一个人口两千出头的村走出八个博士,六个硕士,更有大批大学本科毕业生,这在以诗书出名的江浙一带恐怕也是少有的。

他们的父母大都是我的学生或朋友,七年间的共同生活,不能不说我的言行对他们是有影响的。

村里第一个博士说,葛老师,受您影响倒是真的。你们知青的故事都是父辈们,爷辈们常讲的故事!都说是葛老师曾经带着知识进入村里和学校,有了个好的开始,让村里人知道知识的重要,也看到了榜样,然后逐渐养成注重教育的结果!

退休了的山西省电力修造厂财务科长的学生说,葛老师,没有你教我们,我们怎么可能考的出来?他的孩子现在是高级工程师。

退休的扬州市城管大队队长的学生说,是你教的好,给我们打下了好的基础,我才考上大学的。他的孩子现在是博士后。

2013年7月,中国传媒大学摄影系的博导郭老师突然要采访我有关知青问题。我问他,你们传媒大学摄影系怎么关心起知青问题了?他说,我有一个博士后的学生是蒙古族人,我想了解一下,一个蒙古族孩子为什么要读到博士后。就开上车带着摄影队伍在内蒙的草原深处找到了这个孩子并不富裕的父母。我提出问题后,孩子的父母说,因为我们这里来过知青,我们想把孩子培养成像知青那样有文化,有知识,懂礼貌的人,并且用汉语说出了十二个天津知青的名字。这使我大为惊讶,已经过去这么多年被人诟病的知识青年上山下乡居然现在还在深刻影响着文化程度不高的牧民。所以我想闹清楚知青上山下乡到底是怎么回事,有什么影响。

2013年10月黑河知青博物馆在北京地质博物馆巡展。开展的前一天,一位五十多岁的陕北农民拓随娃,找到名誉馆长的笔者,一定要在开幕式上赠送一面锦旗。我问他,为什么要赠送锦旗。他说:“我们陕北50-55岁的农民全是知青的学生。如果没有知青教我们文化,我们现在不可能发展的这么好!”

这绝不是个别现象。

从《中国教育大事典1949-1990》中我们可以看到,小学入学率从1965年的84.7%上升到1976年的96%;初中招生人数从1965年的299.8万上升到1976年的2344.3万;初高中毕业人数从1965年的209.8万上升到1979年的2384.4万。毫无疑问,其中占当时中国人口80%以上的农村人口的孩子占了绝大多数。

笔者2019年编辑了一本《奉献者的足迹》,专门用一章“传播知识,传递科学”,近一百页的文字把收集到的各地知青当老师的内容集中起来。分为“白山黑水间传道”“红土地上育人”“内蒙草原上授业”“中原大地上解惑”“秦晋大地上教书”“大西北播撒知识”“蜀闽苏点燃希望”“学生说知青老师”八个部分。从中可以看到即便在深山老林里,在山寨的吊脚楼里,在草原的蒙古包里也有知青当老师用复试教学教农村的孩子,以及学生们对知青老师真挚的感情。

改革开放后大批进城的农民工,大多是当年知青的学生,因为他们具备了一定的文化水平,才承担起了要求有较高素质的各种生产岗位,保证了我国经济的发展。

现在强调要发展新质生产力,而首当其冲的是生产力中最活跃的因素“人”,世界各国的竞争实质上是人才的竞争,尤其是掌握了高科技的人才竞争。中国之所以成为制造业大国,在高科技方面突飞猛进,就是因为培养了大批各行各业的人才。

如果说改革开放初期是知青的学生们做出了贡献,那么现在是他们的孩子们担负起了发展新质生产力的重任。这不能不说其中知青老师在培养人才方面功不可没。一个家庭的前辈总是希望后代超过自己“青出于蓝而胜于蓝”的。

这个事实又一次说明了毛主席上世纪五十年代指出的“一切可以到农村中去工作的这样的知识分子,应当高兴地到那里去。农村是一个广阔的天地,在那里是可以大有作为的。”至今还在发挥作用。

真理总是靠实践来证明的!

2025.4.15

微信扫一扫|长按识别,进入读者交流群

|

|

|

|

|

|

|

|