五则往事看李大钊的铁肩淬炼之路

一、筑声剑影楼:燕赵大地之子的抱负

1907年夏,在永平府中学读书的李大钊即将毕业,秋后便可升入直隶省高等学堂。凭借其优异学业,这次升学即使不能成就他日后顺达的仕途,至少也是一条修身齐家的路径。因此,他所在班除5人留校重读外,其他全部升入高等学堂。然而,李大钊却在这个暑假出人意料地中断了学业,作出了与众不同的选择。究其原因,正是他立志救国救民的初心,诚如他后来在《狱中自述》所言:“钊感于国势之危迫,急思深研政理,求得挽救民族,振奋国群之良策。”

清末的天津是中国洋务运动的重镇,也是戊戌维新思潮的发源地之一。担任天津北洋水师学堂总教习的严复曾在天津《直报》上发表影响颇大的《原强》《救亡决论》《论世变之亟》等文章,在《国闻报》上连载了轰动一时的《天演论》。1907年暑假,即将18岁的李大钊为“深研政理,求得挽救民族,振奋国群之良策”赴天津求学。据他在《狱中自述》中描述:“其时有三种学校正在招考,一系北洋军医学校;一系长芦银行专修所;一系北洋法政专门学校。军医非我所喜,故未投考。银行专修所我亦被考取,但理财致个人之富,亦殊违我意。”“故皆决然弃之,而入政法。”

虽弃学医、财而不愿致个人之富,但他当时的经济状况却已捉襟见肘、极其窘迫。李大钊家境特殊,出生前七个月父亲李任荣病逝,一岁四个月时母亲又猝然离世。他在《狱中自述》坦言:“襁褓之中即失怙恃,既无弟兄,又鲜姊妹,为一垂老之祖父教养成人。”为此,蒙师单子鳌特意为他取名“耆年”、字“寿昌”,希望他能避开父母早逝命运而长寿。也因此,1899年,72岁的祖父李如珍担忧自己的垂老和孙儿的年幼,便让10岁的李大钊同大他6岁的赵纫兰结了婚。李大钊在津考学时,祖父刚刚辞世,家中财产几乎耗尽。而就读法政学堂的费用却又不菲,每年至少需要120元以上。于是,刚刚在天津历经长达20个小时囊括国文、史论、经义、外语、算学严格考试而终于考取的李大钊,却不得不面临放弃学业的极端困境。在此情况下,幸得妻子赵纫兰想方设法典当挪借,才使他免于辍学,终于能够在1907年的9月2日开始了长达6年的法政学习生活。

北洋法政专门学堂旧址。

北洋法政专门学堂(后改名北洋法政学堂、北洋法政专门学校)是国内第一所比较正规的法政专门学校,李大钊在这里所度过的是他在学识上奠定基础的6年,也是他在正规学校学习时间最长的6年。李大钊不仅刻苦努力,而且勤于思考, 学习成绩非常突出,与其他两位同学被大家并称为“北洋三杰”。

进入北洋法政专门学堂后,李大钊改名“耆年”为“钊”,以勉励自己不懈努力;改字“寿昌”为“守常”;又将自己的学斋命名为“筑声剑影楼”。“筑声”,典出战国时燕国义士高渐离,在易水河畔以击筑发出的悲壮之声为前往刺杀秦王的荆轲壮行,后高渐离自己也因以筑击杀秦王未果而死。“剑影”,则象征壮士荆轲刺杀秦王的匕刃之光。身为燕赵大地之子,李大钊时时警示自己,即使身处书斋,也当击出筑声、舞出剑影,以这方厚土曾经飞扬的慷慨悲歌,作为抗争外侮与内患、拯救民族危亡、捍卫民族尊严的壮行之歌,为日后建功报国积蓄本领。就在这样的激烈壮怀之中,李大钊利用课余时间陆续写就了“筑声剑影楼题丛”“筑声剑影楼剩稿”“筑声剑影楼诗”等一批诗文。对于他的诗文,同学们评价甚高:“其文之豪放,感慨淋漓”,“悲歌激昂,摧山岳而震鲲鹏”。

北洋法政专门学堂既是清末立宪运动的中心之一,也是辛亥革命中北方的一个重要策源地。辛亥革命在北方最著名的直接行动是滦州起义,而这次起义的重要发动者就是该校的史地教师白雅雨。白雅雨学识渊博,待人热情诚恳,每慷慨陈词,“歌荆轲易水之歌,其声郁抑苍凉,听者皆涕泣相向”。然而,由于起义失败,白雅雨壮烈牺牲。在辛亥革命的整个过程中,对李大钊影响最直接的便是此次起义,他曾在《旅行日记》一文中这样写道:“天将破晓,过雷庄,猛忆此为辛亥滦州革命军失败之地,白雅雨先生,王金铭、施从云二队官及其他诸烈士均于此地就义焉。”

1913年,李大钊(二排左起第四人)与同学合影。

1913年7月,李大钊从北洋法政专门学校毕业。6年寒窗相当不易,正如他在《狱中自述》所言:“钊在该校肄业六年,均系自费。我家贫,只有薄田数十亩,学费所需,皆内人辛苦经营,典当挪借,始得勉强卒业。”所以,他的毕业对个人和家庭都是一件大事。当时他显然已经具备求官谋职的条件:北洋法政专门学校本来就是培养新式官吏的场所,他在同届毕业生中又是一位佼佼者,更何况他的学问与才华早已引起当时政界人物汤化龙、孙洪伊的重视。可以看出,无论是社会地位还是荣华富贵,李大钊都是应届毕业生中最容易接近和实现所谓“成功”的第一人,前途看似一片光明。然而,他放弃了这一捷径,转而赴日本学习政治经济学。

1913年冬,在友人资助下,李大钊登上了出国留学的轮船,他曾这样表述当时的心情:“落日狂涛,一碧万顷,过黄海,追寻甲午复师之陈迹,渺不可睹。但闻怒潮哀咽,海水东流,若有殉国亡灵凄凄埋恨于其间者。”就在前不久,他于11月1日写了出国前最后一篇文章《游碣石山杂记》,在记叙一桩亲睹日人杀我同胞的惨案后写道:“愿中华健儿勿忘此弥天之耻辱”,“所与倭奴不共戴天者,有如碣石”。足见爱国情怀无时不激荡于胸间。正因如此,他在早稻田大学留学期间积极投身爱国运动,受全体留日学生之托撰写了著名的《警告全国父老书》;深刻思考救国救民之路,写作了被誉为“五四以前革命民主主义宣言书”的名篇《青春》;在日本著名社会主义者安部矶雄影响下,大量阅读相关学术著作,为日后接受马克思主义作了理论上的准备。

二、刊文《言治》:热情推介十月革命

“今日是1919年的新纪元,现在的时代又是人类生活中的新纪元”。1919年元旦,李大钊以这样的文字为即将出刊的《每周评论》第3号撰写着社论《新纪元》。文章旗帜鲜明地宣传着马克思主义:“从今以后,生产制度起一种绝大的变动,劳工阶级要联合他们全世界的同胞,作一个合理的生产者的结合,去打破国界,打倒全世界资本的阶级”,“那些少数掠夺劳工剩余的强盗,都该匿迹销声了”!同时,也在热烈歌颂着俄国的社会主义革命:“是世界革命的新纪元,是人类觉醒的新纪元”,“我们在这黑暗的中国,死寂的北京,也仿佛分得那曙光的一线”,“我们应该趁着这一线的光明,努力前去为人类活动,作出一点有益人类的工作”。就这样,30岁的李大钊探寻到历史发展的质的变化,坚信人类历史的新纪元即将到来,在中国高高擎起马克思主义和社会主义的时代大旗。

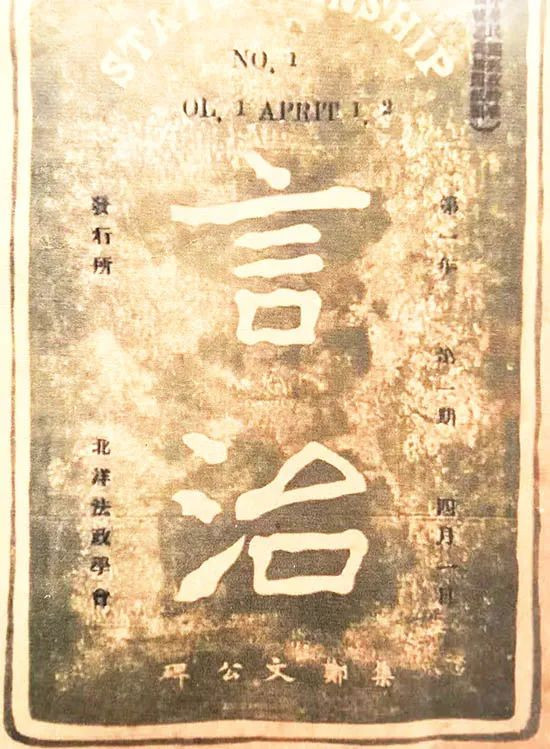

就在撰写《新纪元》的半年前,天津北洋法政专门学校1918年7月1日出版的《言治》上,刊发了李大钊的文章《法俄革命之比较观》,这是他关于十月革命的第一篇论文。

《言治》创刊于1913年,当时,李大钊尚未毕业,担任学校的北洋法政学会编辑部部长,负责《言治》的编辑工作。他不仅在创刊号刊发了自己最为崇敬的恩师白雅雨的事迹和传略,更以浓烈的家国情怀发表了针砭时弊的《大哀篇》。文章猛烈抨击当时假共和、真专制、民权旁落的黑暗政治,大哀“吾民之失所”:“农失其田,工失其业,商失其源,父母兄弟妻子离散,茕焉不得共其居。刀兵水火,天灾乘之,大祸临之,荡析离居,转死沟洫,尸骸暴露,饿殍横野。”怒斥当道的军阀与官僚:“试观此辈,华衣美食,日摇曳于街衢,酒地花天,以资其结纳挥霍者,果谁之脂膏耶?此辈蝇营狗苟,坐拥千金,以供其购买选票者,又果谁之血髓耶?归而犹绐吾蠢百姓曰:‘吾为尔代表也,吾为尔解痛苦也。’然,此辈肥,而吾民瘠矣。”此后,李大钊在《言治》共发表文章33篇,抒发爱国情怀,评论国家政治,介绍各国制度,书写名人传记。

《法俄革命之比较观》则是李大钊自日本留学归国、进入北京大学后在《言治》上发表的最为著名、影响最为深远的一篇文章。在这里,李大钊对十月革命的性质和意义有了较为深刻而准确的认识与把握,提出了一个为后来很多进步知识分子和青年学生所接受的重要观点:“法兰西之革命是18世纪末期之革命,是立于国家主义上之革命”;“俄罗斯之革命是20世纪初期之革命,是立于社会主义上之革命,是社会的革命而并着世界的革命之彩色者也。”他进而剖析:“俄罗斯之革命,非独俄罗斯人心变动之显兆,实20世纪全世界人类普遍心理变动之显兆。”为此,他预言:“20世纪初叶以后之文明,必将起绝大之变动,其萌芽即茁发于今日俄国革命血潮之中”,呼唤国人“翘首以迎其世界新文明之曙光”,“适应此世界的新潮流”。俄国十月革命的胜利,给中国送来了马克思主义。而在中国第一个如此热情介绍俄国十月革命、传播马克思主义的就是李大钊。经过多年的探索与追求,在俄国十月革命之后,他开始接受马克思主义,并以马克思主义观察世界和中国,从而实现了由民主主义者向马克思主义者的根本转变,成为中国共产主义运动的伟大先驱。

三、秘密奔波沪津间:永远的共产党人

《李大钊全集》收入了李大钊写于1924年1月2日的一封信:“溥泉、精卫先生:京、津代表经已选出。京为张国焘、谭克敏、许宝驹。津为韩麟符、于方舟,余一人不记其名。拟于4日离京,5日由津起程赴沪。特闻。弟李大钊。2日。”这其实是一份向国民党改组委员会报送的京、津两地参加国民党一大代表的名单。溥泉,即张继;精卫,即汪精卫。李大钊之所以写信给张继和汪精卫,与两个月前孙中山的一份密电有关:“事务所诸同志鉴:已委廖仲恺、汪精卫、张继、戴季陶、李大钊为国民党改组委员。请孙伯兰密电北京李大钊即来沪会商。孙文。皓。”孙中山于1923年10月19日致电国民党上海事务所,委派李大钊为国民党5名改组委员之一,并要求密电李大钊速赴上海。

孙伯兰即孙洪伊,之所以请孙密电李大钊,因为他是天津人且为立宪运动的领袖,而李大钊在北洋法政专门学校读书时,也曾积极参与立宪运动的请愿,同孙交谊颇深。据孙伯兰之孙孙槐生的文章介绍,1913年李大钊在北洋法政专门学校毕业后,就是孙伯兰和汤化龙共同资助他前往日本留学的。1917年9月11日,孙中山任命孙伯兰为中华民国军政府内政总长,11月5日又任命孙为中华民国军政府驻沪全权代表。1923年2月28日,孙中山特派孙伯兰为办理和平统一事宜全权代表,10月19日又请他密电李大钊赴沪商讨国民党改组事宜。李大钊秘密前往上海的时候,北京大学注册部于10月25日发出一则布告:“李大钊先生因事请假两星期,所授功课,假满时补授。”

在上海,李大钊得知10月25日广州已举行国民党改组特别会议,讨论改组国民党的重要性和改组计划,孙中山特派廖仲恺等9人为临时中央执委,李大钊、汪精卫等5人为候补执委。3天后,这个临时执委会便以每周两次会议的效率开始工作,并于11月公布了《中国国民党改组宣言》和党纲、党章草案。李大钊在其中做了大量工作。同样在上海,李大钊于11月24日和25日参加了中国共产党的三届一中全会。全会通过的《国民运动进行计划决议案》提出,全体共产党员要把扩大国民党在各地的组织并“矫正其政治观念”作为首要工作。12月9日,李大钊在上海出席廖仲凯主持的以国民党改组为主题的国民党中央干部会议第十次会议。会后,李大钊于12月中旬返回北京,主持召开共产党员大会,选举出席国民党一大的代表。

然而,北京的代表选举进程十分曲折。当李大钊在北京共产党员大会上报告自己已由孙中山指定为出席国民党一大的代表时,竟接连遭到一系列严厉的诘责与质问:“作为中共一位著名的领袖,却要参加国民党的大会,你究竟站在哪个党的立场?”“国民党要你宣誓服从三民主义,忠于国民党的一切决议和命令,你怎么办?”“要去就以个人身份去,不必再以中共党员的名义了!”听到这样的指责,李大钊十分罕见地发火了:“不再视我为同志,我很气愤!”遂当即退场,又被张国焘等人劝回。于是,李大钊掷地有声地说:“至于我个人,是人所共知的共产党人,是永远的共产党人!”可谓字字铿锵,光明磊落。

冒着生命危险,不顾百般劳累,勤勤恳恳为党工作,李大钊却遭遇如此误解与委屈。然而李大钊依然在北京会议结束后赶到天津,借回母校参加校庆之机,秘密召开党员会议。据《中国共产党天津志》记载:1923年“12月下旬,为尽快建立中共天津地方组织,李大钊在天津法政专门学校18周年校庆之时,特意赶到天津,亲自指导党组织的筹建工作。这期间,李大钊还在法政专门学校秘密主持召开推选直隶省国民党一大代表的会议”。按大会规定,出席大会的地方代表国内每省市为6名,其中3名为孙中山指定,此次直隶所选3名代表于方舟、韩麟符、陈镜湖全部为共产党员,由孙中山指派的3名代表中,于树德、李永声(锡九)也为共产党员。京津地区参加国民党一大的共产党员,均为第一次国共合作做了大量工作,其中李大钊、于树德当选国民党中央执行委员,张国焘、于方舟、韩麟符当选候补中央执行委员。

在天津母校召开的秘密会议为中共天津地方组织的建立起到了关键性的推动作用,国民党一大召开期间李大钊又对天津建党工作做了具体部署。对此,李大钊之孙李建生曾于2016年12月20日在《天津日报》发表文章说:“1924年1月,国民党一大在广州召开,李大钊被孙中山指定为五人主席团成员之一。大会结束后,他指示于方舟、江浩、李锡九等人,返回天津筹建天津地方党组织。同年9月,中共天津地方执行委员会正式成立,于方舟任委员长,江浩任组织部主任,李锡九任宣传部主任。从此,天津人民的革命斗争有了坚强的领导核心。”从广州回到天津的于方舟、江浩、李锡九在李大钊的具体指导下,在一年内相继建立了国民党直隶省临时党部、国民党天津市党部、中国社会主义青年团天津地方委员会、中国共产党天津地方委员会,共产党员邓颖超、安幸生、卢绍亭(廉益民)、李培良、张兆丰、江韵清、辛璞田、江震寰等均在其中担任重要职务,在中共中央和北方区委的领导下,迎来了大革命运动的高潮。

四、积极策应北伐的密信与密函

1926年7月,一位学生模样的信使步入刚刚落成三年的天津国民饭店,他要将李大钊的一封密信转交给入住这里的客人。

数日前,原在国民军征战、因兵败河南而失散到北京的陕西青年马文彦住进了“陕西朝邑会馆”。一天黄昏,马文彦在不经意间遇到了自己的老乡和战友——陕西旅京学生领袖、曾在国民军组织学生队的共产党员刘天章。马被带到李大钊的秘密住所,经俄语测试合格后,不明所以的马文彦被留了下来。李大钊写了一封信,叮嘱他带给住在天津法租界国民饭店的原春雨先生。然而,当马文彦来到天津国民饭店时,才发现这个神秘的“原春雨”乃是一位大人物的化名。这个大人物便是自己家乡最著名的革命前辈于右任。

在李大钊的悉心安排下,马文彦作为翻译陪同于右任转道上海,星夜兼程赶往苏联,敦请冯玉祥急速回国参加北伐。正在苏联担任中共驻共产国际代表团团长的蔡和森以书信向李大钊报告此事时这样写道:“于髯在此与马二接头结果颇佳”。“于髯”即于右任。“马二”当指冯玉祥。从“原春雨”到“于髯”,再到“马二先生”,一系列的化名和隐语,可见当时环境之险恶,以致平素温文尔雅的李大钊都配备了原天津《河北日报》记者、后为中共顺直省委军委书记张兆丰送给他的防身手枪。

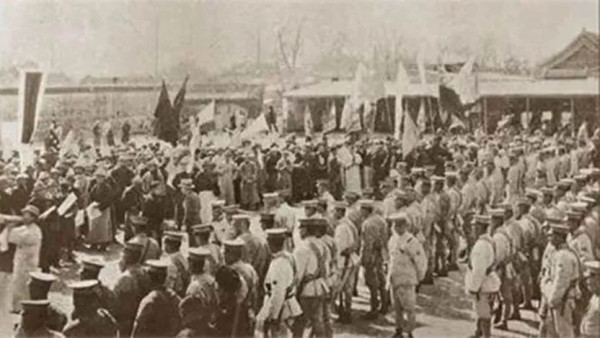

“三一八”运动中请愿群众在段祺瑞执政府门前与武装军警对峙的情景。

不过,即使在如此艰险恶劣的环境中,李大钊也依然为崇高的理想而从事地下工作,充分体现着一名共产党人的革命意志和斗争精神。1926年3月19日,“三一八”惨案的第二天,段祺瑞政府便发布通缉令,称李大钊等人“假借共产学说,啸聚群众,屡肇事端”,并且“潜赴各省区,迭有阴谋发见”,导致“国家秩序,岌岌可危”,责令“严重查究,以杜乱源”,“并著京外,一体严拿,尽法惩办”。同样在3月19日,直、鲁、奉军阀组成的“讨赤联军”12万人,开始自河南分三路北上围击国民军。于是,同样在3月19日,置个人安危于不顾的李大钊主持北方国民党领导人会议,并在会上指出:“当前的任务就是帮助国民军保存有生力量”,建议国民军“4月以前,至迟4月中旬以前,国民军应退出北京,撤到南口山口,在那里加紧修筑防御工事”。国民军接受了李大钊的建议,第二天即3月20日便开始部署撤退。以致3月24日国民军一夜之间撤出天津后,奉军张作霖对事态的转变之快备感惊疑,认为肯定是国民军的计谋,在整整7天里一直观望、分析,结果丧失了追击的时间,使国民军登上专门列车开往西部山区。随后,李大钊率中共北方区委、北京地委及国民党北京特别市党部,由翠花胡同8号迁至东交民巷苏联大使馆西院的原俄国兵营内。兵营内设有庚子赔款委员会、中东铁路办事处、远东银行等机构,国民党人徐谦、李石曾、顾孟余等均为庚子赔款委员会的委员,具有合法身份,便于开展工作。马文彦就是在这里接受送往天津的密信。

李大钊在请于右任亲赴苏联敦请冯玉祥及早回国统率部队的同时,还三次发电报催促,并为冯制订了“进军西北,解围西安,出兵潼关,策应北伐”的军事战略。9月17日,冯玉祥由苏联返国,在绥远五原誓师,宣誓就任国民军联军总司令,全军加入国民党。经一个多月的整编训练,部队秩序井然,官兵士气高涨,然而驱师何往却大计难定。这时,李大钊派曾晓渊送来密函,密函写道:“奉鲁孙三方的兵力如下:(一)保定一带有兵五万,后方为万福麟。(二)五原之兵,现调北京。有骑兵四旅、步兵一旅,山西接防。包头五原,有两步兵师,一骑兵师。(三)张家口有两旅。(四)北京有兵一万五千。总计奉军关内兵力,约有十万。至直、鲁军在南京浦口者有一万五千人。在泰安徐州者有九万人,尚有两骑兵旅。天津青岛亦有若干。孙军分二部,总共三万五千人乃至四万人。安徽有三万人以上。奉军作战计划,将出兵河南。建议出长安会师郑州。”

冯玉祥接密函后,当即召集高级将领会议,一致决定采用李大钊的战略计划,后来果然按李大钊的“路线图”,1926年11月28日解围西安,1927年春出兵潼关,5月26日大败奉军,占领洛阳,5月底同北伐军会师郑州。

五、迎战白色恐怖:设于“大帅府”中的秘密支部

那么,在肃杀险峻的白色恐怖中,身为北京大学的一名教授,李大钊如何能够获得来自北洋军阀如此多且准确的情报?

在后来被敌人搜获的文件中,可以发现“白芳渠”这样一个化名。实际上,“白芳渠”既是“北方区”的谐音,也是北方区委的代号,在那些人员被迫大量转移、经费没有任何保障的日子里,李大钊就靠这个代号坚持传递工作计划和各种情报。

李大钊

他的情报人员甚至潜入张作霖的大帅府,成为“张大帅”的亲随秘书。此人来自天津,姓董名恩崇字季皋,长李大钊6岁,1883年出生于天津一个长芦盐商巨富之家,是天津早期中共党员安幸生的岳父。安幸生曾在五四运动中与同校同学于方舟组织天津新生社和天津马克思主义研究会。中共天津地委成立后他负责工运,为天津总工会首任主席。四一二反革命政变后李大钊被害,安幸生奉调中共北京市委组织部长。当时党的机关就设在董恩崇家。巧的是董的三哥董恩祥恰为安幸生的中学国文老师,而安又是品学兼优的高材生,董遂促成女儿董恂如与安幸生结为夫妇。

董恩崇1926年经其女儿的同学、时任中共北方区委组织部长的陈乔年介绍入党。董写得一手极好的毛笔字,颇受张作霖赏识,张的一切书简几乎都由其抄写。张作霖丰泽园内的签押房是里外间,董就在外间办公,同张的签押房只隔了一层镂花板壁。因为有着如此便利的条件,他不仅负责党的情报工作和交通工作,更身负军运任务。到1927年初,在大帅府中建立了一个中共地下党支部,支部书记就是董恩崇。当帅府支部得悉张作霖下令逮捕李大钊时,董曾苦劝李大钊尽快离开北京,但大钊同志直至牺牲仍在坚持斗争。李大钊被害半年后,董恩崇连同女婿安幸生也都牺牲于张作霖的枪口之下。那时,安幸生新婚才33天。

对于这位潜伏张府、秘密斗争的革命英烈,编印于1929年的《牺牲》一书有述:“董君名恩崇,季皋其字也,原籍浙江。其先大父为长芦盐商,遂入籍天津。董君系富商子,秉性聪颖。”“欧战既终,世界思潮日变,董君研究结果,笃信列宁主义,及于民国15年加入中国共产党,努力工作。张作霖称大元帅时,设计入元帅府充书记,深入虎穴,欲施博浪之锥。以久未得隙,不果。嗣以董君私寓为北方总机关部,事泄被捕,于16年10月11日在北京被害,呜呼,惨矣!卒年44岁。”

微信扫一扫|长按识别,进入读者交流群