双石:余伯流、石仲泉,你们落伍了!

现如今这个世道,满世界都是自媒体。自媒体中盛产“史家”啊。双爷一清早起来打开电脑,满世界就是八卦啊,抢眼得很啊!

这其中不少套着“红色”的外套,俨然正能量啊。可是耶,没几个是亮着证据说话滴,都是一本正经的胡说八道,言之凿凿的风闻言事。趣味嘛,实在是不敢恭维。比如耶,说革命,都奔着竣烟阁中的各种轶闻而去,数着豆豆说事儿,哪位的肩膀上的豆豆为神马多,为神马少,这个与那个,哪个冤了,哪个没冤。哎哟喂,天下他晓得一半,地上的全部晓得。

其实耶,这真还怪不着自媒。真正的源头是学界——现如今的学界就是这个德性。

举个例子。

这是一位名叫余伯流的赣省学者码的文字,这位长期以来的名头就是“赣省党史首席专家”(草根摩的司机双爷可能孤陋寡闻了,史界啥时辰有过这个职称?名份?哪个机关授予的?)。

这位题目很嗨:长征研究的新理念。

啥新理念耶?

“余首席”的“新理念”之一:长征是3+1——即长征是红一、二、四方面军和红二十五军共同完成的)

尼玛,这个狠新鲜?别的甭说,军事科学院的中国人民解放军战史第1卷(1987年7月军事科学出版社第1版)、中国人民解放军历史资料丛书《红军长征·综述·大事记·表朋》(解放军出版社1989年11月第1版)、中国人民解放军战史资料选编丛书长征部分(解放军出版社1995年以降),《中国军事百科全书·军事历史》(军事科学出版社19976年7月),出版问世多少年了?红一、二、四方面军的军战史,出版问世多少年了?著名的《星火燎原》丛书,没得这些部队幸存者们的回忆?

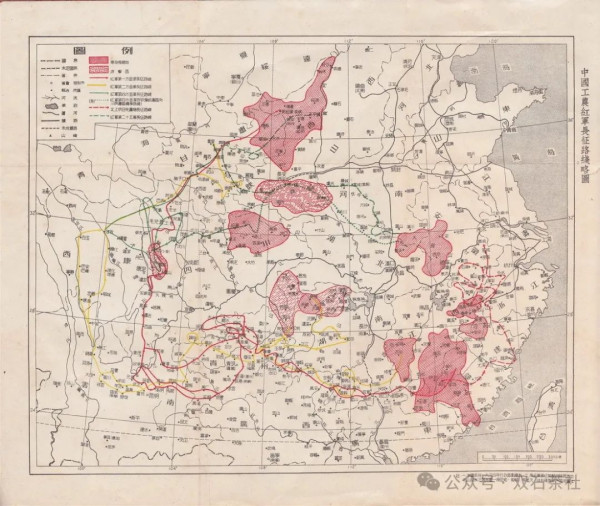

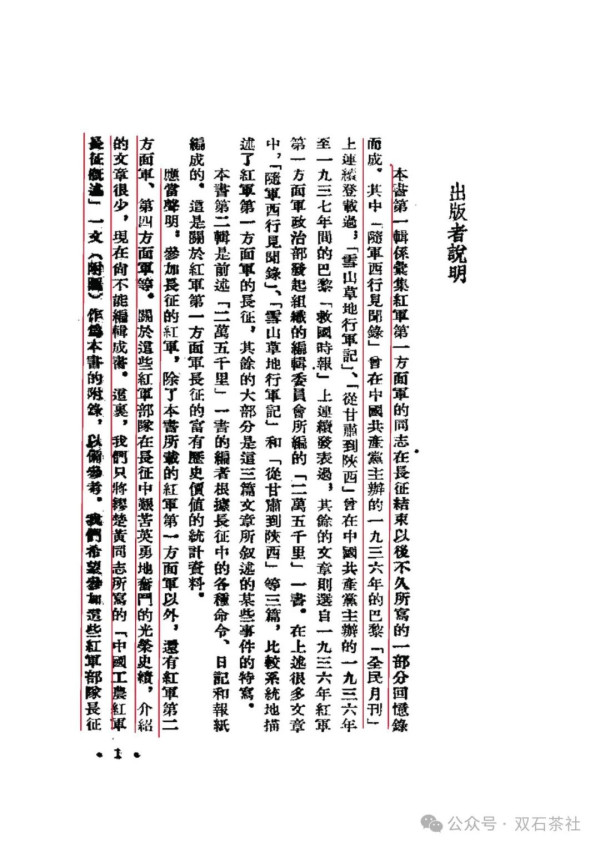

请问,“余首席”所言的“过去”,是打哪儿开始算?如果是三十年前的“过去”,那么你自以为是新发现的“新理念”,还算新么?而且,就算是三十年前的“过去”,是不是也不挨不上?早在长征结束后不久付印的《两万五千里长征》、《中国工农红军第一方面军长征记》,虽然由于历史的原由,主要是红一方面军长征的叙事,但附上的长征地图也包括了红二十五军、红四方面军和红二方面军,而且在“出版说明”中也说明“参加长征的红军”还有二、四方面军。自命为党史大V的“余首席”竟然知不道?这是怪你学问没做到家耶?还是别人没把这些知识库捧到你的案头或床头?嗯?

最早的红军长征地图之一(3+1都有)

还有,缪楚黄同志1955年《红一方面军长征记》再版时有个说明(作为附件收入),说明了参加长征的各个红军主力的概况(当时未把红二十五军计入,但地图中已经标绘了其长征路线),肿么现在倒成了“余首席”的新发明“新理念”了?嗯?

学界三十年前就已经清爽明白的事儿,轮得到“余首席”今天才来秀“大明白”?身为大V学者的知识库里竟然没有这些常识,如今又把陈饭当新菜上,请问:丢人儿的是谁?你落不落伍啊?

“余首席”的“新理念”之二:长征是有准备的,不是无准备的

这个也不新鲜。有准备和无准备,都是相对而言的。就程度而言的,“余首席”这里至少犯了一个错误:“准备”之前忘了加一个定语“毫无”。

长征不是毫无准备的,这个嘛,成立!——“余首席”认为如今的党史没说清爽?

所以,“余首席”应该关注的问题,应该是这个“准备”有多充分!比如,中共中央政治局开始讨论突围西征,是啥时辰?部队首长和战士的动员,是啥时辰?是仓促耶,还是不仓促?这个嘛,学界的讨论研究,也在三十年以上,轮得着“余首席”煞有介事当“新理念”来贩卖?

当年陈云同志在共产国际汇报的时候,检点过长征准备问题——还是头一个问题。

这个汇报在罗列了各种准备之后,提到过准备的“充分”性问题:

但是,应该指出我们的一些不足和错误。第一个错误,就是部队出发西征之前,在党内、军内和群众中间没有进行足够的解释工作。政治局也没有对这一问题进行讨论。由于没有进行解释工作,一部分青年战士和个别人开了小差。

这种情况发生在湘南。这些青年战士不明了我们转移的目的与前途。这给苏区的工作造成了很大的困难。我们怎么会犯这种错误呢?这是因为我们对保守军事秘密问题理解得过于机械了。当时我们以为,西征这件事,不能告诉党员、战士和群众。

第二个错误,就是我们上路时所带的辐重太多,带了许多笨重的机器和大量的物件。我们把兵工厂、印刷厂、造币厂等工厂的机器,统统都抬走了。专门运输这些设备的,就有5000人。[1]

这个没问题吧?

不在下级干部战士中进行思想动员与准备,从“保密角度”尚能说得过去。可政治局会议都没讨论过,就“三人团”几个人明白,这个这个……这个叫“充分准备”了?下头的人有意见,正常不?

“余首席”的“新理念”之三:毛周张的理念

这个嘛,遵义会议有决议,有落实决议的决定。个中缘由,学界讨论时间很长。长征不是领导层几个人的事儿,这个俺同意。双爷也同意不要过于突出个人,要突出集体。但硬要吃“大锅饭”,眉毛胡子一把抓——跟“大锅饭”时代有了成绩平分奖金一样,是不是也成问题?哪个作用大贡献大,“余首席”认为不清爽?现有党史也没说清爽?“史实是最大的权威”?那么“余首席”是不是应该提供够权威的史实为依据。别的甭说,参加长征者,是晓得“朱毛”的多,还是晓得其他人的多?是姓毛的那位影响力大耶?还是其他人的影响力大?陈云同志在共产国际上的报告,言及过?这又是不是史实?

请看陈云同志在共产国际肿么汇报的?

这次政治局会议决定进军四川。此外,我们在这次会上纠正了第六次反“围剿”。最后阶段与西征第一阶段中军事领导人的错误。大家知道,军事领导人在这一阶段犯了一系列错误。现在,这些错误得到了彻底纠正。建立了坚强的领导班子来取代过去的领导人。党对军队的领导加强了。我们撤换了“靠铅笔指挥的战略家”,推选毛泽东同志担任领导。至此,结束了我们西征的第二个阶段。[2]

瞅见没得?连“总负责”交接都没说,直接就言及“推选毛泽东同志担任领导”。

历史当事人的这个料,够权威不?时间多久了?

请问,毛同志的地位和作用,还须赘言么?轮得着“余首席”用“新理念”、“新见解”煞有介事地来“揭密”么?

“余首席”的“新理念”之四:石厢子的理念

这个也不新鲜,但的确争论延续至念的话题。“余首席”的这个观点,摩的司机没得异议。只有其中“周恩来找博古谈话成功”而后交权一事,存疑!2月5日,军委纵队已在赶赴花房子的路上,这个谈话有时间进行么?而且,这个故事好象是在彰显博古同志的作用,实际上是贬低他老人家:这是公权力交接,政治局已经决定了的事情。不是私权力私相授受!以博古同志的党性,他会搞“组织对抗”(的确有人这么忽悠他,可他老没有附合)?而且,这个谈话是不是存在,需要证据,而且,不能是孤证。必须有佐证和旁证,而且必须当事人和见证者,不能是辗转转述的其他人——哪怕是有血缘关系的后人。

“余首席”的“新理念”之五:“九九电报”的理念

这是双爷最不能苟同的理念,新到是新,可惜全然不能成立——“余首席”搬出大V石仲泉当杀器唬人儿,也没用。

何谓密电?背着党中央私下计议如何违背中央决议,安排部队调动事宜——不仅是意见还是付诸了行动的措施,要开展对党中央的党内斗争,请问,这不是密电是神马?为神马必须淡化?为神马必须心虚气短?就是搁当下,党中央的决定决议和相关部署,下面某个部门某个省委却切蹉计议如何抗拒和违背,而且还付诸了组织措施,是不是秘密活动?有关文电是不是“密电”?相互商椎意见直至向中央反映,没得问题。但一涉及部署和工作布置乃至部队调遗,是不是非组织活动?请问,这是党章允许,还是党的组织原则允许?

请看中共中央政治局俄界会议的决定是怎么说的?

由于张国焘同志的机会主义与军阀主义的倾向,所以他对于党的中央,采取了绝对不可容许的态度。他对于中央的耐心的说服、解释、劝告与诱导,不但表示完全的拒绝,而且自己组织反党的小团体同中央进行公开的斗争,否认党的民主集中制的基本组织原则,漠视党的一切纪律,在群众面前任意破坏中央的威信。[3]

1937年3月31日,在延安召开的中共中央政治局扩大会议上,毛泽东当着张国焘的面,说到了“九九密电”问题——用的词就是“密电”:

国焘在红军分裂的问题上,是做出了最大的污点和罪恶。所以,对中央的路线的问题,我们都硬得很。可是除了这界限以外,我们都让步。可是他却拼命用枪杆子来压迫。左路军和右路军的问题的时候,叶剑英同志便将秘密的命令偷来给我们看,我们便不得不单独北上了。因为这电报上说:“南下,彻底开展党内斗争”。当时如果稍不慎重,那么会打起来的。[4]

张国焘对会议对他提出多个指责都有自辩,唯独对这个“密电”没有任何说辞。

至于石仲泉先生,也有武大郎之嫌。他走马观花逛了一遍长征路,有人接来送往,却经常连东南西北都没有厘清,回头码字儿码出了厚厚的书,有神马影响力,有神马公信力?出的洋相还不够么?

嗤,这都是啥“新理念”啊?摩的司机敢打包票:这些大佬,就没认真研究过长征文献,就没整明白过长征的基本梗慨!

余先生,石先生,你们落伍了!平时不学习不准备,临时抱佛脚还赶神马新潮?

甭陶醉于你们的身份和地位了,那个管不了你们一辈子滴!

附:长征研究的几个新理念

余伯流

(中国井冈山干部学院特聘教授)

2016年10月是红军长征胜利80周年盛典的日子。长期以来,长征研究的学术成果很多,现就我个人的研究和体验,兹梳理如下几个新理念、新见解。

一、“3+1”理念

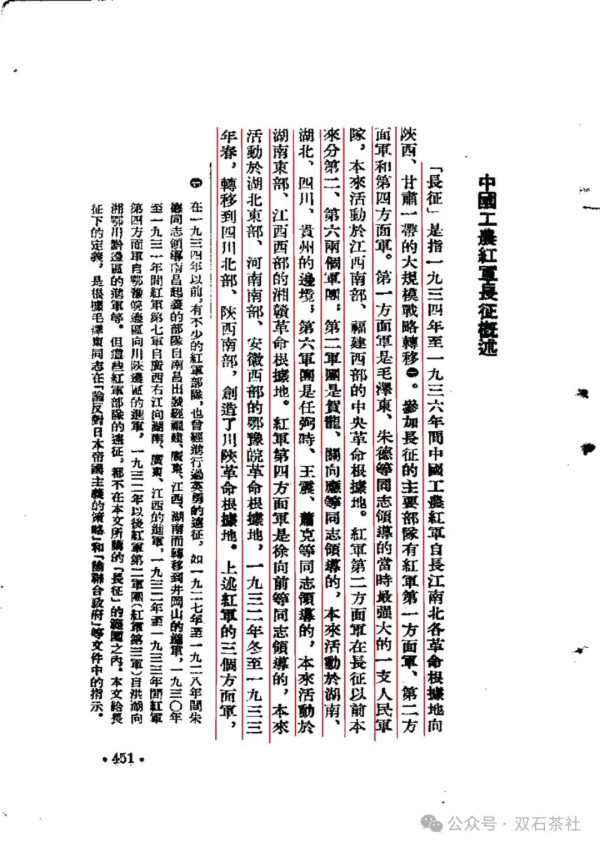

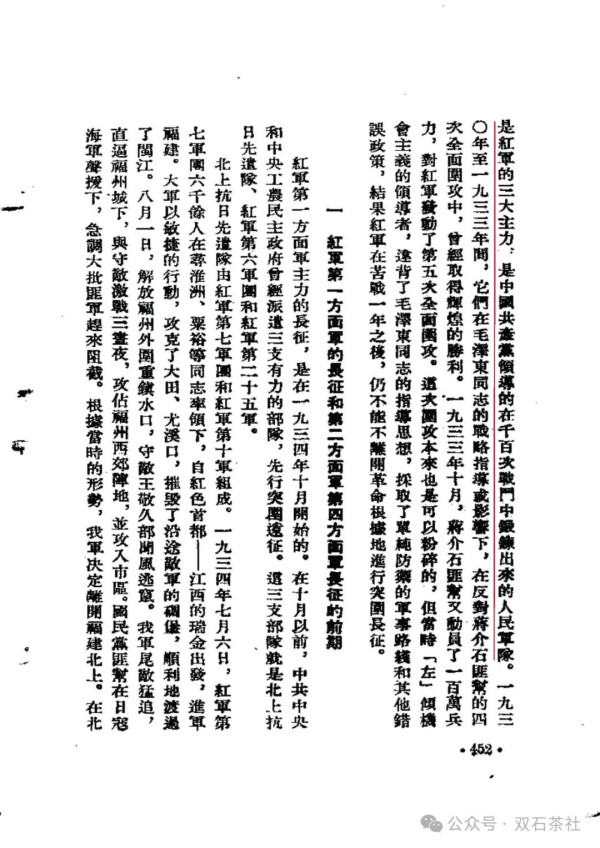

这是党史大家石仲泉先生率先提出的。简言之,红军长征不仅仅是红一方面军的长征,而是三大主力红军加一支红军部队整体的、全方位的长征。即红一(朱毛红军、中央红军)、红二(贺龙所部、红二、六军团)、红四(张国焘、徐向前所部)方面军,再加红二十五军(程子华、徐海东所部)都在长征。过去讲长征,只讲朱毛、不讲其他是不客观、不公允的。我一直极力赞同“3+1”的观点。红军三大主力加一支部队,从1934年10月到1936年10月,从瑞金、于都等地,一直从不同方位聚集到会宁、将台堡,历时整整2年,纵横14个省,穿越40座高山,渡过近百条江河,经历600多次战斗,爬雪山、过草地,总共行程6万5千里。广大红军将士浴血拼搏,历尽磨难,胜利会师,终成正果。这是中华民族史乃至世界革命战争史上罕见的、震古铄今的伟大壮举,是中国共产党策划运作、领导创造的惊天地泣鬼神的英雄史诗,是一大“世界奇迹”。当今,我们回顾、纪念这一“奇迹”,首先应以“3+1”的新理念审视和判断这一光荣历史。

二、“有准备”理念

过去说,长征是仓惶出走、没有准备的,实际上是经过充分准备、有序进行的。主要史实依据如下:一是中央书记处于5月下旬就召开书记处会议,作出了“突围转移”的正确战略决策;二是组建红七军团为“抗日先遣队”北上和红六军团西征,“引敌”、“探路”;三是实施突围前夕的兴国、石城阻击战,阻滞敌军;四是电告请示共产国际,在得到共产国际6月25日批复电文后成立了中央领导机构博、李、周“最高三人团”;五是“三人团”根据红色谍报人员项与年冒险送到的国民党蒋介石围歼朱毛红军“铁桶计划”的绝密情报,果断决定突围时间提前一个月,定在10月西进出征;六是紧急扩红、筹粮、组织支前运输队伍、疏散红军伤病员、补充大批军需物资、经费;七是设立赣南省、组建赣南军区,任命项英、陈毅留守担纲,部署主力突围后的敌后游击战争;八是确定干部走留名单;九是营造舆论动员氛围,张闻天和中共中央、苏维埃中央政府发表了意蕴含蓄的相应文告;十是派潘汉年、何长工为密使,同国民党粤军陈济棠部谈判,“借道”、“让道”等等。以上可见,中央红军突围长征是有准备的。至于没有召开政治局和有关军事会议沟通是出于“保密”的考虑,是完全可以理解的,不必苛责当时的决策者。

三、“毛张周”理念

这是我在《历史转折中的毛泽东、张闻天、周恩来》一书(中央文献出版社2008年版)和《长征中“毛张周”领导体制是怎样形成的》一文(《北京日报·理论周刊》2004年11月8日发表,《新华文摘》和20余家网站转载)中提出的新理念。主要学术主旨是,着意强调“核心”与“合力”的辩证统一关系。就是说,既要强调毛泽东在长征中的主导、核心作用,又要看到“毛张周”集体领导、形成合力的作用。恩格斯有句名言:“历史的发展是各种社会力量融成合力的结果。”红军长征的胜利,从领导层面看,就是毛张周“融成合力”的产物,而非毛一人之功。长征中中央领导集体的构成、格局非常特殊,当时党内一把手是张闻天(总书记、从遵义会议始主政中央日常工作8年之久),军内一把手是周恩来(军委副主席、红军总政委、中央委托军事上拍板的负责人),毛泽东是政治局新常委、三把手、中央规定军事上协助周。没有张、周对毛的倾心呵护和鼎力支持,毛是很难实施其正确主张的。“毛张周”领导体制是一个珠联璧合、坚强有力的中央领导集体,具有很强的公信力、凝聚力,为红军长征的胜利作出了不可磨灭的重大贡献。这不是什么“从形成上不从实质上看问题”,而是不容否定、漠视的历史事实。史学研究一定要尊重史实、实事求是。正如萧克所言:“史实是最大的权威”。

四、“石厢子”理念

遵义会议后,博古、洛甫是什么时候、什么地方交接、实现最高权力平稳过渡的?起关键作用的因素是什么?这个问题极需廓清。党史上最早谈及“博洛交接”的中央领导人有周恩来、陈云、杨尚昆等人,但只谈到“鸡鸣三省”之地,未言具体时间。这个“鸡鸣三省”之地究竟在哪儿?史学界见仁见智。党史专家程中原等认定是云南威信县水田寨“花房子”。我过去也是持“花房子说”的。近年来,我经过实地考察、查证军史档案、老红军回忆资料,博取各方专家见解,得出一个新的理念:“博洛交接”的时间是1935年2月5日,地点在四川叙永县石厢子村,关键因素是周恩来同博古谈话,做通了说服工作。《苏区研究》2016年第2期发表了本人的学术论文——《“博洛交接”的关键是周恩来石厢子谈话》。我这一立论的主要文献依据是:1.中央军委是2月3日20时进抵叙永县石厢子村的,并在石厢子打土豪过除夕,2月4日(大年初一)“仍在石厢子不动”;2.留守中央苏区的政治局常委、中央分局书记、司令员项英,于2月4日深夜一时致电中央“立即讨论”给中央苏区的方针,“并盼于即日答复”,2月5日又以“分区”名义电催中央“立复”;3.在中央常委项英两次急电的催复下,中央立即于2月5日上午在石厢子召开常委会会议,随即以“中央书记处”名义致电项英、中区:“成立革命军事委员会中区分会,以项英、陈毅、贺昌及其他二人组织之,项为主席。”4.2月5日会议结束,“午饭后”周恩来找博古谈话成功,博古同意交权,博、洛实施交接;5.2月5日下午中央纵队行军75华里,于深夜23时半抵达水田寨花房子歇息;6.2月6日天亮又行军45华里抵达石坎子,2月7日抵大河滩,2月8日至10日张闻天主持扎西会议议事,通过遵义会议决议。以上可见,中央会议、博洛交接只有在2月5日石厢子村时间充裕的情况下才有可能进行;2月5日深夜11点半才到水田寨,第二天凌晨又行军,是不可能坐下来讨论电复项英、博洛交接这一重大事项的。至于周恩来找博古谈话的依据,是博古侄子秦福铨根据他父亲秦邦礼(博古胞弟)和潘汉年的回忆,在《博古和毛泽东及中华苏维埃共和国的领袖们》一书中透露的可信资料。

五、“九九电报”理念

长征途中,张国焘自恃有8万人马,拥兵自重,多次向中央伸手要权,反对中央北上方针,坚持南下。中央为顾全大局,作了多次让步,先后在两河口会议、芦花会议上任命张为军委副主席、红军总政委,张仍不满意,“到毛儿盖就反了”,挟左路军却步不前,从草地折返阿坝。中央于9月8日在牙弄以张闻天、毛泽东、周恩来等7人名义致电张国焘“改道北进”,张国焘仍置若罔闻,并于9月9日致“密电”于陈昌浩,令其“率右路军南下”。这一“密电”被参谋长叶剑英获得,飞跑到巴西告知毛泽东。毛用铅笔在卷烟纸上记了下来,就是后来(1937年3月)毛在延安中央政治局扩大会议说的“南下,彻底开展党内斗争。”张国焘的这份“密电”至今仍未在中央档案馆找到,但不能以此否定“密电”的存在。“密电”肯定是有的,但内容不是过去误传的“武力解决党中央”,而应以毛的历史记录为准。张国焘与党中央分手后,率四方面军主力南下游击,于10月5日在卓木碉成立了“临时中央”,自封“中央主席”。后兵至大小金川一带,在百丈关严重受挫。中央政治局于1936年1月作出了《关于张国焘成立“第二中央”的决定》,宣布他“自绝于党”。关于“密电”之说,石仲泉先生认为不宜“炒作”,“以后就讲‘九九电报’,不使用‘密电’之说”。对此,我甚表认同。

注释

[1]陈云:《关于红军长征和遵义会议情况的报告((1935年10月10日)》,《16卷 联共(布)、共产国际与中国苏维埃运动(1931~1937)》第752~第753页,中共党史出版社2007年9月第1版。

[2]陈云:《关于红军长征和遵义会议情况的报告((1935年10月10日)》,《16卷 联共(布)、共产国际与中国苏维埃运动(1931~1937)》第756页,中共党史出版社2007年9月第1版。

[3]《中共中央关于张国焘同志的错误的决定(俄界会议)(1935年9月12日于俄界)》,《红军长征·文献》(中国人民解放军历史资料丛书编审委员会)第684页,解放军出版社1995年5月第1版。

[4]《中共中央在延安清算张国焘路线的政治局扩大会议记录(选摘)(1937年3月30日)》,原件存中央档案馆。《清算张国焘错误的一次重要会议》,《兰台稿存》第303页。

微信扫一扫|长按识别,进入读者交流群

|

|

|

|

|

|

|

|