傅正:驳“民国时代大师辈出”这一谬论

不是所谓民国“大师”凭空创造出所谓“学术繁荣”,而是近代以来救亡图存、反对封建思想文化、争取民族独立的时代需要与传统文化现代转型的客观趋势孕育出一批新的学术文化成果。

在一些人眼里,民国时代“学术大师”辈出,是中国历史上“思想最自由”、“学术最繁荣”的“黄金时期”,甚至有个别文化名人发出“民国教育为什么如此成功”的“大哉问”。这一谬论在网络时代流传愈发广泛,时至今日,在搜索引擎输入“民国大师”,依然能找到各种吹捧民国文人“风骨”或民国文化教育“成就”的文章和视频。

“民国时代大师辈出”论从一开始就是中国台湾地区及欧美反华势力否定新中国文化成就的政治工具。他们吹捧的对象具有明显偏向性,积极为胡适、傅斯年、陈寅恪戴上大师桂冠,却绝对不会赞扬郭沫若一句,难道郭沫若的学术贡献不如这几位吗?非也。他们选择性地鼓吹“大师”,不是为了赞美真正的学术贡献和个人操守,而是通过片面摘取历史碎片、篡改歪曲历史真实,以达到其险恶的政治目的。他们往往预设“文化繁荣”与“政治干预”的二元对立,将胡适等人塑造为学术成就巨大、具备高尚情操风骨的“大师”,将民国美化为“教育发达、社会宽松、思想自由的黄金时代”,目的是要将新中国污蔑为“文化专制的黑暗时代”,以此否定中国共产党领导的新民主主义革命和新中国。

民国“大师”学术成就透视

近代中国在西方列强入侵下,逐步沦为半殖民地半封建社会。近代中国学者在学术方面取得的一定成果和存在的缺陷,总体来说都是这一社会性质在文教领域的反映。

中国传统学术在反帝反封建的历史任务和中西交通的时代背景下开始转型,经史子集“四部之学”的学术框架被打破,文理法商医农工“七科之学”尚未健全,存在大量学术空白亟待填补。如在传统积淀最深厚的文史学科,六经及其传注不再代表不可置疑的“圣人之道”,而是学术研究的对象和资料;人类社会遵循进化规律,上古三代不再被视为人类最理想最美好的时代,孔子的思想是春秋晚期的时代产物,孟子的思想是战国中期的时代产物,古人的言行事迹绝不可盲目套用于当代;传统经史子集之学拘泥于传世文献,近代则有考古资料、国外历史语言及社会科学理论可供援引利用。民国学者在引进西学、整理国故、发起白话文运动等方面确有开创性贡献,但应将其置于特定历史语境中溯源和评价。不是所谓民国“大师”凭空创造出所谓“学术繁荣”,而是救亡图存、反对封建思想文化、争取民族独立的时代需要与传统文化现代转型的客观趋势孕育出一批新的学术文化成果。

被称为“大师”的民国学者可以被视为近代学术文化转型的象征人物,但不代表他们有系统性学术产出和不可超越的学术成就。比如胡适以“证明的方法”、“扼要的手段”、“平等的眼光”、“系统的研究”写成《中国哲学史大纲》,打破经学传统而系统采用西方现代哲学的方法,具有反封建的进步意义,产生了重大影响。不过,且不说胡适一生都未能完成此书下半部,他也完全不理解中国传统思想学术演变的根本经济和阶级基础,信奉“实验主义的唯心论和多元论”,无从揭示思想学术发展的内在动力和规律,因而“对于中国古代的实际情形,几曾摸着了一些儿边际”。

民国学者身处半殖民地半封建社会,其学术研究带有浓厚的时代局限。其一,所谓民国“大师”的研究是高度精英化的,学术思想往往与社会实践脱节。受人吹捧的“大师”几乎全部集中在少数中心城市的学术教育机构中,与占中国人口绝大多数的劳动人民没有多少联系。美国进步记者安娜·路易斯·斯特朗曾评价胡适,“这位美国化的中国教授把对中国唯一的希望寄托在南京政府的三位老者身上(可能是指蔡元培、张静江和吴稚晖——引者注)。他们是无政府主义哲学家和学者,具有他认为赢得民众信任所必需的‘道德影响’……他只字不提消除农民的饥饿,或是被驱使过度的工人的要求,这是他不了解也无交往的社会”。胡适的情况绝非孤例,这些民国“大师”也许在感情和道义上会表现出对普通劳动群众的同情,但他们不理解劳动群众摆脱各式剥削的真实愿望,劳动群众对他们高度抽象的文化主张也毫无兴趣,两者的关系有如水和油——油浮于水,壁垒分明,几无交集。

其二,民国学术是高度半殖民地化的。从学科分布看,所谓“大师”集中在文史学科,自然科学、应用工程技术的学者人数很少,根本上是因为半殖民地半封建社会中资本主义工商业受到帝国主义和封建主义双重压迫,极度孱弱且不可能充分发展。当时中国极为有限的铁路、冶金、机械、能源矿产等重工业多掌握在帝国主义列强或官僚资本手中,本国相应学术研究和人才培养自然长期停滞。而在“大师辈出”的文史学科,研究范式和学术观点常常自觉不自觉地服务于西方中心主义叙事,半殖民地化甚至自我殖民现象触目惊心。

以蒋廷黻《中国近代史》为例,除肉麻吹捧蒋介石政权外,该书深受马士《中华帝国对外关系史》影响,继承其浓厚的西方中心论和文明等级论思维,把现代化等同于西方化,把西方化等同于机械化。蒋廷黻所谓“中国人能近代化吗”的追问,庶几可等同于“中国人能西洋化吗”、“中国人能机械化吗”。该书出版于1938年,全民族抗战已进入第二个年头,而蒋廷黻对形势的判断竟是:中国人仇视日本导致日本侵华,称“倘若这建设的中国是仇视日本的,必于建设未完成之先遭日本莫大的打击,这是显而易见的……在过渡的时期不能不万分努力以图避免中日的决裂”。民国时期的中国近代史研究虽然刚刚起步,但绝不缺少真知灼见。蒋著出版一年后,毛泽东同志在《中国革命和中国共产党》一文中正确指出近代中国半殖民地半封建的社会性质,指明近代中国社会的主要矛盾是帝国主义和中华民族的矛盾、封建主义和人民大众的矛盾,中国革命因而是对外推翻帝国主义压迫的民族革命和对内推翻封建地主压迫的民主革命。其后还有以马克思主义唯物史观为指导的范文澜名著《中国近代史》,深刻揭露近代以来帝国主义在“文明”外衣下的侵略罪行,赞颂以农民为主体的人民大众为反抗侵略压迫进行的可歌可泣的斗争,将批判锋芒指向国民党“攘外必先安内”的反动政策。充斥西方中心主义和避战妥协思想的作品,在今天被某些书商学人捧为“民国经典”、中国近代史的“开山之作”,其作者蒋廷黻被不加分析地捧为民国的“无双国士”,实在荒谬。

民国“教育发达”、“学术繁荣”?

今天某些人不顾事实地吹捧民国“大师”,其中包含着民国时期“教育发达、社会宽松”的潜台词,目的是否定马克思主义在文化领域的领导地位,否定近代以来以马克思主义为主流的文化道路。然而,民国“大师”或出自富贵豪霸之家,得自家学熏陶,或拥有欧美留学教育经历,罕有出自民国教育体系者。个别“大师”光鲜亮丽的背后,是当时绝大多数劳动人民无法接受现代教育的残酷现实和大多数学者缺乏正常学术研究条件的窘迫境况。

近代以来,科举制度和旧式书院教育遭到抛弃,新式学堂和现代大学体系逐步建立,但相对中国众多的人口而言,数量稀少、发展缓慢、城乡分布极不平衡。在半殖民地半封建社会条件下,占中国人口绝大多数的农民,既是帝国主义列强入侵、掠夺资源、倾销商品及其带来的长期战乱和社会动荡的最大受害者,也遭到经济上占支配地位的封建地主的剥削,处于饥寒交迫、动辄破产、基本生存都无法得到保证的悲惨境地。这样的经济地位反映到文化教育层面,就是集中于城市的新式教育、现代大学体系与他们基本没有关系。农民的文盲率居高不下。1927年,农村社会学家杨开道估计,“一百个农民里头,不过有五六个人能识字;至于受过普通教育的人,则不过一个二个罢了”。广东省立民众教育馆语文教育部主任黄裳综合1920—1933年中外学者及教育机构在河北、山东、山西、江淮、武汉周边和珠江三角洲等地的抽样调查,得出结论:平均文盲率为66.7%,其中失学学龄儿童占57.3%;男性平均文盲率为49.2%,女性高达92%;城市文盲率为49.4%,乡村则高达70%。可以看到,在全国文盲人口中学龄儿童比例畸高,反映民国基础教育情况持续恶化;女性文盲率畸高,反映男女受教育的严重不平等;农村文盲率过高,反映城乡差距巨大。民国时期绝大多数人口都被排除在基础教育之外,如此境况下的“大师辈出”有何值得吹捧之处?

当时的学者和教育工作者同样面临生存危机和极大的工作困难。今天某些人喜欢宣扬“民国教授一个月工资300大洋”,以证明民国尊重知识分子、重视教育。工资指标虽高,但钱是发不出来的,所谓“300大洋”或“400大洋”不过看上去诱人罢了。实际上,北洋时期绝大部分财政资源为封建军阀掌控,“教育为第一穷部,富有势力者,类唾弃不顾,每月廿五支发薪费,内、陆、海三部例领现金,以有军警关系也。他部署则搭发纸币,惟教育部不但无一毫现金,且积欠亦难望补发”,拖欠工资是家常便饭。1921年7月,中国共产党第一次全国代表大会在上海召开,李大钊同志未能出席的一个原因就是北洋政府因财政困难,停发北京八所高校教职员工薪金,而他是八所高校联合索薪委员会的负责人,正为教职员工的基本利益奔走。连薪金都无法保证,更不用谈校舍场馆、参考资料、实验仪器等学术研究和文化教育的基本条件了。

更值得一提的是民国时期文化教育经费的重要来源,同时也是列强文化侵略的重要手段——庚子退款。如美国共进行两次退款,一次始于清末,主要用于派遣中国学生赴美国留学,另一次始于1925年,表面宗旨是“促进中国教育及文化之事业”。两者的根本目的都在于培养亲美崇美的中国“精英”,为美国在华利益服务。所谓民国“大师”中有相当一部分即是由此留学美国、回国后在文化教育界身居高位者。

20世纪30年代,胡适与蒋梦麟、傅斯年等人掌控中华教育文化基金会,操作将第二笔美国庚子退款部分注入北京大学,虽一定程度上解决北大经费问题,但代价是学阀当道,但凡学术立场或治学理路有违所谓“大师”胡适、傅斯年者,皆被清除出局。如毛泽东同志讽刺,“参加八国联军打败中国,迫出庚子赔款,又用之于‘教育中国学生’,从事精神侵略,也算一项‘友谊’的表示”。列强之侵略渗透、本土教育之积贫积弱、“大师”之崇洋媚外及脱离群众、民国学术之半殖民地化,已形成恶性循环。

真正的文教繁荣

学者是人民群众的一分子,文教事业是社会与时代的产物。衡量文教繁荣与否的根本标准是人民群众的教育和精神文化资源是否科学、普惠、多样。大多数劳动群众不得温饱、国家依然处于半殖民地半封建社会深渊的民国时期,绝不可能存在真正的文教繁荣。

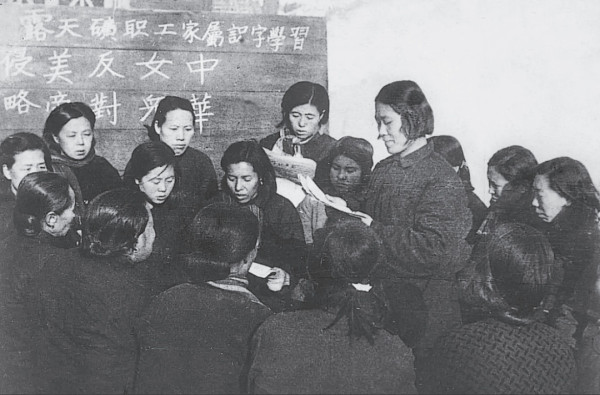

中国共产党人一贯强调文艺要为人民大众服务,一贯强调“实践—理论—再实践”的认识论飞跃过程。文化教育事业有且只有扎根人民群众,才能真正繁荣发达。抗战时期和解放战争时期,中国共产党在各根据地和解放区利用冬季农闲时期,组织农民开展“冬学”运动,识字读书、享受文教成果不再是“士”或精英的特权。1949年冬,参加“冬学”的农民人数达1200余万。随着新民主主义革命胜利和新中国成立,根本阻碍文教事业发展的封建势力和帝国主义势力被彻底铲除,文教事业的春天真正到来。针对旧中国男女受教育程度严重不平衡的特点,人民政府大力推动妇女扫盲教育,仅1950年4—7月,天津市便组织117个识字班,有学员4451人,妇女占比90%以上。至21世纪初,中国实现全国基本普及九年义务教育、基本扫除青壮年文盲的战略目标,全国成人文盲率降至9.08%,青壮年文盲率降至4%以下。

图为1950年某工矿企业家属的扫盲学习活动 本文作者/供图

高等教育层面,1953年,全国有高等学校181所,学生21万余人(包括研究生),比新中国成立前学生人数最多的年份1947年增加40%。1956年全国工资改革后,复旦大学等高校教授月平均工资为238元,副教授182元,讲师118元,虽从数字上看低于民国时期,但收入稳定,还另有住房分配、医疗保健、伙食补贴、子女入学等福利。学者和教育工作者能够无后顾之忧地积极投身新中国文化建设。

中国共产党人还逐步纠正民国“大师”学术半殖民地化的致命缺陷,清理“全盘西化”等极端论调。早在抗日战争期间,毛泽东同志就指出,五四新文化运动的一大功绩是揭穿统治阶级及其帮闲者们的老八股、老教条并与其展开斗争,但后来又产生了洋八股、洋教条。新中国成立前夕,他自豪宣布:“自从中国人学会了马克思列宁主义以后,中国人在精神上就由被动转入主动。从这时起,近代世界历史上那种看不起中国人,看不起中国文化的时代应当完结了。”民国学术的问题意识多停留在如何学习西方,如何在学习西方前提下对待自身文化传统,相应教育体制和学术研究模式多还是西方的“模仿者”。新中国的学术视野则逐步超越“传统—现代”的二元框架,走向“本土—全球”的宏阔主题,在价值取向上完成从“文化自救”到“文明互鉴”的跨越。

从学术生产方式来说,某些人吹捧“大师”,也是试图否定集体化、制度化的知识生产模式。现代学术研究需要长期稳定的社会环境和财政投入,需要工业化大生产与之配套。但“大师辈出”论的信奉者完全无视这些基本条件,好像只要“放任自流”,只要个体“天才卓越”,高质量学术成果就能自动出现。这不是在普及知识、追求进步,而是在宣扬迷信、鼓吹倒退。大千世界纷繁复杂,每个人的认识都有局限,各个学科专业的知识和视角也是有限的,现代学术研究需要团队合作、资源整合和各学科有机结合,而非个人英雄主义。民国“大师”的学术研究基本处在单打独斗状态,中国共产党推动建立的超越个人主义的集体式知识生产方式却被“大师情结”的吹鼓手污蔑为“平庸化”。也就是说,所谓的“民国大师热”不仅贬低新中国文教事业,更潜移默化地扭曲公众的科学常识素养。

最后,需要说明的是,本文批评的是网络上某些心怀政治目的、无视历史事实吹捧民国学者和民国文教发展状况的论调,而不是否认民国时期学者为反帝反封建的革命事业和中国文化现代转型所作的贡献。时代在发展、社会在进步,我们固然不能忘掉前人架桥铺路的功绩,不应以今律古、苛责古人,但也不能盲目地是古非今,陷入某些别有用心者编织的学术神话。哲学社会科学研究应以历史唯物主义为基本立场、观点和方法,破除对“大师”的偶像崇拜,转向对知识生产机制和社会功能的分析。唯有如此,才能识破“民国时代大师辈出”论的荒谬,摆脱对极少数文化幸存者的浪漫化想象,真正理解学术文化发展的辩证规律。

(作者单位:中国社会科学院哲学研究所)

微信扫一扫|长按识别,进入读者交流群

|

|

|

|

|

|

|

|