陈晋:邓力群同志关心党史文献工作的几件事

我在中央书记处研究室工作的时间不长,又是年轻人,重要的文字事务没有能力插手,组里的领导就转达了室主任邓力群同志讲的话,大意是:刚来的年轻同志,可以看看一些正在讨论的文稿,如果能够校出错别字,改动一两个标点符号或字词,就是了不起的贡献。我由此感受到在中央机关从事文字工作的分量,也明白没有扎实基础和严谨细致的作风,是做不好这件事的。

1987年秋的一天,我接到通知到勤政殿邓力群同志办公室。此前只是在全室会议上听他讲过话,这次见面,感觉他仍然是意气风发的样子,却也透着严肃。研究室要撤销了,他问我在研究室工作有什么体会,往后的工作打算。在大领导面前,年龄又相差40多岁,我回答得比较简单,连自己都不满意。他似乎没怎么在意,重点讲了一些工作方法,像是赠言,有两句话,给我触动很大。他说:在中央机关做文字工作,无非是有事干事,无事读书。意思是,事情来了,加班加点去做要习以为常,一有空档,抓紧学些业务知识也要习以为常。记得他还补充了一句,哪怕看点闲书,说不定哪天就用上了。不知道他是不是和研究室的其他年轻人都谈了话,我很感慨也很感谢他如此关心我们这些还没有入门的人。

我到中央文献研究室工作后,对“有事干事,无事读书”这两句大白话,体会很深,受用不小。我想,这大概是邓力群同志从自身经历中得出的颇为有用的经验之谈。十多年后,我收到他在线装书局出版的一册《又耳氏刻汉画》,方知他原本就有文意高古的雅好。这册印谱,以刀代笔,笔力沉雄,于方寸之间,把各种姿态的车马人物和鸟兽草木刻得古拙可爱,趣味横生,从中体会到邓力群同志知识、视野、才华乃至内心世界的另一面。

我们文献研究室的主要任务之一,是编辑和研究毛泽东、周恩来、刘少奇、朱德、任弼时、邓小平、陈云等老一辈党和国家领导人的文献,研究和宣传他们的思想生平。邓力群同志经历了不少党内的重大事件,和老一辈领导人有不少接触,他还长期担任中央党史工作领导小组副组长,晚年投入很大精力领导和主持中华人民共和国国史的研究。这样,文献室拍摄有关老一辈领导人或党史国史的一些文献片,少不了要采访他。每次采访,他都很重视,有一次他提出要我们先去谈一次,然后才正式接受采访。记得是1995年夏秋的一个下午,坐在他家的院子里,我们谈了很长时间。他头上戴着一顶新疆维吾尔族帽子,旁边有一个录音机,以备整理之用。

历次采访邓力群同志,请他谈得比较多的,有这样一些事情:1956年毛泽东听取34个部门汇报的来由,毛泽东发表《论十大关系》讲话后在党内领导层的反响,1956年刘少奇主持起草党的八大政治报告,1959年底至1960年初毛泽东组织读书小组读苏联《政治经济学教科书》(第三版下册),1961年毛泽东指导三个农村调查组和起草讨论《农村人民公社工作条例(草案)》(“六十条”),1962年七千人大会后的“西楼会议”,1975年根据邓小平领导整顿的精神主持撰写《论全党全国各项工作的总纲》,1977年邓小平不同意“两个凡是”,1979年中央召开的理论务虚会,1981年第二个历史决议的起草和讨论,等等。这些,都是邓力群同志亲历和熟悉的。他的回忆和讲述,胸有成竹,不紧不慢,有时拖点长音,很有现场感和感染力。在讲述事情的具体过程后,还常常谈几句他当时的体会感受,便于听者理解这些事情的要害所在。

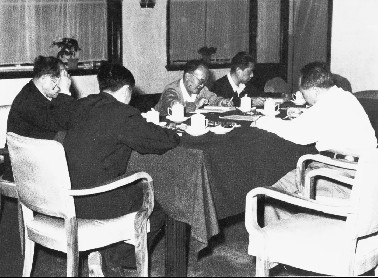

1959年底至1960年初,毛泽东组织读书小组读苏联《政治经济学教科书》(第三版下册)。图为(右起)毛泽东与邓力群、胡绳、陈伯达、田家英一起读书

1999年为庆祝新中国成立50周年,我们拍摄《新中国》那部文献片,采访他的时间最长,根据录音录像做的原原本本的记录稿有3.5万多字,但电视片里只能用几句话。我们觉得对不起邓力群同志,但他从来不在乎。尽管已是耄耋之年,但只要有利于回顾和总结党的历史经验,有利于研究和宣传党的优良传统,他都舍得花时间和精力。他心里清楚电视采访用不了几句话,但绝不简单应对,总是有问必答,尽量给我们讲得详细一些。这体现出尊重和敬畏历史的态度,把支持和关心党的文献工作,视为一种政治责任。一直到他晚年,我和朋友们去看他,尽管他视听都不行了,还一再叮嘱,党的文献工作很重要,一定要把老一辈领导人研究好。

大概是在2005年的一次采访中,邓力群同志讲到一件事:1954年,在广州小岛招待所对面一个水上凉亭内,毛泽东听取李富春汇报“一五”计划,在场的还有陈伯达、邓力群和国家计委综合计划局局长杨英杰三人。当时邓力群最年轻,39岁。听完汇报,毛泽东说:要把三峡工程列入计划,但按我们国家现在的物力、财力,又不能列入五年计划,只能列入长期计划。我是看不到了。接着,毛泽东指着邓力群说:将来建成时,你,邓力群,写一篇祭文告诉我。讲完这件事,邓力群同志又评论:毛主席对三峡工程确实一往情深,但又很实际,知道不是一两个五年计划就能做到的,是长远的建设。我们听后感到很新鲜,有“三峡大坝建成日,公祭无忘告乃翁”的意思,就整理了一个简短的访谈录,在中央文献研究室办的刊物《党的文献》上发表了。

邓力群同志对党的文献工作不仅关心,还有重要贡献。这不仅指他当年参与或主持起草的一些文稿,已成为研究党史和老一辈领导人的文献依据,也指他后来还直接整理编辑了一些重要文献。比如,他记录和整理的邓小平在第二个历史决议起草过程中的十多次谈话,其中有九篇经邓小平同意,编入了《邓小平文选》第二卷。还有,他记录和整理的毛泽东读苏联《政治经济学教科书》(第三版下册)的谈话,也成为党的重要文献。

此事说来话长。毛泽东从1959年底到1960年初,读《苏联社会主义经济问题》和苏联《政治经济学教科书》(第三版下册)时,有不少笔记和谈话,体现了他在探索社会主义建设道路过程中的一些重要思考。邓力群同志参加了毛泽东组织的读书小组,在杭州、广州集中阅读苏联《政治经济学教科书》(第三版下册),大家边读边谈。陈伯达、胡绳、田家英和邓力群四位读书小组成员作了一个分工,由邓力群同志专门记录毛泽东的谈话。读书活动结束不久,就根据原始记录整理过一个选本,经毛泽东同意,印送中央各部委领导。一时间,学习研究政治经济学在党内领导层蔚然成风。从那以后,邓力群同志又几次对他的记录稿作了系统整理,自述是“魂牵梦绕,30多年来没有放下”。1986年,邓力群同志把他的原始记录本和历次整理稿,交给了中央文献研究室保存,自己留下复印件。90年代初,《党的文献》发表了部分内容。

此后,邓力群同志仍然没有放下此事。1998年1月,他送我一本《毛泽东读社会主义政治经济学批注和谈话》上下两卷清样本,在扉页上用蓝色铅笔签了名,写了话。这是他整理编辑的最后一个本子,印上了毛泽东在原书上的图画批注,毛泽东的谈话则按原书段落顺序,排在原文后面,这就原原本本地、完整地反映了毛泽东阅读苏联《政治经济学教科书》(第三版下册)时表达的观点。这种非常专业的文献编辑和研究方法,需要投入很大的精力,花细致的功夫。其效果是,很真实地突出了毛泽东批注和谈话内容的文献价值、思想价值。中央文献研究室1999年编辑出版的《毛泽东文集》第八卷,有一篇2.5万字左右的《读苏联〈政治经济学教科书〉的谈话》(节选),就是根据邓力群同志的整理本辑录的。《毛泽东文集》出齐以后,中央文献研究室在人民大会堂开了一个出版座谈会。那天,邓力群同志也来了。

(作者系原中共中央文献研究室副主任,中共中央党史和文献研究院原院务委员,本文原载《炎黄春秋》2025年第7期,作者授权红色文化网发布。)

微信扫一扫|长按识别,进入读者交流群

|

|

|

|

|

|

|

|