以子试药,一颗“糖丸”挽救亿万中国儿童

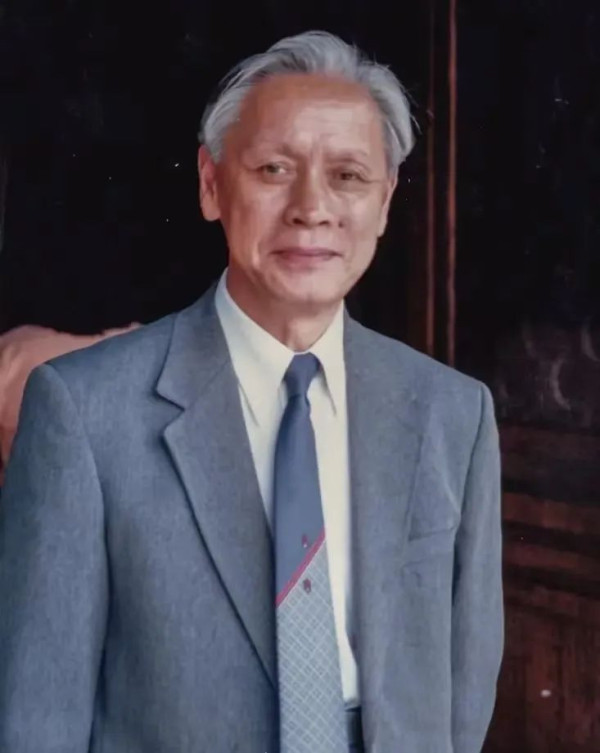

顾方舟(1926—2019),原籍浙江宁波,第三世界科学院院士,英国皇家内科学院(伦敦)院士,欧洲科学、艺术与人文学院院士,医学科学家、病毒学专家,中国医学科学院北京协和医学院原院长、一级教授,第七、八届全国政协委员。

顾方舟对脊髓灰质炎预防及控制的研究长达42年,是中国研发生产口服活疫苗的开拓者之一,被称为“中国脊髓灰质炎疫苗”之父。2019年1月2日,顾方舟因病在北京逝世,享年92岁。2019年9月17日,国家主席习近平签署主席令,授予顾方舟“人民科学家”国家荣誉称号。

顾方舟

01

从小立志学医

1926年6月,顾方舟在上海出生,在家排行老二,父母均是宁波人。父亲顾国光在海关工作,收入颇丰,但是顾方舟5岁那年,33岁的顾国光在一艘非洲来的货轮上做外勤时,不幸染上黑热病,撒手人寰,留下四个年幼的儿子。

顾方舟的母亲周瑶琴是小学教师,但一个人的收入不足以养活一家人。坚韧的顾母扛起了家庭的重任,她将孩子们寄养在洞桥镇前王后周村母亲家,毅然辞去薪水较低的教师职业,以32岁的年龄考入杭州广济产科专门学校,只身赴杭州学习刚刚兴起的现代助产技术。

母亲不在身边的日子是孤独痛苦的。有一次,学校要排演一场话剧,顾方舟非常兴奋地举手报名,但是那么多角色中,老师偏偏让他扮演乞丐。同学们都笑话他,笑话他没有爸爸,笑话他家里穷,就应该演乞丐……为了不让外婆伤心,懂事的顾方舟只好装作很喜欢演乞丐的样子,还让外婆把哥哥的旧袍子改成乞丐装。

1934年,周瑶琴于杭州广济产科专门学校毕业,带着顾方舟北上天津,在英租界挂牌开办助产医院,以接生为业,养活全家。租界里的日子很艰难,地痞滋事、流氓敲诈,警察还借保护之名行勒索之实。一次警察来勒索,恰巧被顾方舟看见。警察走后,看着顾方舟恐惧和愤怒的目光,周瑶琴叹了口气,摸着儿子的头说:“你要好好读书,要争气。长大了,你要当医生。当了医生,我们就不用求别人了,都是别人求你救治。”多年之后,顾方舟回忆起母亲这段经历时感慨地说:“我母亲受的苦,现在的我们很难想象出来。她当时是多么艰辛才把我们这些孩子拉扯大,真是常人所不能承受的。”

母亲以身作则、自强不息的精神和良好的文化素养对幼年的顾方舟兄弟几人产生了重要影响。顾母鼓励顾方舟长大要当一名医生的话像一粒种子,悄悄地埋在了顾方舟的心里。

1932年9月,6岁的顾方舟入读当时的私立陈氏翰香小学(如今的宁波市翰香小学)。1935年随母亲移居天津后,他先后就读于天津浙江小学、天津竞存小学、河北昌黎汇文中学、北京燕京大学附属中学、天津工商学院附属中学高中(现天津实验中学)。

顾方舟初中就读的昌黎汇文中学,不在英租界内,他每天都要拿着通行证出租界去上学,放学后再拿着通行证进租界。进出租界的关卡处有座岗楼,方方正正的,戒备森严,岗楼上挂着惨白的太阳旗,站岗的是荷枪实弹的日本兵。顾方舟和同学们第一次通过关卡时,几个日本兵端着枪走来,查完他们的通行证后竟要求他们向太阳旗鞠躬。顾方舟和同学们不愿这样做,日本兵就按住一个同学一顿拳打脚踢,使他倒在地上久久起不来。在课堂上也一样,除了学习以前的课程外,顾方舟和同学们还要被迫学习日语。那些封面上写着方正汉字的教科书,打开全是日语。要是日语学不好、背不出,日本人就会拿着宽宽的木板,叫班长过来打学生的手掌。这就是亡国奴的滋味!每每这时,立志学成报国的念头就在顾方舟的心中燃烧。

1944年,顾方舟以优异的成绩考取北京大学医学院医学系。1947年10月,在北京大学理学院张硕文同志的介绍下,顾方舟加入中国共产党。

1950年,即将毕业的北京大学医学院医学系6年制的医学生们探讨着未来的职业选择,成绩优异的顾方舟受到了大家的关注。

“小顾啊,你成绩那么好,以后毕业去哪里?”

“我劝你去当外科医生,你手很巧,条件又符合。”

“外科医生好,待遇高又受尊重……”

出人意料的是,顾方舟这个家境贫苦的年轻人并没有选择待遇更好的外科,而是选择了当时条件较差的苦差事——公共卫生专业。

原来,顾方舟同班的一个女生随老师去河北考察矿工的劳动卫生状况,回校后痛哭着讲述矿上的惨状:矿工的生活毫无保障,他们穿着麻袋,鞋破露趾,夜枕砖头,日不见天,有时被包工头打得流血露骨头,病死了就扔到万人坑里……女同学的这番话,让一旁的顾方舟默默立志:“我要做一名公共卫生学家,让更多的人远离疾病、拥抱健康。”

此时,中国的公共卫生事业刚刚起步。顾方舟遇到了同为宁波人、时任北京大学医学院公共卫生学科主任的严镜清先生。严镜清早年毕业于北平协和医学院,后赴美留学攻读公共卫生专业,归国后先后在协和、北医任教,成为知名的公共卫生专家,也是后来国内遗体捐献的发起人之一。深受严镜清教授影响,顾方舟将自己的发展方向定为公共卫生领域。

02

投身祖国公共卫生事业

大学毕业后,顾方舟来到大连卫生研究所,从事痢疾的研究工作。朝鲜战争爆发后,顾方舟被派往朝鲜战场,治疗患了痢疾的战士。可刚刚在前线战斗了一个月,顾方舟突然收到一封加急电报,上面只有四个字:“速回大连!”

原来,国家要选派顾方舟去苏联学习。因为在工作岗位上表现优异,顾方舟被选拔为中国30名医学代表之一,前往苏联医学科学院病毒研究所攻读研究生课程。

1951年夏,顾方舟坐上前往苏联的火车,开始了他的学习研究生活。在苏联,顾方舟一天学习十几个小时,常在天不亮就进入实验室,晚上干到十一二点才结束。为了看懂世界医学尖端文献,他努力克服语言障碍,仅靠几本简陋的参考书,就自学了俄语、英语、日语三种语言。四年的学习不可谓不苦,且不能回国,但性格开朗的顾方舟不忘求学报国的初心,在科研探索中苦中作乐,因此结交了不少苏联朋友。

1952 年,顾方舟(前排右一)与苏联医学科学院病毒研究所的研究生同学合影

顾方舟的导师是苏联著名的脑炎病毒专家列夫科维奇教授。1955年夏,顾方舟凭借优秀论文《日本脑炎的发病机理和免疫机理》,取得了苏联医学科学院副博士学位,结束了在苏联的学习生活,回到了朝思暮想的祖国。

也正是在这个时候,小儿麻痹症在中国集中爆发。当时,江苏南通共收到1680例临床报告,其中466人死亡,患者大多是0—7岁的儿童。感染这种病后,最终会导致肢体残疾甚至死亡。这种可怕的传染性疾病就是脊髓灰质炎,俗称“小儿麻痹症”,但当时的中国医学界对此病还一无所知。

有一天,一位家长找到顾方舟,说自己的孩子因患脊髓灰质炎瘫痪了。他说:“顾大夫,求你把我的孩子治好吧,他以后还得走路、参加国家建设呢!”顾方舟说:“同志,抱歉,我们对这个病还没有治愈的办法。唯一可行的方法是到医院去整形、矫正,恢复部分的功能,要让他完全恢复到正常不可能。”那位家长听后,眼神立马黯淡下来,瘫坐在走廊的长椅上。后来打扫卫生的工作人员告诉顾方舟,那个家长直到很晚才走。家长的失望和无助深深地刺痛了顾方舟的心。

顾方舟曾在口述史中回忆:

那个时候正好有一位苏联专家,应中国人民解放军军事医学科学院的邀请,到军事医学科学院来办班,教病毒学。这位苏联病毒学教授叫索柯洛夫(Cokolob),是被苏联卫生部、保健部派到这里的。他点名指定我,说要顾方舟来帮他这个忙。因为我在莫斯科苏联医学科学院病毒研究所做过研究生,我们俩认识。他到中国以后,不会说中文,找别人当翻译的话,专业上有点跟不上,翻译不懂专业,所以让我去。这样,我就被借调到解放军军事医学科学院去工作,那时候解放军军事医学科学院还在上海,不在北京。我说叫我去行,我得争取把我实验室的几个人一块带到上海,因为要开展工作得要有人做,解放军军事医学科学院可以给他和我配备助手。

后来我就说,我实验室有几个人跟我一块都借调吧。我在被调到解放军军事医学科学院以前,曾经做过脊灰病毒学流行病学的工作。因为我有这样一个研究工作的经历,所以这位苏联专家也更关心脊灰的问题。这样,我就跟脊灰打上交道了。其实这些病毒的疾病,一般的规律都是相通的,不会说就知道乙型脑炎,不知道脊髓灰质炎和其他的病毒病。后来,我们小组在国内第一次证明了上海的一次脊灰流行确实是由脊灰病毒引起的,(作出这种判断)不仅仅是因为腿瘫痪不能走路了、临床症状非常符合脊灰,从病原上也证明了这是脊灰病毒。

1957年,31岁的顾方舟临危受命,开始了脊髓灰质炎的研究工作。

“我临从北京到上海出发以前,当时卫生部的崔义田副部长找我谈了一次话,谈话挺严肃的。当时咱们年轻,没见过大部长。我说,崔部长,您的意思是让我一辈子搞这个事儿?他说对,让你一辈子搞这个,要解决脊髓灰质炎的问题。我说好,领导既然交给我这个任务,我就努力干。所以我是带着使命到的上海。当时我们中国科学研究的环境很不怎么样,做研究工作很困难,什么条件都要自己去创造。”晚年,顾方舟回忆道。

脊髓灰质炎疫苗的研发工作开始后,其间内容非常枯燥,是个周而复始的过程。有时候,顾方舟和同事们摇着试管就睡着了,支撑他们一次次提起精神的是实验室墙上的一句话:为了祖国的花朵。

就在这一年,顾方舟调查了国内几个地区脊髓灰质炎患者的粪便标本,从北京、上海、天津、青岛等12地患者的粪便中分离出脊髓灰质炎病毒并成功定型,发表了论文《上海市脊髓灰质炎病毒的分离与定型》。这项研究是我国首次用猴肾组织培养技术分离出病毒,并用病原学和血清学的方法证明了I型为主的脊髓灰质炎病毒的流行。以此研究为标志,顾方舟打响了攻克脊髓灰质炎的第一战。

03

苦苦求索,研制适合中国国情的疫苗

1959年3月,卫生部派顾方舟等四人到苏联考察脊灰疫苗。考察期间,一场关于两种脊髓灰质炎疫苗的争论在学术会议上展开:一种是美国研制出的死病毒疫苗,另一种是美苏联合研制出的减毒活病毒疫苗。

一个重大的抉择摆在了顾方舟面前:中国是选择死疫苗技术路线,还是选择活疫苗技术路线?两种疫苗相比较,死疫苗安全,但是低效且价格昂贵,1人份的成本相当于100份活疫苗的成本。而活疫苗虽然便宜高效,但是安全性存在疑问。活疫苗的另一作用是随粪便排出后,可以使减毒病毒存在于环境中,人体接触后会形成人群免疫屏障。

1959 年,卫生部派去苏联考察的小组与苏方人员合影。后排左一为顾方舟

根据我国当时的疫情和社会经济发展状况,顾方舟判断中国走活疫苗的技术路线才现实可行,才能够实现广泛接种和人群免疫。而他打听到,有活疫苗的正是他留苏期间的导师。导师二话没说,就将活疫苗赠送了一些给他。拿到疫苗的顾方舟,立刻启程回国。在回国的火车上,他一直紧抱着行李箱,生怕稍有颠簸将里面的玻璃容器弄碎。因为他深知,行李箱里承载的是中国千万家庭的希望!

顾方舟回国后,立即给卫生部写信坦陈了自己的建议。

顾方舟作出这样的决定并不容易,需要有强烈的科学勇气和社会担当,因为选择活疫苗有不确定风险。1959年10月,经卫生部批准,由顾方舟担任组长的脊髓灰质炎活疫苗研究协作组成立。为了进行自主疫苗研制,顾方舟团队来到昆明,着手建立猿猴实验站。

到达昆明后,没水、没电、没房子、没有托儿所、没有学校……但顾方舟告诉妻子李以莞,他打算在昆明扎下去,为这个事业干一辈子。当时也在病毒研究所工作的妻子只回答了一个字:“行!”

在疫苗研制期间,曾发生过一段顾方舟与时任国务院总理周恩来的有趣对话。1960年春,周恩来总理在去缅甸访问途中,路过昆明。在时任云南省省长刘明辉、时任外交部部长助理乔冠华陪同下,他来到疫苗生产基地。顾方舟当时对正在视察的总理说:“周总理,我们的疫苗如果生产出来,给全国7岁以下的孩子服用,就可以消灭掉脊髓灰质炎!”周恩来听了,直起了身子,认真地问道:“是吗?”“是的!”顾方舟拍着胸脯道:“我们有信心!”周恩来开心地笑了,打趣道:“这么一来,你们不就失业了吗?”顾方舟也被总理的情绪带动起来,他紧张的心情放松下来,说道:“不会呀!这个病消灭了,我们还要研究别的病呀!”周总理拍了拍他的肩膀,赞许道:“好!要有这个志气!”

周恩来视察昆明中国医学科学院医学生物学研究所时,顾方舟向总理汇报脊髓灰质炎疫苗的生产情况

04

以子试药,为亿万孩子不再受病痛折磨

顾方舟制订了两步研究计划:动物试验和临床试验。经过一番波折,动物试验通过,进入了临床试验阶段。按照顾方舟设计的方案,临床试验分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ三期。Ⅰ期临床试验主要观察疫苗对人体是否安全、有无副作用,只需少数人受试。

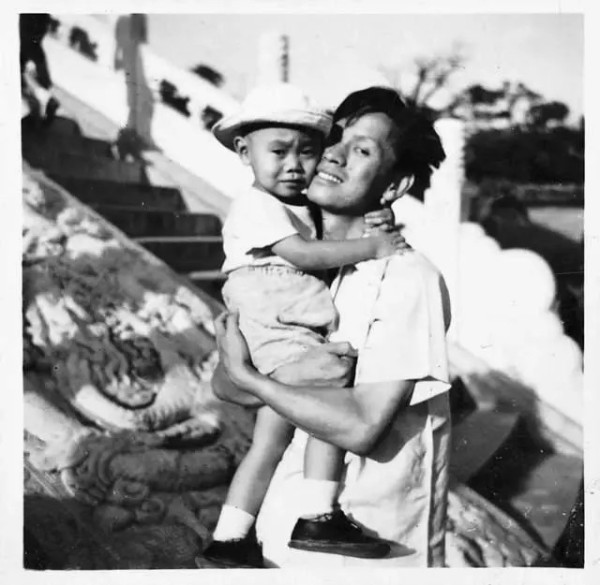

顾方舟决定自己先试用疫苗。冒着瘫痪的危险,他喝下了一小瓶疫苗溶液。一周过去后,他的生命体征平稳,并没有出现任何异常。然而,他的眉头锁得更紧了。因为他面临着一个自己一直担忧的问题——成人本身大多就对脊灰病毒有免疫力,必须证明这疫苗对小孩安全才行。那么,找谁的孩子试验呢?又有谁愿意把孩子留给顾方舟做试验呢?望着已经进展至此的科研,顾方舟咬了咬牙,毅然作出了一个惊人的决定:拿自己刚满月的儿子小东做试验!

儿子刚刚满月,这样一个鲜活的生命,让家中充满了活力和希望。如今,要拿儿子做试验,妻子要是知道了,不知会发多大的火?!想到这里,顾方舟决定偷偷给孩子服用疫苗。但纸里包不住火,妻子还是知道了儿子被丈夫拿去做试验的消息。她“质问”顾方舟这是不是真的,顾方舟只好小心地承认了。但让他欣慰和感动的是,妻子不但没有怪罪他,还宽慰他儿子一定会平安无事的。同事们被顾方舟的做法感动,也纷纷效仿他,给自己的孩子服下了疫苗。

顾方舟与儿子(图片来自网络)

测试期慢慢过去了,面对着孩子们依然灿烂的笑脸,顾方舟和同事们喜极而泣、相拥庆祝:疫苗是安全的!努力没白费,疫苗是安全的!

Ⅱ期临床试验是安全性和药效的初步评价。1960年,在成立了专门机构、制订了研究方案后,2000人份的疫苗在北京投放,结果表明,疫苗安全有效。

Ⅲ期临床试验,是对疫苗的最终大考:流行病学检测。顾方舟将受测人群从2000人一下子扩大到450万人,在北京、天津、上海、青岛、沈阳等大城市展开了试验。一年来的密切监测发现,各城市脊灰发病率明显降低,与1959年相比降低1—12倍,未服疫苗组发病率比服疫苗组高7.2—20倍。三期临床试验的圆满成功,已充分证明顾方舟他们研究的疫苗可以投入生产、给全国儿童服用了。

在顾方舟的脊髓灰质炎免疫策略中,全中国的孩子一个也不能少。疫苗口服率要达到95%才能形成免疫屏障,这意味着,远在青藏高原、西北大漠、西南深山中的孩子无一例外都要服用疫苗,稍有疏漏,病毒就有可能重新开始传染。

05

“我一生只做了一件事,就是做了一颗小小的糖丸”

脊灰活疫苗研制成功后,很快遏制住了疫情蔓延的态势,接下来面临的是疫苗生产问题。中国医学科学院在云南昆明筹建了医学生物学研究所,作为脊灰疫苗生产基地。顾方舟再次受命,总体负责疫苗的生产。于是,1964年,在顾方舟的带领下,他们一家四口从北京出发,坐火车到贵阳再转坐汽车到达昆明,从此开始了长达7年的艰苦生活。

研究所选址在离昆明市区好几十公里的玉案山花红洞。当年这里一片荒芜,建房子的地基需要顾方舟和同事自己平,做饭的炉灶需要自己搭,饭吃不饱,大家就忍着饥饿继续干。三年困难时期,很多项目都下马了。当时的中国医学科学院副院长沈其震给顾方舟打电话问:“顾方舟,你要说老实话,到底能不能干?干不干得了?”顾方舟坚定地答道:“沈院长,困难是有的,但这些困难是可以克服的。我们这些人在这儿一定干出成绩来给您汇报。”

最早成功生产的脊灰疫苗是液体的,服用不方便且需要冷藏保存。但当时中国还没有冷链运输,这就限制了疫苗在中小城市、农村及偏远地区的推广。可是要消灭脊灰,就得在所有儿童中推广计划免疫。带着这样的问题,顾方舟和研究团队一起在1962年成功改进剂型。

有一天,下班回到家中的顾方舟仍在思考着免疫策略问题。儿子看着他,他顺手拿起桌上的糖果,在儿子面前晃了晃,儿子就伸出小手来抓,急迫的样子让他一下子有了灵感。“为什么不能把疫苗做成糖丸呢?”这一念头涌上顾方舟的心头。自此,顾方舟开始了疫苗糖丸的研究。

经过一年多的研究测试,脊髓灰质炎糖丸疫苗研制成功了。糖丸疫苗在保存了活疫苗病毒效力的前提下,延长了保存期——常温下能存放多日。

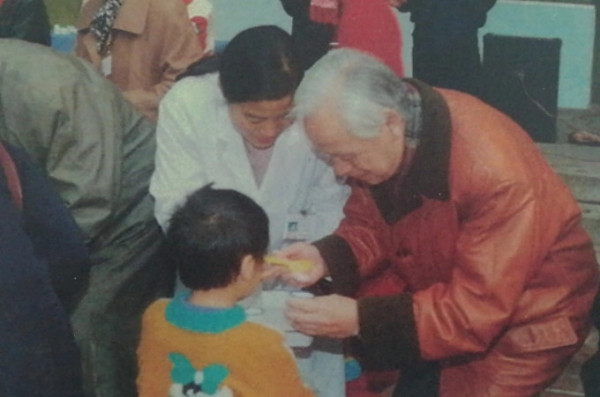

1999 年,顾方舟(右一)与世界卫生组织专家在广西督导消灭脊灰工作,给小儿喂服糖丸

此后,顾方舟继续从事着脊髓灰质炎的研究。到1985年,他和团队成功研制出三价糖丸疫苗,将Ⅰ型、Ⅱ型和Ⅲ型脊髓灰质炎减毒珠整合在一起,简化了免疫秩序,减少了接种次数,提高了儿童免疫覆盖面和有效接种率。

糖丸疫苗的推广,让脊髓灰质炎的年平均发病率从1949年的4.06/10万,下降到1993年的0.046/10万,使数以万计的儿童免于残疾。自1994年9月在湖北襄阳县发现最后一例患者后,此后没有发现由本土野病毒引起的脊髓灰质炎病例。顾方舟也因此被孩子们亲切地称为“糖丸爷爷”。

2000年,“中国消灭脊髓灰质炎证实报告签字仪式”在北京举行,已经74岁的顾方舟作为代表,签下了自己的名字。当年10月,中国本土脊灰野病毒的传播已被阻断,成为无脊灰国家。

2000 年,“中国消灭脊髓灰质炎证实报告签字仪式” 在北京举行,前排左四为顾方舟

在一次接受媒体采访时,晚年的顾方舟面对镜头一度哽咽,“我一生只做了一件事,就是做了一颗小小的糖丸”。这是顾方舟最朴素的话语,也是最真挚、最伟大的心声。

2019年9月29日,顾方舟被授予“人民科学家”国家荣誉称号。颁奖辞这样写道:“舍己幼,为人之幼,这不是残酷,是医者大仁。为一大事来,成一大事去。功业凝成糖丸一粒,是治病灵丹,更是拳拳赤子心。你就是一座方舟,载着新中国的孩子渡过病毒的劫难。”

妻子李以莞替顾方舟接过了沉甸甸的“人民科学家”国家荣誉称号的奖章与证书,深有感触地说:“人民科学家,这里的‘人民’两个字寓意真好,他一辈子心里想的就是要为国、为民做点有意义的事情,要是知道了这个称号一定会感到宽慰。”

本文选自《纵横》2025年第3期,作者系中国作家协会会员、中国人民解放军总医院原工作人员、党史军史研究学者。文中图片由作者提供。

微信扫一扫|长按识别,进入读者交流群

|

|

|

|

|

|

|

|