福特基金会在华20年:一场披着“学术慈善”外衣的“颜革”

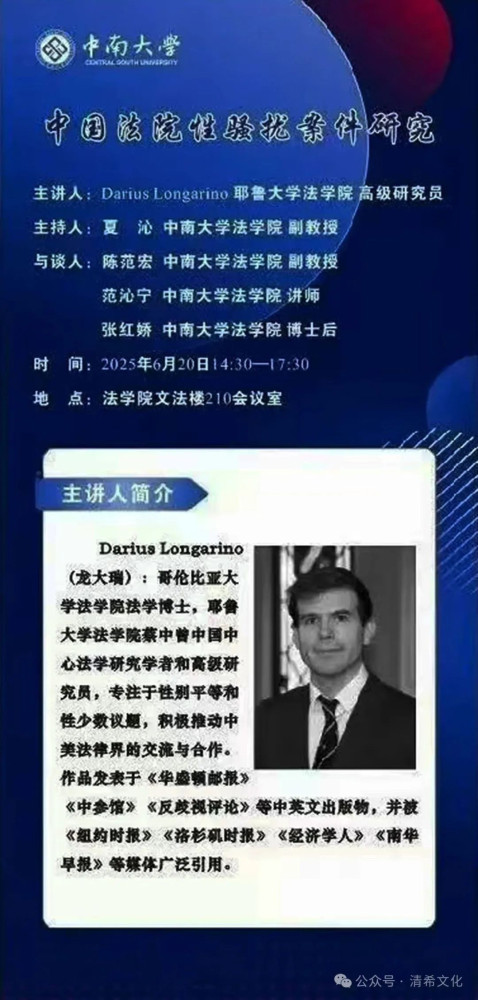

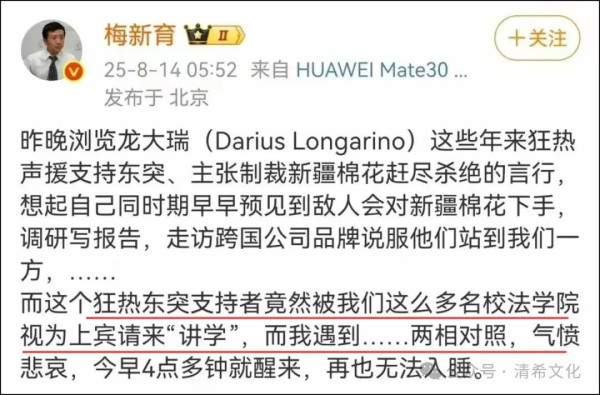

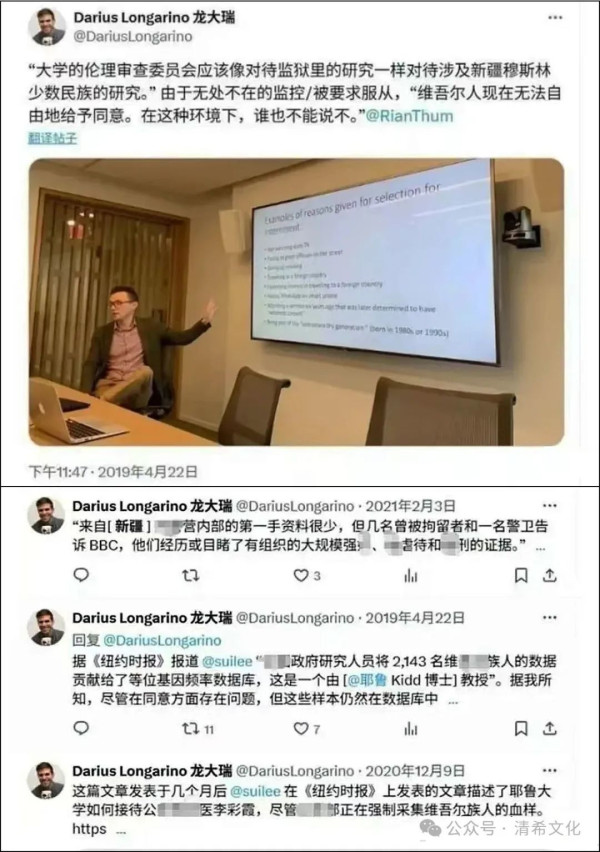

2025年6月,中南大学的校园里,一场由福特基金会长期资助、耶鲁大学反华教授主讲的讲座如期举行。台下坐满的,是法学院最优秀的学生;讲台上,教授抛出的“普世价值”案例,正试图替换掉他们课本里“中国式法治”的叙事。

6月30日至7月8日,中国政法大学第十五届人权暑期班举办,邀请龙大瑞做了以“法院如何处理性骚扰诉讼”为题的报告。

这并非孤立事件。从武大法学院的“性别与法律”项目,到北师大儿童性教育课题组的“西方性少数理论”植入;从中南大学的学术讲座,到中央党校的"国际合作"项目……

近二十年来,美国福特基金会以“学术资助”“性别平等”“法治进步”为切口,像一根隐形的导管,将西方法治理念、激进性别理论和意识形态渗透,源源不断地输入中国法律界、教育界的“毛细血管”。

更令人警醒的是,这场渗透早已超越单纯的学术交流:当法学院学生开始用“马伯里诉麦迪逊案”否定“枫桥经验”,当法官在判决中援引“美国联邦最高法院判例”质疑本土伦理,当司法考试培训机构的教材里“英美法系”的比重超过“中国特色社会主义法治理论”……

我们终于看清:福特基金会的美元,买的不是“学术合作”,而是中国法律界的“话语权”;他们不是在做慈善,而是在打一场“低成本、高收益”的意识形态战争。

(一) “慈善”面具下的战略工具

福特基金会的"学术殖民"史

要理解福特基金会在华操作的底层逻辑,必须先撕开它的“非营利组织”面具。

成立于1936年的福特基金会,表面是全球最大的私人慈善机构之一,资产规模超百亿美元,业务覆盖教育、医疗、环保等领域。

但在美国外交界,它还有一个更隐秘的身份——“中情局的白手套”。

冷战期间,福特基金会与中情局的合作堪称“经典案例”。

20世纪50年代,基金会向苏联高校、智库投入数亿美元,资助“持不同政见者”研究“新自由主义”,推动苏联经济体制“向西方靠拢”;

20世纪70年代,它通过“文化自由大会”在全球传播西方价值观,直接服务于美国的“和平演变”战略。

美国学者威廉·布卢姆在《美国的输出民主》一书中披露:“福特基金会的资助清单,就是中情局的非军事干预路线图。”

进入21世纪,随着中国崛起成为最大变量,福特基金会的“战略重心”逐渐转向中国。

据其官网公开数据,2000年至2024年,基金会在中国投入超15亿美元,其中60%以上流向“法学”“性别研究”“公共政策”领域。

这些资金并非随机分配,而是精准锁定三大目标:

1. 渗透法学教育体系,重构中国法理根基

2003年,福特基金会启动“中国法治发展项目”,首批合作对象包括北大、清华、武大、中南大学等顶尖法学院。

项目名义上是“支持司法改革”,但实际操作中,基金会通过“教材编写指导”“课程评估体系设计”“访问学者计划”等手段,系统植入西方法治理念。

例如,某985高校法学院在福特资助下,将“权利本位论”(强调个人权利高于集体利益)列为民法学核心理论,而将“集体主义法治观”(强调个人权利与社会责任统一)边缘化为“传统理论”;

另一所政法大学的“法律英语”课程,70%的案例来自美国联邦法院判例,中国最高法指导性案例仅占5%。

2. 培养“亲西方法律精英”,实现话语权转移

福特基金会的资助策略有一条核心逻辑:“资助精英,影响群体”。

他们通过“富布莱特学者计划”“青年法学家资助项目”等,重点扶持一批有留学背景、熟悉西方学术话语的法学教授。

这些教授毕业后,或进入最高人民法院、司法部等决策部门,或成为法学院院长、学科带头人,最终掌控法律教育、司法政策制定的话语权。

以某东部985高校法学院为例,近十年该院院长、副院长中,7人曾在福特基金会资助下赴哈佛、耶鲁访学;民法学、刑法学等核心课程的主讲教师中,40%有"福特项目"研究经历。

这些"精英"在课堂上公开表示:“中国民法典编纂应参考《德国民法典》的结构”“英美法系的判例法更符合现代法治需求”;在政策建议中,他们推动“引进美国陪审团制度”“修改亲属法以适应多元家庭模式”等与国情脱节的方案。

3. 布局敏感领域,动摇社会治理根基

除了法学,福特基金会的资金还重点流向“性别研究”“少数民族文化”等敏感领域。

2009年,福特资助武汉大学成立“性别与法律研究中心”,该项目负责人在公开演讲中称:“中国传统家庭伦理是性别压迫的根源”;

2015年,基金会向北京师范大学“儿童性教育课题组”拨款200万美元,要求其“将西方性少数理论纳入中小学教材”;

2020年,某民族大学“少数民族权益保障”项目获得福特300万美元资助,研究方向被质疑“刻意放大民族矛盾”。

这些操作的目的很明确:通过解构中国传统家庭伦理、消解民族文化认同、否定中国特色社会主义法治理论,最终动摇中国社会的价值根基。

正如一位参与过福特项目评审的学者所言:“他们的钱不是用来做研究的,是用来‘种疫苗’的——在年轻人脑海里植入西方的‘法治抗体’,让他们长大后自动排斥中国的制度。”

(二)从课堂到法庭

西方法治叙事的“系统性植入”

2023年,武汉大学图书馆发生一起引发全网关注的“诬告案”:一名男生因被指控“偷拍”被警方带走调查,最终因证据不足无罪释放。

但令舆论哗然的是,受福特基金会资助的“武汉大学女权协会”竟联合数十名学生在法院门口拉横幅,要求“严惩性侵嫌疑人”,甚至暗示“司法机关枉法裁判”。

这起事件的荒诞性,暴露了福特基金会渗透的深层后果——当法律从业者的思维方式和价值判断被西方理论重塑,中国司法的独立性和本土性将被彻底架空。

1. 教材“去中国化”:用西方叙事替换本土法理

法学院的核心是教材,而福特基金会的渗透首先从教材编写开始。

以民法学教材为例,传统中国民法强调“伦理性”(如对家庭关系的保护)、“实践性”(如结合基层司法案例),但福特资助的“教材现代化项目”要求“与国际接轨”。

某参与编写的高校教师透露:“基金会专家明确说,要把‘物权法定原则’解释为‘保护私有财产自由’,把‘婚姻自由’等同于‘无过错离婚自由’,甚至要求删除‘公序良俗’条款中的‘家庭美德’内容。”

更隐蔽的是法理学教材的“西方中心主义”改写。某211高校法理学教材在福特资助下,将“法的历史类型”章节中的“中华法系”内容从40页压缩至5页,重点突出“罗马法—日耳曼法—英美法—大陆法”的“主流脉络”;

在“法治理论”部分,将“中国特色社会主义法治道路”描述为“借鉴西方法治经验的本土实践”,而非“独立的法律文明形态”。

2. 课程“西方化”:用洋案例否定本土实践

课堂是意识形态传播的主阵地。福特资助的“案例教学改革”项目中,教师被要求“每节课至少引用2个西方判例”。

某政法大学民事诉讼法课程的PPT显示,讲解“证据规则”时,主讲人用了美国“辛普森案”的全套分析框架,却对中国“聂树斌案”“呼格吉勒图案”的纠错机制只字不提;

讲解“律师辩护权”时,重点分析美国“米兰达规则”,却忽略中国“值班律师制度”对弱势群体的保护创新。

这种教学方式直接导致学生形成“西方案例=先进法治”的认知偏差。

一位法学院毕业生在实习日记中写道:“带教法官讨论案件时,总有人搬出美国联邦法院的判例说‘你看人家怎么判的’。有次我提到最高法的指导案例,居然被笑‘太本土化,不够国际化’。”

3. 评价体系“西化”:用西方标准否定本土价值

课程评估是指挥棒。福特基金会通过“法学教育质量评估项目”,将“引用西方法学文献数量”“学生赴西方留学比例”“采用西方教材覆盖率”纳入评估指标。

某地方高校为了通过评估,强制要求教师在论文中“至少引用5篇英文文献”,否则不予评职称;某法学院将“LLM(法学硕士)留学率”与学院经费挂钩,导致学生为了“镀金”纷纷申请美国法学院,而本土法学教育被视为“没前途”。

这种评价体系的异化,最终导致法律界出现“劣币驱逐良币”的现象:真正研究中国问题、熟悉本土实践的学者被打压,而擅长“翻译西方法学著作”“复制西方理论”的“学术翻译官”获得资源倾斜。

正如一位老法学家痛心疾首:“现在的法学界,会背《法国民法典》条款的比会解《民法典》本土案例的吃香,能说一口流利英语的比能读懂基层判决书的受重视——我们的法治教育,到底在培养‘中国的法律人’,还是‘西方法律的传声筒’?”

(三)“精英俘获”与“学术殖民”

法律话语权的悄然转移

2022年,某985高校法学院“青年学者论坛”上,一位刚从哈佛大学访学归来的副教授语出惊人:“中国的‘枫桥经验’不过是‘人治’的变种,真正的矛盾化解应该学习美国‘社区调解制度’。”台下掌声雷动,而台下就座的基层法院法官面面相觑——他们刚刚用“枫桥经验”化解了一起持续十年的邻里纠纷,却被这位“海归精英”贬得一文不值。

这幕场景,是福特基金会“精英俘获”战略的典型缩影:通过资助、留学、学术荣誉等手段,将一批有潜力的法律精英“西方化”,再让他们以“权威”身份回到中国,主导法律教育和司法政策的方向。

1. “学术镀金”产业链:从“访问学者”到“双重忠诚”

福特基金会的“人才培养计划”堪称一条精密的“学术镀金”流水线。其操作模式通常是:

第一步:早期筛选。在高校法学院中挑选“有潜力”的青年教师(通常要求“英语好”“有留学意愿”“家庭背景简单”),提供“访问学者”资助(年均5万-10万美元),送其赴哈佛、耶鲁、哥伦比亚等顶尖法学院学习。

第二步:价值塑造。在美期间,这些学者会被安排参加基金会赞助的“法治研讨会”,接触“新自由主义法学”“批判法学”等西方理论,同时与中情局资助的“学术顾问”(表面是大学教授,实际是中情局线人)建立联系。

第三步:回国渗透。学成归来的学者会被优先推荐为“学科带头人”“项目负责人”,获得国家级、省部级课题,进而掌控教材编写、课程设置、职称评审等核心权力。

某曾参与该项目的学者向笔者透露:“在哈佛法学院,我们的‘指导教授’会暗示我们:中国的法治建设需要借鉴西方的经验,但更重要的是理解西方的‘法治精神’。还有‘学术顾问’私下说:‘你们回国后,要成为连接中西方法治的桥梁——当然,这座桥的方向,得由我们来定。’”

2. “旋转门”机制:从高校到司法的“价值传递”

福特基金会的渗透不仅限于高校,更通过“旋转门”机制向司法系统和政策制定部门延伸。

例如,某参与福特“司法改革项目”的教授,后来进入最高人民法院研究室,参与起草“民事诉讼程序繁简分流改革方案”,他在方案中提出的“扩大独任制适用范围”“简化小额诉讼程序”等建议,被认为“过度借鉴美国简易程序”,可能削弱对中小投资者的保护;

另一位曾获福特资助的法学博士,毕业后进入司法部立法二局,主导起草某领域行政法规时,多次提出“要与国际规则接轨”,要求删除“符合中国国情”的表述。

更值得警惕的是,这些“旋转门”精英往往掌握着“政策解释权”。在某次司法解释研讨会上,一位有福特项目背景的学者公开反对“保留中国传统调解制度”,理由是:“调解制度不符合‘程序正义’的现代法治要求,应该让位于司法裁判。”而他的观点,最终被写入司法解释草案。

3. 学术圈“西方中心主义”:从“学术权威”到“价值霸权”

福特基金会的资助还催生了一个特殊的“学术圈子”:在这个圈子里,发表英文论文、参加国际会议、引用西方文献是“学术能力”的标志;

而研究中国本土问题、使用本土案例、提出中国理论则被视为“视野狭窄”“缺乏创新”。

这种“西方中心主义”的学术评价标准,导致中国法学研究出现严重的“失语症”。

以“人格权”研究为例,中国拥有世界上最丰富的“人格权保护”实践(如人格权侵害禁令、个人信息保护),但相关学术论文中,超过70%的内容是对《德国民法典》《欧盟一般数据保护条例》的分析,仅有不到10%的案例来自中国司法实践。

一位不愿具名的法学教授直言:“现在的法学界,如果你不用‘哈特的权利分析理论’,不用‘德沃金的整全法思想’,不用‘卡多佐的司法过程理论’,你的论文连核心期刊都发不出来。而这些理论,本质上都是西方社会特定历史阶段的产物,根本不适合中国的国情。”

(四)教育主权的系统性侵蚀

2008年,福特基金会向中央党校捐赠43.2万美元,用于“中国特色社会主义法治理论国际比较研究”。

这一消息曾引发广泛争议:作为中国共产党培训党员领导干部的核心机构,党校为何要接受西方NGO的资助?

答案藏在福特基金会的资助清单里。近二十年来,福特的资金不仅流向顶尖高校,更逐渐下沉到地方普通院校、职业院校,甚至渗透至党校、团校等意识形态核心阵地。

其资助领域高度集中于三大方向:法学(尤其是“法治理论”)、性别研究(尤其是“性别平等政策”)、少数民族文化(尤其是“多元文化认同”)。

1. 法学:从“学术研究”到“意识形态战场”

党校是中国共产党传播法治理论、培养法治干部的主阵地。福特基金会资助党校的“法治理论国际比较研究”,名为“比较”,实则试图用西方法治理念“改造”中国特色法治理论。

某党校法学部教师透露:“基金会专家在研讨会上提出,‘中国特色社会主义法治道路’应该增加‘对西方法治经验的批判性吸收’,甚至建议将‘权力制约’‘司法独立’等内容作为重点讲解。他们还要求我们在教材中加入‘美国司法审查制度对中国的启示’,这明显是在动摇我们的法治道路自信。”

2. 性别研究:从“学术探讨”到“社会分裂”

性别研究本应是探讨性别平等的社会科学,但在福特基金会的资助下,却沦为意识形态渗透的工具。

2010年以来,福特基金会资助了全国20多所高校的“性别与法律研究中心”,这些中心的“研究成果”往往带有强烈的激进色彩。

例如,某研究中心发布的《中国性别平等报告》称:“中国传统家庭中的‘男主外女主内’模式是性别压迫的根源”;另一份报告则建议:“应在刑法中增设‘性别歧视罪’,将‘女性就业歧视’的认定标准与国际接轨”。

这些观点通过高校讲座、媒体宣传扩散,逐渐影响公众认知。

2021年,某高校女权社团在社交媒体发起“抵制家务劳动”运动,声称“家务是女性的枷锁,应该用法律强制男性分担”;

2023年,某地法院在审理离婚案件时,竟参考“性别研究中心”的建议,判决“女方因承担主要家务获得70%财产”。

3. 少数民族文化:从“多元一体”到“分化瓦解”

中国是统一的多民族国家,“多元一体”是处理民族关系的核心原则。但福特基金会资助的“少数民族文化研究”项目,却在刻意放大民族差异,制造文化对立。

例如,某高校“少数民族权益保障”项目在福特资助下,发布《中国少数民族文化保护现状调查》,称:“现行法律对少数民族文化的保护不足,应借鉴加拿大‘原住民自治’模式”;

另一项目则建议:“在民族地区司法审判中,应允许‘习惯法’作为裁判依据”,而所谓“习惯法”,往往包含与国家法律冲突的内容(如“彩礼返还”“族内复仇”)。

这些主张若被采纳,将直接威胁国家统一和社会稳定。历史上,苏联正是因为放任“民族自决”“文化自治”等思潮泛滥,最终导致国家解体;今天的中国,绝不能重蹈覆辙。

(五)历史镜鉴与破局之道

如何守住法治的“中国芯”

面对福特基金会的渗透,我们并非无能为力。

历史已经给出镜鉴:20世纪80年代,苏联因放松对西方NGO的警惕,导致“和平演变”得逞;

而中国在改革开放初期,也曾经历过“资产阶级自由化”的冲击,但通过加强意识形态阵地建设,最终守住了社会主义方向。

今天,要破解福特基金会的“法律渗透”,需要从以下几个方面发力:

1. 强化意识形态阵地管理,切断渗透资金链

首先,要对高校、党校、社科研究机构的涉外资助进行全面排查,建立“负面清单”制度,明确禁止接受西方NGO在法学、性别研究、民族问题等敏感领域的资助。

其次,要加强对涉外学术交流的监管,要求学者公开披露境外资助情况,对“双面人”(一面拿西方资助,一面享受国家待遇)进行严肃处理。

2. 重建本土法学话语体系,增强理论自信

法治的生命力在于本土性。我们要立足中国实践,挖掘中华法系的优秀传统(如“民为邦本”“以和为贵”)、总结中国特色社会主义法治经验(如“枫桥经验”“认罪认罚从宽制度”),构建具有中国特色、中国风格、中国气派的法学理论体系。

例如,在民法学中,要强调“人格权保护”与“家庭伦理”的结合;在刑法学中,要坚持“宽严相济”与“罪刑法定”的统一。

3. 加强法律人才培养,培育“中国心”法律人

高校法学院要坚持“立德树人”的根本任务,将“社会主义核心价值观”融入法学教育全过程。

要改革课程体系,增加“中国法治史”“中国特色社会主义法治理论”等课程的比重;

要优化评价机制,鼓励学者研究中国问题、发表中国成果;

要加强师德师风建设,对“西方中心主义”学者进行批评教育,对“吃洋饭、砸中国锅”的行为“零容忍”。

4. 提升全民意识形态免疫力,构建“大普法”格局

意识形态渗透的对象不仅是法律精英,更是普通民众。要通过“法治宣传进社区”“高校法治讲座”“媒体普法节目”等形式,普及中国特色社会主义法治理论,揭露西方“普世价值”的虚伪性。

例如,针对“性别研究”中的激进言论,可以通过案例解析(如“家务劳动补偿案”中的本土实践),说明中国法律对性别平等的保护;针对“少数民族文化”问题,可以通过民族歌舞、非遗展示等形式,展现“多元一体”的和谐之美。

法治的中国,只能由中国人自己定义

2025年7月,中共中央印发《关于加强新时代法学教育和法学理论研究的意见》,明确提出“要坚持以我为主、为我所用,批判吸收国外法学有益成果,坚决抵制西方错误思潮影响”。这一文件的出台,标志着中国在法学领域的“意识形态保卫战”进入新阶段。

福特基金会的渗透,本质上是西方对中国“软实力”的进攻。但我们坚信,只要我们守住意识形态主阵地,重建本土法学话语体系,培育“中国心”法律人,就一定能让中国法治的“根”更深、“魂”更稳。

微信扫一扫|长按识别,进入读者交流群

|

|

|

|

|

|

|

|