人民海军首次扫雷作战

1949年6月,逃亡海外的国民党残余部队依托海军优势,在长江口航道布设了大量水雷,很多过往船只触雷炸沉,堵塞了海上航运,给上海市民造成了极大的恐慌。刚组建不久的华东军区海军在接到上级命令后,迅速组建扫雷大队,克服缺乏扫雷经验和扫雷具等重重困难,经过近一年的努力,最终将敌人布设在吴淞口至长江口90公里的水雷全部清扫干净,打通了长江航道,实现了人民海军扫雷作战的首战首胜。

1949年5月27日,上海解放。1949年末至1950年6月,国民党残余部队退缩于东南沿海300多个岛屿上,妄图以台湾岛为立足点,海南、舟山为前沿支撑点,近岸岛链为封锁攻击点,进行最后的挣扎。

随着东北亚安全局势发生重大变化,朝鲜战争爆发,美国太平洋舰队第七舰队第七十二特混编队进驻台湾海峡。

东南沿海一带暗流涌动、波谲云诡,新生的人民共和国经受着严峻考验,诞生于百万雄师突破长江时隆隆炮声中的华东军区海军,同样面临着严峻考验。

“闭港行动”

1950年初至5月,华东军区海军不断接到民用船只触雷炸沉的消息。在长江口、圆圆沙等处的江面,还捞获9枚被风浪冲断雷索的漂雷,经查证,均为日本造“93”式触发锚雷。

长江口是万里长江的出海口,是对外贸易的咽喉,素有中国东大门之称。在长江口布雷,阻断长江航道,源自蒋介石作出的“闭港政策”。

1949年6月,蒋介石下令封锁大陆海区,摧毁大陆经济。其中,对上海、宁波等沿海城市实施代号为“闭港行动”的作战计划。6月25日的《中央日报》上公开宣称:封锁海区“自闽江口北为起点,往北至辽河口”“口岸目前包括永嘉、宁波、上海、天津、秦皇岛在内”“禁止一切外籍船舶驶入”“一切海外商运均予停止”。

国民党当局企图切断新生的共和国海上交通和贸易。其空军继续轰炸上海、浙江等地沿海城市及军事目标,海军加紧袭击沿海船只,扫雷舰在长江口航道布设水雷。

12月24日,国民党海军第一舰队司令刘广凯率舰在长江口布设了40枚日式水雷。同年6月至12月,国民党海军拦截外国商船41艘,击沉中国商船25艘、机帆船200余艘。散布长江航道的水雷堵塞了海上航运,肆无忌惮的封锁和破坏活动,严重威胁渔业生产和过往船只安全,给上海市民造成心理上的恐慌。

对此,华东局、华东军区命令华东海军清除长江口水域的水雷,迅速打通长江航道。

周恩来总理指示:要求海军迅速组织力量,清扫水雷,打通长江口航道,扫荡苏浙沿海残敌,在舟山建立海军基地,加强战备,随时准备应付帝国主义可能扩大的战争。

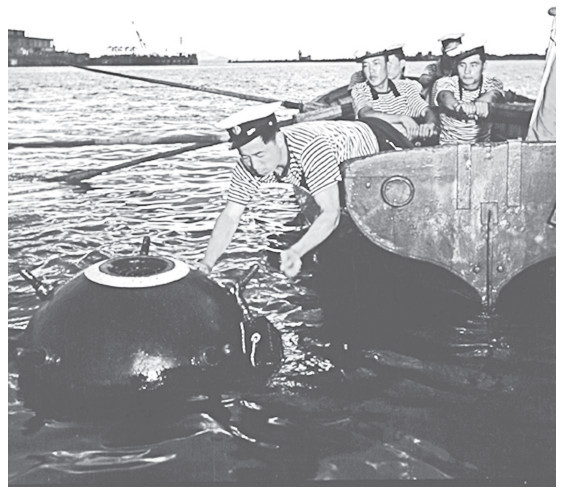

扫雷大队爆破组准备引爆长江入海口主航道水雷

临危受命

封锁长江口是国民党酝酿已久的行动。长江口遭封,就等于关闭内地通往海外的交通和贸易大门,上海港海运占全国海运运输量的百分之九十,封锁航道不啻于掐断国民经济发展的命脉。

陈毅打电话给张爱萍,语气中没有了往日的幽默:“你如果不把这个水雷弄掉,我这个上海市长也当不成了!”

布雷、扫雷都是海军中作战最为复杂、最高级的战术。世界海军通用礼仪上,双方舰艇在海上相遇,按吨位大小、指挥员官衔高低,用信号旗语、灯光等形式,由低向高的一方致敬。但包括航空母舰在内的所有舰艇遇到扫雷舰,都要向扫雷舰致敬。

扫雷舰是海上“清道夫”,是冲在最前沿的“海上敢死队”。而刚组建成立的人民海军没有一艘扫雷舰,懂鱼雷专业的人员更是凤毛麟角。戎马一生的华东军区海军司令员张爱萍犯了难。

张爱萍请来了曾到日本、德国、英国等地学习造船和水雷专业的曾国晟,曾国晟是原国民党海军技术署署长。因不满于国民党内纷杂的派系争斗,曾国晟拒绝去台湾而留在上海,后任华东军区海军后勤部副司令员兼技术部部长,在江南造船所负责修理舰艇。

1950年3月29日,华东军区海军组建扫雷大队,人民海军第一支扫雷大队正式成立。第三野战军教导师参谋长孙公飞担任大队长兼政委,下编两个中队,从三野教导师三团和侦察营抽调干部战士,另外,选调原国民党海军人员和招商局人员,又从华东军区海军学校、华东军政大学抽调部分有文化的学员加入。

官兵文化程度大都较低,在华东海校和华东军大来的一批小知识分子学员的辅导下,由原国民党海军人员做教员,大家一起边摸索,边学习,边操练。经过两个多月的突击,结束学习任务。

没有扫雷舰,曾国晟提出用步兵登陆舰代替的办法。这种登陆舰吨位比坦克登陆舰要小,比登陆艇又大,马力与扫雷舰相似,可以保证速度和拖带,最主要的是舰底平坦,吃水浅,扫雷作业时可以减少触雷爆炸的危险。

由曾国晟负责改装设计,10艘新缴获的25吨小登陆艇被改装成了扫雷艇。偏偏就在这个时候,国民党空军一轮轮地空袭上海,江南造船所是其重点目标。船台上刚刚改装的扫雷舰,遭到突袭,无一完好。

扫雷器具也是土制的。张爱萍晚年回忆道,当时训练条件艰苦,缺乏训练器材,学员就用木头削了个水雷丢进江心,拿漂浮的木雷进行拖扫和引爆战术演练。

为尽快落实中央下达的扫雷命令,张爱萍决定采纳孙公飞的建议,进行了一次试探性扫雷,再对原扫雷方案进行调整,边摸索,边总结,锻炼提高舰员的扫雷技术,适应实战要求,为正式扫雷打下基础。

1950年6月19日,组建不到3个月的扫雷大队开始了第一阶段探扫。

招商局的“中字111号”坦克登陆舰被征用作扫雷编队的指挥舰,10艘小扫雷艇分两艇一组,共5个组,两艇分开距离,平行拖曳沉在水下的扫雷具,慢慢向前航行。

人民海军首支扫雷部队,在摸索中前行。

长江口黄金水道变通途

轮船在长江口触雷的消息不断传来。

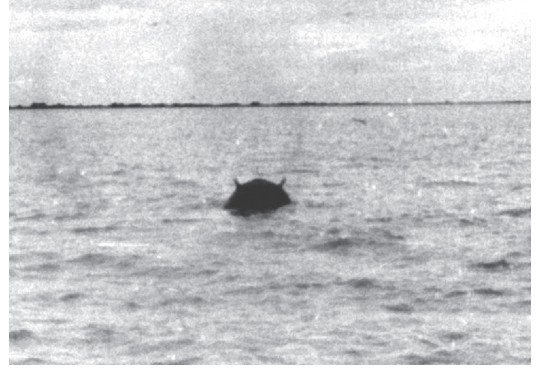

漂浮在长江入海口的水雷

6月19日,“伏虎”号商船触雷沉没,24名船员被扫雷部队救起;6月20日,侨商“香山”号轮船触雷炸沉;7月20日,“新宁”号海轮触雷炸沉;8月16日,一艘英商轮船触雷炸伤……商船连续触雷遇险,引起国内外各界的广泛关注。

而此时,扫雷大队的探扫技术进展并不顺利。登陆艇改装的扫雷艇马力小,扫雷具又存在缺陷,有数次把沉在水下江底的飞机残骸和一些杂物拖了上来。期间,还造成两位同志负重伤,行动不得不于7月2日暂停。

多次无功而返,大家开始怀疑扫雷的设备和技术,竟然有人员光膀子跳下江去摸水雷,在他们看来,像排除地雷那样亲手去挖出水雷,要比依赖机器设备更为可靠。

大队长孙公飞却不气馁,他认为行动也有收获,侦察了雷区,熟悉了长江口水流和潮汐情况,也锻炼了部队。

8月24日,中央政务院财经委员会就加强长江扫雷工作致函中央军委。周恩来总理亲自询问扫雷情况,指示有关方面争取苏联的帮助。

很快,苏联的扫雷具全部安装到位。有关部门赶印了长江口雷区图纸,提供潮汐气象资料,并改善部队生活和医疗条件。官兵突击学习了新扫雷具的结构、原理和操作技能,准备工作紧锣密鼓地进行着。

由于苏、浙沿海一些岛屿仍由国民党军队占领,国民党飞机和舰艇还频繁出没在苏、浙沿海对我骚扰,司令员陈毅命令华东海军组织力量清剿海匪,并控制了长江口的佘山岛。

张爱萍感到海军领导机关放在南京对指挥战场不利,干脆把指挥机构搬进上海。

为了保证扫雷的顺利进行,地方政府给予大力支持,以最快的速度将“古田”“周村”“枣庄”“张店”4舰原“联”字号登陆舰改装成扫雷舰。每舰的排水量达380吨,1800匹马力,航速8—12节,基本上能抗击长江口风浪,特别是舰尾装有起锚机,便于收放扫雷索。

首战即是决战,长江口扫雷战,是一场只许胜利、不能失败的战斗。9月11日华东军区海军司令员张爱萍、副司令员林遵和政委袁也烈签署命令,要求扫雷工作务必于10月1日前完成。确定自长江口南航道中沙浮筒至九段沙灯标之间为主要扫雷区。

1950年9月21日,扫雷大幕正式拉开。扫雷编队由各路舰艇组成:“中字111”号登陆舰为指挥舰,“陈集”号步兵登陆舰为布标舰,“古田”等4艘改装扫雷舰担负扫雷作业,还有5艘舰艇执行通信联络、爆破救护任务和雷区警戒任务。

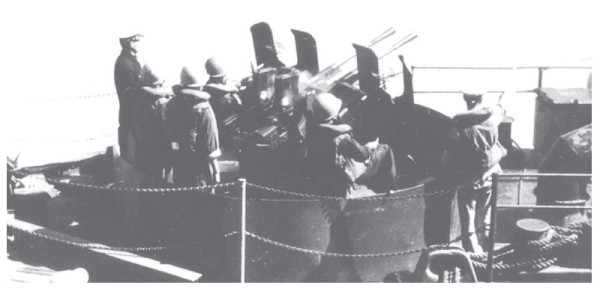

扫雷大队利用改装的扫雷舰舰炮引爆水雷

扫雷作业白天出动,晚上抛锚休息。前3天一无所获,作为一线指挥员,孙公飞心里比谁都焦急。

9月24日中午,“枣庄”舰方向传来清脆的枪击声,在指挥舰上的孙公飞兴奋地跳起来。这是事先约定好的暗号,一旦扫除水雷,鸣枪示警。跟着,“枣庄”舰桅杆上挂出“扫出水雷”信号旗。

第一枚扫出的水雷漂浮在浑浊的江面。官兵小心翼翼地卸下雷顶部的盖子。手电筒光下,雷壳内整整齐齐地排列着长方形的黄色炸药块,上面印着“TNT JIPEN”字样,一块块地被取出来,共150块。然后,他们将掏空的水雷抬进舢板。这可是宝贝,既是战利品,又是教材,拿回去可以好好研究。

当天晚上,华东海军司令部发来电报:“旗开得胜,扫除敌雷,望再接再厉,克服困难,团结战斗。”

毫无疑问,这极大地鼓舞了扫雷大队官兵的士气,此后,每天都有好消息传出。从吴淞口至长江口90公里的茫茫水下,共扫除水雷12枚。在中华人民共和国一周岁生日来临之际,扫雷大队将打通长江口的捷报送往北京。

为彻底清扫雷区,扫雷大队对已探明的雷区又进行了4次清扫,目的是清除可能隐蔽的磁性、音响性水雷。10月底,经华东军区海军检查确认,敌人布设在从吴淞口至长江口90公里水下的水雷已经全部被清扫干净。

人民海军首次扫雷战,历经曲折,终获成功,为打通长江黄金水道立下了汗马功劳。

微信扫一扫|长按识别,进入读者交流群