再说“弟兄们”和“同志们”

《亮剑》《集结号》等影视作品中,李云龙、谷子地等,每每“弟兄们”、“弟兄们”地招呼战士们,高腔而又高调,那派头很霸气,很酷!

这样的称呼似乎很时髦,很有反传统的杀伤力,很有国民党军的派头,特别是《集结号》中谷子地在医院看望伤员时那句“都是我的弟兄”,更是像极了党国军官。

这是对历史的严重歪曲与亵渎。

十多年前,笔者以《弟兄们还是同志们》为题,发文抨击过这两部作品中的这个现象,曾收获很多的互动,有支持,有转载,有争论,有谩骂。今天就根据曾经的互动,将几个比较集中的问题做一梳理,再次做一解答和讨论。

一、不同的人群有不同的言语符号

作为社会也作为影视作品中的角色,不同的人在不同的时空背景下是有着不同的言语符号的。

所谓言语符号,是我个人想出来的词,不知对与不对。我想说的言语符号,就是什么样的人说什么样的话,就是听到什么样的话就知道出自什么人之口。比如老舍的《茶馆》、曹禺的《日出》、白先勇的《游园惊梦》等等,人物一出场,不用介绍,只是张口一句台词,他是个怎样的角色就活灵活现地展现出来。这便是言语符号的作用。

优秀的十七年老电影《虎穴追踪》中,有一场台湾派来大陆的敌特,假冒我公安人员,对打入匪巢的我公安人员进行审查时的精彩对话:

敌:“韩战爆发以后……”

我:“你回台湾换个舌头再来。”

敌:“……”

我:“在这个地方你说韩战?你应该说抗美援朝,或者朝鲜战争。”

几句话,不仅很好地塑造了角色,发展了剧情,也把什么角色该说什么话的道理做了完美的诠释。

当然了,不用这个符号倒也没啥,但若用错这个符号就是驴唇不对马嘴、大荒谬了。打个比方,如果影视中的奉军,没有“妈了巴子”的符号,那顶多使作品失去些许生动的效果,而若张口闭口“丢他妈”,你认为那还是奉军吗?

二、“弟兄”和“同志”,分别是国共两个不同阵营的言语符号

很多看不惯《亮剑》《集结号》等大喊“弟兄们”的网友,都用了大量篇幅阐释“弟兄”与“同志”二者词意上的区别,我都赞同。

但我更看重的,则是二者各自的标志效果,或者代表意义。

在国民党军的正式讲稿与文牍中,“同志”二字出现的频率也是很高的,特别是军统内部,“同志”二字出现的很多。但国民党使用“同志”二字,基本都是在正式的大型会议或书面文字中,日常口语中则极少使用。国民党军称呼官兵,是用“弟兄”、“弟兄们”。这是其惯用且通用的言语符号。

当年中共内部的风气,是宁左勿右。称“同志”,恰恰就是左的象征。口口声声“同志”、“同志们”,是区别于旧军队的表现,是敢于叛逆的勇气,是努力追赶的时髦,因而便形成与今天正好相反的用语心理。就像“老表”对于江西同胞一样,“同志”是中共军队所独有的言语符号。

“弟兄”和“同志”,作为言语符号,分别代表了国共两个不同阵营的军队,成为区分敌我的鲜明的言语特征。

侵占东北的日本关东军,有过以被审讯者是否在下意识中使用“同志”这样的称呼作为判定其是否“共产匪”的教条。

据一网友听其父亲、一个东北民主联军的老战士讲,某次他所在部队夜间机动中,与兄弟部队发生误战。在即将进行到白刃战时,彼此都听到对方指挥员高喊:“同志们,冲啊!”于是断定发生了误会,遂紧急刹车,这才避免了更大的损失。

三、“弟兄”二字,错不在其本身,错在其使用的对象

如果抛开历史去看,“弟兄”二字,其本意并没有什么不好,不仅没有不好,而且还显得平等和亲切。和“同志”相比,也差不到哪里去。

但是,作为历史题材的艺术作品,你没办法抛开历史去谈历史。而如果把这个称呼放到那个特定的血海深仇的年代,使用起来就不那么轻松了,因为它已经不再是一个称呼那么单纯,而是被赋予了更多爱与恨的感情内涵。这就好比秦桧的“桧”字,其本意并不差,只因为曾使用于历史上一个著名的大奸臣,以至于近千年来,人们取名字都尽量避开这个字。

延展开来,就说这日章旗和青天白日旗,其本身寓意又有啥错。我们之所以恨它们,不是因为它们的图案和寓意,而是因为它们使用的对象。

举两个例子——

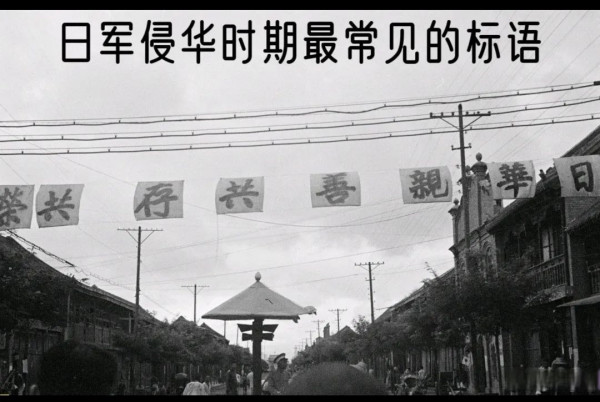

其一,是关于“共存共荣”这四个字的使用问题。如果抛开那段屈辱的历史,单从本意上看,“共存共荣”,就是共谋生存,共享繁荣的意思,有什么问题吗?我看没有。但十多年前,当国内一家企业把这四个字作为他们的精神口号刷到墙上,却遭到全国人民的一致声讨,你知道为啥吗?

其二,是关于台北公交车的编序问题。公交车几路几路,不过就是一个序号而已,其本身并不含有丝毫的政治意义。可至少在上世纪八十年代以前(现在啥情况我不知道),台北的公交车有1~7路,有9~N路,哪一路都有,却单单跳过去没有8路,你知道为啥吗?

人,都是有感情的,有些仇恨以及心灵上的伤疤是不能被触碰的。

这也就是说,“弟兄”二字用在李云龙、谷子地口中之所以错,错不在“弟兄”二字本身,而在于它所使用的那个对象。

四、老的艺术作品中是如何使用“弟兄”与“同志”的

老的艺术作品中,对“弟兄”和“同志”的使用,与《亮剑》《集结号》等截然不同。

比如老电影《独立大队》中的草莽英雄马龙,就因为刘司令员来信中一句“马龙同志”,便令其感叹“刘司令没把我当外人”,从此跟定共产党,并在其后的台词中,故意显摆地多次使用“刘司令同志”这样夸张的称呼。特别是在影片的最后,身陷绝境的他对着与他一同被围的战士们高声喊话时,“弟兄……”只喊了半句,后面的“们”字还没出口,就噎了回去,重新高喊“同志们”,就很好说明了同志二字的鲜明属性。

再比如老电影《红色的种子》,当与新四军做过买卖的商人钱福昌第一次见到准备派往敌占区工作的华小凤时,刚刚张口称呼一声“同志”,便立即被不想暴露身份的华小凤打断:“我不是同志,我叫钱秀英。”也很好地体现了在一般群众心目中,“同志”所赋予的非共产党莫属的鲜明特征。

同样是老电影的《英雄虎胆》中,当打入敌人内部的曾泰在审问一个冒充我军侦察员的敌匪时,就因为该敌下意识的一句“我们共产党当官的当弟兄的都一律平等”,从而断定其不可能是我军人员,于是果断将其砸死。“当官的当弟兄的”,这是典型的国民党军的言语符号。敌下意识的这句话,把他自己完全出卖。

“弟兄”与“同志”的言语符号,在老的艺术作品中,表现的就是这么鲜明。

五、喊不喊同志,在中共军队中不是无所谓,而是有所谓,大有所谓

1928年,在一份署名曹壮父的写给中央的报告中,在介绍黄安地区情况时,有这样的文字,“他们都把党看得十分尊崇,即非同志亦不自知为非同志,如果发觉自己为非同志,即十分懊丧,因此对他们的称谓一定要呼‘同志’”。

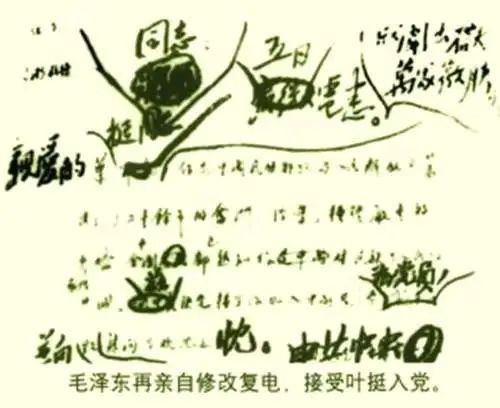

1946年3月5日,出狱第二天的叶挺给中共中央发电申请入党。接电后,毛主席亲自修改给叶的回电。在电文的开头,对于称呼叶挺,是用“叶挺将军”,还是用“叶挺同志”,毛斟酌再三,反复修改,最终以“亲爱的叶挺同志”落笔。

1947年9月,曾长期潜伏在国民党60军的中共地下党员俞建昌,因故撤回到我军中来。甫一归队,立即提出要求去军政大学学习,理由之一,就是在敌营中喊“弟兄”喊习惯了,没养成称同志的作风。“咱们共产党军队的好多名词儿我都不会,不学习咋行?”

所有这些,都再好不过地说明了当年“同志”一称的有所谓、大有所谓。

六、称呼一声“弟兄”也要上纲上线吗?

没错,在当年,这极有可能会上纲上线。

中共军队有一个与众不同的政治生活,即接二连三的大大小小的整风。整风整什么,整有没有非无产阶级的思想,整有没有军阀残余观念,整有没有与中共军队言行不符的生活与工作作风。大到正规场合的发言表态,小到日常生活中的牢骚,甚至吃饭穿衣说梦话,都在整肃之列。

曾任冀中九分区武工队小队长,也就是长篇小说《敌后武工队》的作者冯志,就是因为未经支部决议而自作主张为每个队员购买了一条毛巾这么一件小事儿,在自我批评时没有主动检讨,因而受到组织的批评与斗争的。

毕业于国民党中央军校第十一期,淞沪会战后脱离国民党军投奔延安,解放后曾任47军军长的黎原,在任八路军359旅教导营参谋长时,就是在下意识间表现出国民党军中的某些言语作风,从而被停职审查了好一段时间的。

胆敢高声高调地喊叫“弟兄们”,不被上纲上线才怪!

当年,大概还没有“敏感词”一说,但没有这样的说法,不代表没有这样的事实。“弟兄们”一称,在当时的人民军队中,绝对是一个不可触碰的敏感词。那时谁若敢像李云龙谷子地那样,别说张口闭口“弟兄们”,就是他不小心喊那么一声,那么这一段时间的支部民主生活会、党小组会上,他这声“弟兄们”可能就会成为全体同志的靶子,那么他就要一次又一次地、大会小会地认识、反省、检讨、再认识,直到彻底改正。

不改行不行?不行。不改你就交出兵权,一边呆着去。

再说了,当年参加革命,就意味着可能随时掉脑袋。敢于冒着掉脑袋的风险选择加入中共阵营的,无不对当政的国民党政权与军队怀着刻骨仇恨。而“弟兄”一称,在当时我军眼中,是被视为落伍的、陈腐的称呼,特别是它还是国民党军的言语符号,谁又愿意把这过气的又是敌方的言语符号挂在嘴边呢!

七、今天我军很多连长营长也动不动就喊“弟兄们”,为啥李云龙谷子地就不能喊呢?

经过了境内外反动势力四十多年持之以恒的温水煮青蛙式的做功,他们险恶的用心已经初见成效。如今,即使在我军现役的干部队伍中,坚信国民党军才是抗战中坚的也大有人在,痴迷《亮剑》《集结号》的粉丝也大有人在,模仿李云龙那样把“弟兄们”挂在嘴边的也大有人在。这都是不容回避的事实。

但是,不能看到今天是这个样子就认为以前也可以是这个样子。今天的言语环境已经远远不是战争年代我军内部的言语环境。更重要的,是今天的人们——包括今天我军的干部战士——对于国民党军当年的言语符号差不多已经完全陌生,对于国民党反动派的仇恨,也已随着时光的流逝和敌对势力对我的文化蚕食而淡化到几乎全无,人们的情感已经远远不是血雨腥风那个时代的情感了。

但是,今天的这般景像不代表以前也是这般的景像。就好比今天的女子不缠足,不代表宋明时代的女子也可以不缠足;就好比今天的人们在某些景点身穿国民党军服搔首弄姿十分开心,不代表1937年红军换戴青天白日帽徽时也会十分开心。

在暗淡了刀光剑影,远去了鼓角铮鸣的今天,用弟兄替代同志,说实在的倒也真没啥大不了的,但非要让李云龙谷子地那个时代的人不喊同志喊弟兄,不行。就好比今天的男人留平头很正常,但在清宫戏中非要让康熙乾隆不留发辫留板寸,那就是对历史的强奸了。

结语

就像上世纪八十年代初期一些无知少女穿着从洋垃圾中捡来的妓女服装招摇过市还自鸣得意一样,“弟兄”、“弟兄们”等所谓的新花样也都不是啥新的东西,不过就是都梁、冯小刚们从垃圾堆里重新捡回来的破玩意儿,只是许多观众因不谙历史分不清楚而已。

微信扫一扫|长按识别,进入读者交流群

|

|

|

|

|

|

|

|