抗联老战士赵三声:“怕死我能出来革命吗?”

“怕死我能出来革命吗?”

——三捕三生的地下交通员赵三声

受访人:赵三声,1918年5月1日出生于哈尔滨香坊。1933年8月加入中国共产党。1935年担任共青团宾县特别支部书记。抗战胜利后,任中共宾县临时支部书记、宾县第一任公安局局长。建国后曾任中共黑龙江省委宣传部办公室主任、黑龙江人民广播电台副台长、黑龙江省广播事业局副局长、黑龙江省气象局副局长等职。1982年12月离休。现居哈尔滨市。

采访时间:2012年7月17日舒省解神公懒照儋昔龚

采访地点:黑龙江省哈尔滨市赵三声家中

采访人:史义军

整理人:范瑞婷

2016年918纪念日前夕,99岁的赵三声

我今年[1]94岁多2个月。我生在哈尔滨现在的香坊(区),我祖父是一个烧酒工人,祖母告诉我叫酒道工。我家是我七八岁的时候迁到宾县[2]去的。我是虚岁16岁——如果按周岁算的话应该是15岁——就参加了共产主义青年团。在那之前,我的家庭,主要是我的父母社会关系也比较好。我父亲非常有爱国之心,也算是知识分子吧,他是中医,读过一些书,在外面经历过一些事。从小他就教育我,朝鲜当时不是亡国了嘛,他跟我们讲朝鲜十户里一把菜刀,菜刀还要锁上,晚间还不能闭户,日本人走到什么地方都为所欲为,就讲这些事。我还有一个四爷,是我一个姑祖母的儿子,他在哈尔滨被日本人抓去了,后来人就不在了。每次我到他那儿的时候,我四大爷就讲,一个人不能当行尸走肉,就给我讲这些道理。所以日本人一进来,我就下了决心了,决不能当亡国奴,当亡国奴不会好的。

给抗日游击队送药的共青团员

我在共青团期间,是在学校念书,当时是中学生了,也有一定的知识。我看到日本人来了,也是忧国忧民,就开始写文章、写诗。共产党一看这个学生还不错,就把我介绍入党。先是让我跟着一块搞宣传,1932年的时候,我们学校一个叫吕大千的老师,他也是党员,领我们到哈尔滨进行宣传。后来在学校也写诗、讲演、演剧,做读书互助会,有的时候也到学校外边组织剧团,到公社讲演。

我父亲叫赵荣庭,因为他是医生,后来参加组织以后,就负责弄一些药品。我父亲相当进步,把我们家里头存的好药都拿出来了,据我知道的,有这么长的红花拿出来配药,红花不是活血的嘛,还有什么虎骨啊,总之都是一些好药。拿出来之后,我们就给抗日队伍送药,那时候叫反日游击队。我跟我一个表兄,他叫董文清,我们俩先是在家把药都包好了,有时候同时也包上别的东西,大家自己捐的袜子、鞋什么的,还有比如图纸等收集的一些资料,但当时主要是药。日本人对药控制得相当严,药铺里头日本人都设下特务了,你到药店要买药的话,看你什么人来买药,你买的什么药,买了多少药。我父亲是医生,医生他治病总得去买药,但是他买药的话买多了也不行,他也受一定的限制,我父亲就想办法找别的大夫买药。父亲把药拿回来之后都配好,完了每一包药上都写上这个药是治什么的,那个药是治什么的,然后我跟董文清我们俩就去送药。当时县城四个门都有岗哨,我们是通过西门走的,西门、北门都有我们自己的人,轮到自己人站岗的时候我们就过去了。

我们给送药的抗联部队是哈东支队[3]的,跟我们对接的也是我们宾县输送出去的一个老共青团员,他叫李树廷。他事先跟我们约定好时间,在鬼王庙那块儿见面。鬼王庙当时离县城三里地,往那儿去的话走大道好走一点,但是大道我们不敢走不安全,下边小道呢就是过去那个乱葬岗子。当时我俩一合计咱们还是从下面走吧,目标小一点,可是偏偏又赶上下雨,道还滑。我那年才十六七岁吧,现在看来还是小孩呢,那时候都已经是一个抗日的战士了。我们把药还有一些物品装成两个包袱,他背一个我背一个,我们两个一直走到鬼王庙那块儿,等着他们抗日部队过来,我们开始不知道谁来接,等着后来天稍微晴了,他们骑马来了,见了面把包袱给他们就带走了。

“木炮打宾州”

赵尚志“木炮打宾州”[4]这事,我们在宾县当然知道,他准备打城的时候我还曾经参加过。赵尚志第一次进宾县城那时候,我是宾县共青团的。当时知道他要来打宾州,因为事先党组织要我们支持他。他们先了解宾县县城的房子情况,宾县名和样的资源情况,同时告诉我们要来打城,我们当时联系还有口号,口号我现在还记着呢,叫“冬草春活”。

宾县县城一共四个门,我们共青团小组都分工了,我是负责管西门的接应。赵尚志当时计划主要是从南门进城,因为门城墙矮,容易打进来。当时社会上有各种各样说法,有的已经进城了,先遣部队已经到了,打到南门里的工夫市。后经过考察,当时实际上没有这个事情,他先派进来几个人,后来没打成,撤回去了。

我曾经见过赵尚志一次,他个儿挺小的,不像什么大将军那么威武,但是没有交谈,没有说什么就过去了。我还在他的部队待过七天。当时我们宾县的党组织团组织有一种支援实际上就是支援抗日部队,有这个任务。我们三个人在一组已经到赵尚志部队了,当时赵尚志没在家,别的同志接待的我们。因为我有社会关系,我舅舅是警务局管机密的股长,所以有一些什么情况对我来说很容易收集到,因此到了那儿几天了解了一下我的情况以后,他们说你还是回去发挥作用比在这儿更大一些,所以就把我介绍回去了。

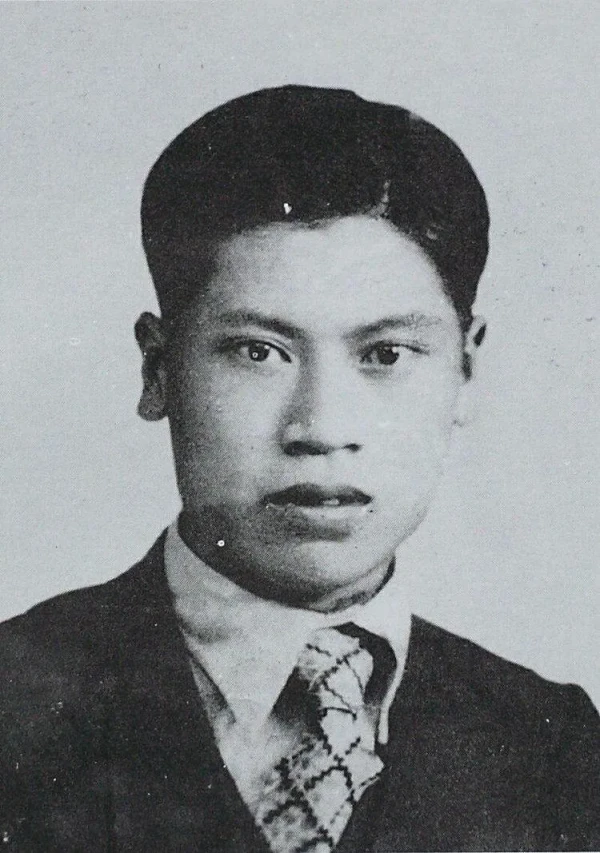

青年时代的赵三声

三捕三生,从赵三声到“赵三生”

那是1937年,那时候的哈尔滨特委被敌人破坏了。特委的书记叫韩守魁,他被抓起来了。这个韩守魁没有坚持住,把他所领导的各个地方的一些关系都介绍出去了。我们宾县当时是特支,相当于县一级的组织,当时书记是孙宝太,他就把孙宝太说出来了,说宾县特支书记是孙宝太,还有我们宾县特支和哈尔滨特委联系的地方是宾县的新宾书局。他只知道孙宝太和新宾书局,新宾书局里头是张三李四,那他就不知道了。

大概是1937年的5月7号,从松江省的警务厅还是警察厅我记不住了,派出一个日本连长,还有一个翻译,两个人根据从哈尔滨特委了解的情况,到宾县办案。他们到宾县先找孙宝太。孙宝太当时不在县城里,他家住在鸟河[5]那一带,但是在另外的猴石[6]那一带教小学。他们知道孙宝太住在鸟河那一带,就去抓他,当时他没在家,因为他在外面教学嘛,当天没抓到,就把他弟弟带走了,就问他弟弟孙宝太在哪里,他弟弟就说了,就把孙宝太抓回去了。孙宝太的弟弟给放了以后,就给孙宝太他姐夫史良碧送信去了,他姐夫赶紧通知新宾书局那个负责人韩谋志,说你快赶紧躲起来吧,孙宝太今早上叫人抓起来了。韩谋志当时考虑到书局是个联络点,每天有人来回,他要是走了的话,很多人就有可能暴露,所以他就没走。

孙宝太当时一共说出来七八个人,这七八个人都是主要的干部,一般的人他没讲。那时候讲我了,我是共青团的书记,还讲了季铁中。季铁中是原来宾县的一个老党员,后来参加了抗联。我那会儿没在县城里,我在离县城40里外一个叫满家店的地方,我在那块正组织一批人准备夏天起义,所以我不知道。后面宾县就去了一些人,到宾县去抓了这个韩谋志,又抓了吕大千。吕大千是我学校的老师,当时也是特委副书记,他知道得早,头一天晚上就知道了,但是他没有走。当时抓起来的还有我,还有季铁中的哥哥,还有个叫黄静雅的。黄静雅也是个抗联战士,这个人长相像个有病的人似的,所以见到人们抓他,他就在那装疯扮傻的。抓我们去的时候都经过孙宝太辨认,我们一进去的时候孙宝太在外边说这个是,这个不是,不是的就放了,是的就留下了。我这他认得啊,当然说我是,就把我留下了,韩谋志也留下了,这个黄静雅呢,他一看不怎么认识,敌人就把黄静雅两个哥哥都抓来,他哥说他这人有病,从小就有这种病,敌人一看他一个有病的人还能当共产党吗?还能当抗联吗?孙宝太还不认识他,所以就把他放了。

把我们抓起来的时候,吕大千是在里屋,和一个日本警长他们两个在里屋。与其说是审讯吕大千,倒不如说两个人在讨论。把我抓进屋的时候,孙宝太就在门口跟翻译两个人说请这个时候里屋吕大千就动手了,后来他们很多人都写的是墙上挂了一个战刀,其实不是,不是挂在墙上。日本人那个警长不是都有刀嘛,刀的上头带个链子的,他坐在那儿,戴着它总不合适,就把它摘下来了,摘下来他得找个地方放,就戳到身后去了。这日本人他就在地下坐着,吕大千过去一把就把刀抢过来了,抢过来就拔刀,拔刀没拔开,日本人的刀上头都有簧他不懂,而且也着急,一下子不知怎么就没拔起来。小日本子一看吕大千动手了,就赶紧从里屋往外跑,跑出去赶紧想办法,就把门关上了,里屋只剩吕大千。那时候我们在外屋包括孙宝太都往门那边去,都想跑啊,外边有好多警察,进来好几个人一下把门堵上了,把我跟孙宝太给摁在那椅子上边,绳子就那么一道一道地捆。日本人不是在外屋嘛,吕大千在里屋这工夫就拿刀自杀,抹脖子、捅肚子,等到人进得也多了,这些人把我们都绑到凳子上了,打开里屋门一看,吕大千已经倒地下了。日本人一看他倒地下了,那警长就呼号直喊,骂那个朝鲜翻译,找了个医生给吕大千包扎,包扎完以后就把我们连夜送到哈尔滨了。

等到哈尔滨以后,吕大千伤势好点了,就做孙宝太的工作,当时关我们的监狱,尽管形式上是一个人一个号子,但是放风的时候,看守到那里咵嚓咵嚓把锁都打开,大家都跑到厕所里去,到厕所里都能见面也能说话。当时吕大千有一首诗,那首诗我见到好多书上都有,就是那时候做孙宝太工作写的:“时代转红轮,朝阳日日新,今年春草除,犹有来年春。”那天隔着号子,那墙一敲,孙宝太和吕大千两人把脑袋都探到那窗口去了吕大千把这首诗一句一句给他念的。那里头当时还有别的一些抗联同志,大家都说好诗好诗。除了念诗,还说了好多劝他的话,原话我记不太清楚了,总之就是说作为一个共产党员你怎么这样呢,完了吕大千就要求孙宝太翻供。孙宝太有点儿为难,吕大千说咱们这不是一共被抓了五个人嘛,你就尽可能地让他们三个人摆脱掉。他意思是说,因为敌人抓我们的时候很仓促也没说什么。只是吕大千他要拿刀砍日本人,不管怎么样,也没有办法开脱自己。

后来孙宝太就再没有对我们说三道四。他不再提我们这些事,我们自己也就好说话了,这样子过了一段时间我们三个人就都放出来了。最后孙宝太、吕大千都被杀害了,包括哈尔滨特委书记韩守魁。韩守魁是第一个被杀害的,他说了那么多,把当时哈尔滨特委那么多人都讲出来了,最后日本人还是把他杀了。所以日本人就是要杀你,我们那时候就是那样,死了我也不说,啥我也不说。我在宾县共青团当时是三十多人,没有一个被捕,没有一个被迫害。后来[7]为这件事情,我就跟那些造反派较劲,我说你找出来一个人,说和我有联系的被捕或者是受迫害,那你就定我是叛徒就行。

我被捕过三次。这第一次的时候还好一点儿,到第三次的时候,就没那么好受了。被捕入狱以后,日本人都得给我们上手段,什么灌辣椒水、上大挂。辣椒水我倒是没喝过,别的刑罚什么上大挂啊、电刑啊,都受过,带铁丝的鞭子往你身上一抽带下一块肉。看这方面的话,那赵一曼受的那苦,我和人家比,我没受过她那苦,她净是用日本新的刑具啊,太残酷了。电刑的话就是像那个老式的磁石震电话机,一摇起来那两声,在地下的人一下蹦起来老高啊。不过电刑还容易受,一旦给你接上电的话,身上有电流了你难受,等它一停了电流就过去了。最难受的是大挂,那大挂他们是像捆猪似的,连脚带腿捆一块、中间整个杠子,高高给你挂那儿,完了他们就出去吃喝玩乐去,等回来的时候你已经挂那儿六七个小时了,甚至还长,三四个小时是最少的。那浑身骨头节个个全都吊开,一地下不是汗,那是血珠啊,你要是碰一下的话,那疼得,这刑罚是最不容易挨的。

当时年纪也轻,脑瓜子也不在乎,而且当初我们参加革命的时候,要求做战士的话就是马革裹尸,就是革命了这条命已经不属于我自己了。有的人问我,说你那时候不怕死,我怕死?怕死我能出来革命嘛!第一次被捕以后,虽然是放了我们,但是日本就知道这个人和共产党有联系,就定为要审查人,我走到什么地方就查到什么地方,我想方设法摆脱也摆脱不了,反正一直到我第三次被捕出来的时候,那年是1944年。那命大啊,当时我已经就是回到家来等死,为什么能给我放出来呢?就是让我回家去死。为什么能够叫我回家去死呢?就因为当时我岳父跟宾县的那个特务头子刘树恒关系密切,花了不少钱把我一条命买下来了。这个刘树恒是我岳父一个老亲戚的儿子,当时他跟伪满洲国那个特搜班关系非常非常的密切,他们很多事怎么办,都要听这个刘树恒的,所以通过他就把我给放出来了,放出来以后又让我死,后来我没死,我就跑了。那大概是1945年的8月初,大约五号还是六号的时候,日本人又开着车往回抓我,又想把我整死,宾县那时候就唯独有那么一辆烧汽油的车,开汽车的地方距我家乡十几里的地方有个河叫淘气河。本来天也挺晴,淘气河水也不高,淘气河上面是一个小桥,后来哗哗哗那大水下来了,汽车没过去河,这一下就有人告诉我说又来抓人来了,听信儿我就跑了。

做好地下组织工作

我是做党的地下工作的,我们都是不发生横的关系,比方说我知道孙宝太他是宾县的特支书记,我跟他有联系,我的支部下边不是新发展的一些人嘛,他有的都没见过面,他都不认识。我们那时候的工作分成中学、西门外、东门外、北门外、南门外这些小组,小组有的人多的四五个人,有的人少就一两个人。我被捕出来以后,还是跟小组的人联系。那时候有的同志害怕啊,害怕跟我联系,我找他接关系,他不敢跟我接,他说你才从监狱里出来跟我接关系能行吗?还有一个叫方永贵的那是我最后那一次从监狱出来,出来以后身体还没好,他在皇河就到我家去找我接关系去。所以我们那些同志呢,有的人真坚强,不怕死。方永贵这个人现在在贵州,我们解放以后都通过信,那些信我现在还保留着。

宾县光复以后,在宾县我们把同志组织起来,分成两部分,一部分留在宾县,是宾县的支部,苏联红军派来了一个班,十来个人在那块儿,我们有的同志会说个些俄语,就直接跟他们联系。我们一方面是欢迎他们来,说苏联解放咱们来了,另一方面对他们又不是非常欢迎,因为他们有一些劣迹。但是当时还有一个可能性,就是从他们那儿能找到共产党。因为我当时是宾县的一个小头头,大家选我当支部书记,所以有一些什么事情就找我来研究。我跟一部分人被派到哈尔滨找组织关系。

我后来在哈尔滨跟他们接上关系之后,就派我直接在阿城地委工作。从事什么工作呢?一个是发展队伍、发展组织,还有宣传群众,重点是要发展武装。抓武装的话,第一个就是宾县支部副书记张振,在宾县东部的樱渡河和宾公这一带组织伍、再二部分就是我们有个武装委员叫白明洁,在永利这个地方组织武装。永利原来有十来个人的队伍,这支队伍原来是地方武装,地方武装都有一种正统思想,所以都把这个国民党蒋介石推到前边去。自明洁到那块去工作,要是他说我是共产党谁能跟他啊,所以当时组织就决定让他在国民党的支部里头工作,别暴露自己,最后他发展了120人。后来宾县成立县大队,这120人都编到宾县县大队第四保安大队。因为是地方武装,后来中央军来了,他们害怕,一下叛变了,最后张振同志牺牲了,被这些人杀了,死得可惨了,头脚都分开了。

后来因为苏军面临要撤退,国民党要进来,陈云他们都到宾县,我参加过他们召集的会,陈云、高岗还有张秀山都在,主要是陈云在那会上给我们讲了一些话,我当时是宾县的县委委员,陈云同志把宾县县委委员都召集到他的那个住处,讲了讲当前的形势,讲了讲任务。当时陈云同志还批判了,他说我们进城之后不是好好发动群众,就是整摊子,摊子是设立机构管这个管那个。陈云同志说你现在还得赶紧把农会建立起来,好好地把群众组织起来。大家记得印象最深刻的是他讲形势,他说我们现在像坐到这个椅子里头,周围有椅子圈,意思就是外边是苏联,只有一面有敌人,所以我们形势非常好。

张秀山这个人很有能力,他原来是松江军区的政委,以后是兼的咱们军区政委,也是地方的省委书记。他那时候有一个得力的干部叫马宾,马宾是我们宾县县委书记,在宾县发动群众,他自己亲自下乡。他为了能够接近群众,自己的衣服本来是挺好的,可是他把裤子膝盖上、屁股上补上几个补丁,我们当时都不理解,挺好的衣服你补那玩意儿干啥呢,那天开会的时候不知道怎么的开线了,在后面这么搭拉着。后来我们才理解的,是为了接近群众。那时候东北局指示,要学习马宾经验。

那时候我们正在打四平打败仗呢,三下江南,四保临江,我们都在后面做什么呢?组织担架队、人力、车力,运粮食,就做这些工作,源源不断地往前送。这工作不好做呀,太困难特别是要军队,要人员,我们就一宿一宿地工作,甚至为了动员一个对象参军的话,两天跟着他,直到他最后点头同意去了。

1945年11月二十六七号,陈德京[8]回到宾县工作,陈德京是从中央直接派下去的,他先去找李兆麟,李兆麟向他介绍宾县的情况。李兆麟跟他说宾县有这么一个人,姓赵,他忘了我叫什么了,只说姓赵,说这个人三次被捕入狱,现在如何如何,所以后来他们就叫我“赵三生”,然后写来写去就变成这个“声”,它不是我自己叫的,是别人给我起的这么个名字,所以就一直这么叫下去了。

注释:

[1]指2012年。

[2]今黑龙江省哈尔滨市宾县。

[3]1934年6月下旬,珠河中心县委党团扩大会议决定以珠河游击队为基础,吸收反日义勇军、山林队,成立东北反日游击队哈东支队,赵尚志任司令,张寿袋任政委(代理)。

[4]1934年5月9日,赵尚志率领抗日游击队,用湿柳木包裹铁管的自制火炮攻打宾县县城宾州镇。后因敌人援军赶到,未能攻克县城,但以损失七名、受伤四名战士,被浮一名游击队员的代价歼敌七十多人,撤退时游击队员用机枪击落敌机一架,成为东北抗日游击战斗中的经典战例。

[5]今黑龙江省宾县鸟河乡。

[6]今黑龙江省宾县民和乡。

[7]“文革”期间。

[8]陈德京,1915年9月生,照龙江省宾县人,中共党员。1935年12月毕业于北京家庭化学工艺社1936年1月起,所任陕西西安军官训练团文电员、西安西北临时军委收发员。1938年12月在晋东南抗大一分校学习。1939年9月任野战部队政治部民运部工作组组员。1942年5月任太行前方鲁迅艺术学校研究会委员。1945年12月历任宾县县工委书记、宾县县长。1949年10月起,任松江省财政厅秘书长、副厅长、厅长。1954年8月任黑龙江省财政厅副厅长。1964年10月任黑龙江省人民委员会秘书长。1965年冬兼任黑龙江省人民委员会参事室主任。1979年4月任黑龙江省计划委员会副主任。2000年11月逝世。

(本文原载国家图书馆中国记忆项目中心编、中信出版社2016年出版的《我的抗联岁月 东北抗日联军口述史》一书)

微信扫一扫|长按识别,进入读者交流群

|

|

|

|

|

|

|

|