王晓峰:马克思恩格斯是如何评价明清中国所谓“闭关锁国”的?

“闭关”、明清贸易与帝国新生

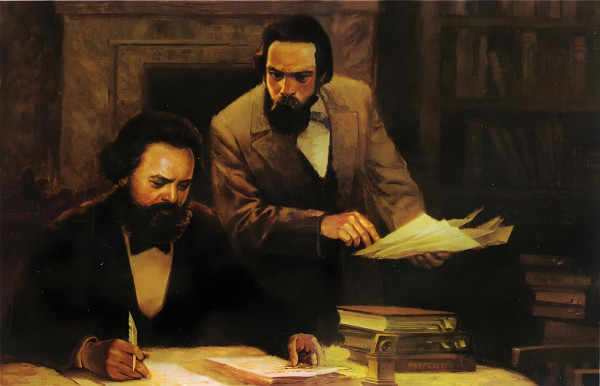

——学习《马克思恩格斯论中国》札记

王晓峰

摘要:《马克思恩格斯论中国》汇辑了马克思、恩格斯撰写的十几篇关于中国的通讯、评论,使用了“隔离”“隔绝”“闭关自守”等词语描写明清王朝存在的状态。不同于西方主流学者的社会达尔文主义逻辑,马克思、恩格斯秉持的是唯物史观的社会化大生产理论,并没有一味地指责明清王朝的闭关锁国,而是在分析明清王朝闭关锁国状态必然被社会化大生产规律所打破的同时,还分析了明清王朝闭关锁国的历史必然性。马克思、恩格斯并没有否定明清王朝对外发生经贸关系的历史事实。中国被动打开国门、卷入殖民体系后遭受了深重苦难。中华民族只有摆脱殖民统治,自主开放,才能充分享有对外开放的红利。

人类进入大航海时代后,西方列强凭着坚船利炮在全世界开疆拓土,野蛮地置中国于殖民地半殖民地的悲惨境地。具有世界宽广视野的马克思、恩格斯长期关注经历“三千年未有之大变局”的中国人民的命运,《马克思恩格斯论中国》汇辑了马克思、恩格斯撰写的十几篇关于中国的通讯、评论,其中提到当时的中国处于“隔离”“闭关自守”的状态。如何理解明清王朝“闭关自守”的内涵?全面开放条件下的清王朝命运与未来如何?这是值得探讨的话题。

一、看待明清王朝“闭关”的两种逻辑

关于如何认识明清王朝的“闭关锁国”政策,西方主流学者秉持的是弱肉强食的社会达尔文主义的逻辑,极尽污蔑之能事,而马克思、恩格斯秉持的是属于唯物史观的社会化大生产的逻辑,保持着历史的科学客观理性。

西方主流学者从弱肉强食的社会达尔文主义出发,污蔑中国是封闭僵化、愚昧无知、野蛮落后的国家,居高临下地宣扬自己代表先进的文明,是文明的传播者,把对中国的侵略说成是对中国的拯救,把侵略软弱贫弱的中国当成社会达尔文主义逻辑里的天经地义的合情合理的事。他们宣称1840年的中英军事冲突打开了清王朝封闭的大门,带给大清王朝西方文明,是中英贸易战争而不是鸦片战争,将战争根源归结为清王朝愚昧地抵制西方自由贸易,抵制西方先进文明,强词夺理地宣扬对华战争的合法性,企图掩盖英国和其他西方国家以国家名义武装贩毒的实质性内容,抹杀中国人民奋起抗击鸦片毒害的自卫斗争的合理性。国内也有学者说,是鸦片战争一声炮响,打破了清王朝的封闭落后,给中国带来了先进文明。

马克思、恩格斯使用“隔离”“隔绝”“闭关自守”等用语描述明清王朝闭关锁国时,秉持的是唯物史观的社会化大生产理论。在前资本主义社会相当长的历史里,各个国家、民族和部落之间长期处于相互隔绝孤立的状态,甚至在交通不发达的一国区域内,也会呈现相对隔绝的状态。马克思判断“与外界完全隔绝曾是保存旧中国的首要条件”(1),还讲道:“一个人口几乎占人类三分之一的大帝国,不顾时势,安于现状,人为地隔绝于世并因此竭力以天朝尽善尽美的幻想自欺。”(2)这里的“隔绝”“闭关自守”至少有三种含义:一是指清王朝被列强国家侵入前的地理意义的自然存在状态;二是揭示了封建制度步入衰落的明清封建统治阶级失去了鼎盛时期开拓进取的精神品质,安于现状、不思进取、畏惧对外交往;三是指出这是明清王朝面临外敌入侵时自保的策略。

按照马克思主义的社会化大生产理论,随着生产技术的进步,社会生产将由狭小的领域扩展到广阔的空间,“有一种使各个孤立的活动越来越为人们的联合活动所代替的趋势”(3),“使一切国家的生产和消费都成为世界性的了”(4)。明清王朝的“闭关锁国”之所以成为“问题”,是因为社会化大生产规律作用下的历史成为普遍交往的世界历史,孤立分散的民族成为相互联系的世界民族。在社会化大生产规律的作用下,清王朝的闭关锁国状态必然被打破,被迫卷入世界历史。因此,恩格斯在一封信件里讲“中国的铁路建设可能开放;这样,这最后一个闭关自守的、以农业和手工业相结合为基础的文明将被消灭”(5),“在中国进行的战争给古老的中国以致命的打击。闭关自守已经不可能了”(6)。

但是,马克思、恩格斯不是一味地指责明清王朝的闭关锁国。面对袭来的祸国殃民的鸦片,清王朝不得不奉行闭关锁国的政策。马克思写道:“由中国向印度输出的白银,几乎使天朝帝国的银源有枯竭的危险”,“除了这些直接的经济后果之外,和私贩鸦片有关的贿赂完全腐蚀了中国南方各省的国家官吏”。(7)禁止鸦片交易,成为中国政府的不二选择。马克思写道:“1837年,中国政府终于到了非立即采取果断行动不可的地步。”(8)有官员提议使鸦片贸易合法化而从中取利,“但是经过帝国全体高级官吏一年多的全面审议,中国政府决定‘此种万恶贸易毒害人民,不得开禁’”(9)。尽管财政困难,而鸦片贸易利润丰厚,咸丰帝“明知为制止日益增多的鸦片输入而作的一切努力不会有任何结果,但仍然恪守自己先人的坚定政策”(10)。这就讲清楚了“闭关”具体针对的是因输入鸦片而“影响着中国财政、社会风尚、工业和政治结构的破坏性因素”(11)的情况。

在《欧洲的金融危机——货币流通史片断》一文里,马克思写道:“英国的仁慈强迫中国进行正式的鸦片贸易,用大炮轰倒了中国的围墙”(12),明确地告知我们,英国“轰倒了中国的围墙”的目的,不是为了与中国进行正常的贸易,而是为了“强迫中国进行正式的鸦片贸易”!这是列强们盛行的弱肉强食的强盗逻辑使然,这是当代世界贸易规则所禁绝并为任何一个文明国家所不耻的武装贩毒行为。而清王朝的“闭关”,针对的不是正常贸易,而是罪恶的鸦片贸易。鸦片贸易给日不落帝国带去数不尽的真金白银,严重地祸害清王朝,使其银贵钱贱、军备废弛,吸食民众、伤风败俗。明清王朝是主权国家,有无可指责地选择对外贸易的方式、程度、规模、时间和地点的权力。西方主流学者指责清朝彻底地闭关锁国,表现出企图变中国为殖民地图谋的强盗逻辑。

马克思证明了英国未必能够在正常的贸易活动中完败中国,从而扯下英国强盗们披着的“贸易自由”的漂亮外衣,揭露了英国强盗逻辑的荒谬性。马克思批评了那种“以为天朝帝国‘大门被冲开’一定会大大促进美国和英国的商业”(13)的虚妄见解。1856年,马克思援引英国驻上海领事罗伯逊先生的报告,写道“最近十年来中国茶叶的出口增加了大约63%,丝的出口增加了218%,而工业品的进口减少了66%。他估计,现在从世界各地平均每年输入中国的白银,比十年前多558万英镑”(14)。英国并没有获得预想的在华商业扩张的效果。马克思摘录了1852年在广州的一位英国官员米切尔先生致乔治·文翰爵士的报告书里披露的材料:“我们与这个国家(中国)的通商条约充分生效至今(1852年)已将近10年。每一个可能设想的障碍都已清除”,但“从商业部的表报上,我们看到一件非常突出的事实,即1850年底我们向中国出口的工业品,同1844年底相比,几乎减少了75万英镑”。(15)英国对华的1854年工业品输出,只有1843年的十七分之十。这说明,英国无法在正常的贸易范围内用产品征服中国市场,只得在舆论上污蔑中国抵制非法鸦片贸易的正当行动为“闭关锁国”,发动第二次鸦片战争,逼迫中国增加沿海和内地的开放口岸数量,以扩大对华鸦片输出规模,荼毒中国人民,获得罪恶利润。马克思饱含着对中国人民悲惨命运的极大同情,揭露了“陈腐世界的代表是激于道义,而最现代的社会的代表却是为了获得贱买贵卖的特权”(16)。

列强们标榜自由贸易,污蔑中国闭关锁国,但英国真的崇尚贸易自由吗?马克思在1862年2月写的《关于棉纺织工业的危机》中提出:“殖民地曾经抗议宗主国的‘殖民制度’达一百五十年之久而未获结果。那时殖民地要求贸易自由,而英国则坚持实行限制措施。现在英国宣传贸易自由了,而殖民地则认为针对英国实行保护关税政策更符合它们的利益。”(17)马克思在1858年的《鸦片贸易史》里揭露了英国贸易自由的虚伪本质:“英国政府公开宣传毒品的自由贸易,暗中却保持自己对毒品生产的垄断。任何时候只要我们仔细地研究一下英国的自由贸易的性质,我们大都会发现:它的‘自由’说到底就是垄断。”(18)英国口中讲的“贸易自由”,实质上是英国垄断鸦片倾销获取高额利润的自由,剥夺中国人民未必愿意要的鸦片种植和销售的权力。马克思说:“正因为英国政府在印度实行了鸦片垄断,中国才采取了禁止鸦片贸易的措施。”(19)中国政府和人民没有按照西方资本主义的要求成为彻底的不设防的殖民地,没有对列强们彻底开放鸦片自由贸易,这本来是一个主权国家的正当行为,却被强盗们污名化为“闭关锁国”。英国鼓吹“贸易自由”的实质,无非是秉持自私自利的原则,自由地侵略中国、自由地向中国武装贩毒到中国毒害中国人民的罪恶勾当而已。

二、白银贸易和关税:明清王朝并非绝对闭关自守

马克思虽然承认清王朝存在闭关锁国的精神状态,也承认清王朝制定了一些被西方列强定性为“闭关锁国”的政策,但从来不认为清王朝绝对中断了与外界的经贸联系。在《中国革命和欧洲革命》这篇文章里,马克思提到了在所谓的“隔绝状态通过英国而为暴力所打破”前,明清王朝早已与外国发生了大规模的经贸往来。

白银贸易是明清王朝与外国发生贸易关系的铁证。马克思研究了清王朝与外国发生大规模白银贸易的历史事实。马克思指出:“在1830年以前,当中国人在对外贸易上经常是出超的时候,白银是不断地从印度、不列颠和美国向中国输出的。可是从1833年起,特别是1840年以来,由中国向印度输出的白银是这样多,以致天朝帝国的银源有枯竭的危险。”(20)他还写道:“自1833年起,当对华贸易垄断权由东印度公司手中转到私人商业手中之后,这项输入便迅速地增加了。”(21)对华白银输入迅速增加的史实,发生在鸦片战争前的“1830年以前”的时间段。而“自1833年起”中国对印度输出白银的规模造成“天朝帝国的银源有枯竭”的危险,小规模的贸易活动不会造成这样的危险,只能是大规模的贸易活动。也就是说,马克思认为1840年英国大炮轰开清王朝大门之前清王朝已经与外国发生了大规模的贸易关系,而并非一般人认为的那样“闭关锁国”。

中国与欧洲之间白银的大规模流动,可以证明中国与欧洲之间发生了大规模的商贸关系。马克思在《欧洲的金融危机——货币流通史片断》一文里考察了17世纪初到19世纪中期美洲、欧洲和亚洲白银资本的流向,证明了此间的中国参与了全球性白银资本的大规模贸易循环。马克思指出:“从17世纪初起,亚洲,特别是中国和印度,对欧洲和美洲的金银市场一直起着重要的影响。”(22)白银是这些东方国家的唯一交换手段,由于同东方进行贸易,从西属美洲大量输入欧洲的财宝,有一部分就从欧洲大陆外流,于是,美洲输入欧洲的白银,就这样由于从欧洲输往亚洲而得到了平衡。马克思考察了亚洲和西方之间白银流通的三个时期:第一个时期是从17世纪起到1830年左右,向亚洲输出的白银,总的说来是增加的。马克思说:“因为英国人为购买中国茶叶汇去的几乎完全是白银。到18世纪末,白银从欧洲向东亚的外流已经达到十分巨大的规模,乃至吸收掉很大一部分从美洲输入的白银。”(23)第二个时期是“从1831年到1848年”,欧洲向亚洲的白银“输出开始削弱,直到最后出现回流,亚洲第一次把它在几乎两个半世纪内吸收去的财宝的一部分渊源输还欧洲”。(24)第三个时期是1849年后,“亚洲以空前的规模吸收白银”(25)。“19世纪头30年,欧洲更加觉察到亚洲在这样吸收白银”,从1811年到1822年,欧洲向印度和中国输出的白银超过从这些国家输入的黄金3000多万英镑。马克思指出中国在三个时期的世界性贸易体系中具有“左右”世界白银贸易潮流的地位:“在第一个和第二个时期是中国左右着潮流,在第三个时期还是中国左右着潮流。”(26)

鸦片战争后,中国在世界正常贸易链条中的地位依然很重要。马克思在《新的对华战争》里引用了英国《经济学家》的观点:在正常贸易中,中国货物具有强大的竞争力。《经济学家》说:“澳大利亚每年从中国得到大量茶叶,却没有什么可以在中国找到销路的货物作为交换。美国也得到大量茶叶和若干生丝,其价值远超过它直接对中国的出口额。”(27)英国从澳大利亚进口黄金和从美国进口棉花,从而弥补美国和澳大利亚对中国的逆差,“目前英国、澳大利亚和美国对中国的这个逆差,在很大程度上已由中国转移到印度,与中国在鸦片和棉花上面产生的对印度的逆差相抵消”。中国从美国和澳大利亚赚的钱,又经英国东印度公司的对华贸易回到英国,“《经济学家》根据这些经济上的观察推论说:英国对华贸易的任何严重停顿,将‘是一场很大的灾难,它比仅凭乍一看进出口数字所能想象的灾难还要大’”(28)。无独有偶,1998年,西方著名学者弗兰克出版《白银资本——重视经济全球化中的东方》,印证并拓展了马克思关于欧亚美三大洲大规模白银贸易体系里中国占据举足轻重地位的观点。他认为,19世纪前的中国是世界贸易的中心,是世界经济的中心。弗兰克在中文版前言里分析道:“我们可以看到,作为中央之国的中国,不仅是东亚纳贡贸易体系的中心,而且在整个世界经济中即使不是中心,也占据支配地位”,“所谓中国自郑和下西洋于1433年终止之后退出海上贸易的说法是不正确的”。(29)

除了清王朝从沿海方向与英法美等国发生贸易关系外,还在陆路与外国发生规模不算小的贸易关系。1857年,马克思在《俄国的对华贸易》里考察了清王朝与俄国的贸易:“这种贸易是依照1768年叶卡特琳娜二世在位时订立的一项条约进行的,是以恰克图作为主要的(如果不是唯一的)活动中心”,“由于这种贸易的增长,位于俄国境内的恰克图就由一个普通的要塞和集市地点发展成一个相当大的城市了”。(30)因为贸易而发展成一个相当大的城市,表明当时中俄边境贸易已经相当繁盛了。

衡量一个国家是否对外开放以及开放程度的有效衡量指标之一,就是看这个国家的关税率。如果一个国家的关税率很高,那就说明该国存在关税壁垒,对外不够开放。如果一个国家的关税率非常低,那就说明该国是对外开放的。鸦片战争前,中国的关税率普遍低于口口声声主张自由贸易的西方国家。在《俄国在远东的成功》里,马克思说中英条约“第二十八款非常可能促使中国当局对英国工业品规定7.5%的子口税,将来经过要求会改为2.5%的进口税”(31)。马克思这里提到的“7.5%的子口税”和“2.5%的进口税”,均为极低的关税率。日本学者高柳松一郎认为:“中国之进口税,与亚非两洲劣等国之进口税相等,有两大特质,即税率极低,税目分类极简单是也。”(32)他赞同曾在中国海关任职30多年的美国人马士在《中华帝国对外关系史》中提供的中国税率数据。马士披露了1756年清王朝出口茶的关税是每担征收0.2两银,实际征收0.8两银。鸦片战争爆发7年前的1833年,小马礼逊(33)出版了《中国商业指南》,该书“棉花帝国关税是0.298两,而征收的实数却是1.74两”(34),“茶的帝国关税是每担1.279两银子,而实际征收是6两银子”(35)。马士评论道:“而在联合王国中,政府却对茶征收一笔售价96%的进口税,约为广州发票价格的200%。”(36)马士为了说明此事,专门引用了密尔本的《东方贸易》第二卷第477、541页的内容:英国“对一切茶叶96%的课税,是从1806年起实行的”(37)。由此看出,即便是站在西方立场上高估的清王朝关税率,中国茶叶出口关税率仅仅是20%,最多是30%,远远低于英国从1806年开始对一切茶叶96%的课税。

马克思指出清王朝“闭关”事出有因:一是由于外国发展与中国商贸关系的竞争激烈,超出清王朝接受的程度,欧洲各国从十七世纪末为了与中国通商而互相竞争,它们之间的剧烈纠纷曾经“有力地助长了满洲人实行排外的政策”(38);二是因清王朝更多的是从统治安全的角度,警惕外国人破坏国家的安定,威胁到自己的统治地位而选择有限开放,主要原因是“害怕外国人会支持一大部分中国人在十七世纪的大约前半个世纪里即在中国被鞑靼人征服以后大约最初半个世纪里所怀抱的不满情绪”(39);三是太平天国起义,“不仅中断了同印度的鸦片贸易,而且也使对外国工业品的购买停止下来”(40);四是因为外国商人做出过足以让清王朝感到安全受到威胁的举动。马克思说:“中国人自古以来就对从海上来到他们国家的一切外国人抱有反感,而且并非毫无根据地把他们同那些看来总是出没于中国沿海的海盗式冒险家相提并论。”(41)明清时期的海禁政策,最直接的目的是防范海盗倭寇在中国沿海的骚扰,防止国外势力与内奸勾结,这是明清王朝无奈自救、自保、防御的产物,是一个主权国家的自主行为,本意并非禁止正常的经济贸易往来。需要明确指出,由于清政府对各国来华商人采取了某些不必要的“防范措施”,以致拒绝接受一切新鲜事物,中国人民的耳目愈益闭塞、思想愈趋保守,从而在客观上造成了延缓和阻滞中国社会发展的恶果。但是,对外执行什么政策,乃是一个独立国家的固有主权。早期西方国家的对华贸易,具有资本主义侵略的性质。有些到中国来的外国人趾高气扬、骄横狂暴,无法无天。对于这些侵略分子、犯罪分子加以防范和惩处完全必要。从某种意义上讲,闭关政策是拥有主权的明清王朝对当时海盗商人不法行径的一种必然的合理的回应,具有一定的自卫功能。历史学家胡绳认为:如果“把十八世纪清朝政府的这些通商制度仅仅看成是落后的闭关锁国政策,而不承认它起了民族自卫作用,是错误的”(42)。

三、中国被动地“卷到文明中来”的血泪、激荡和痛苦

开放带来进步,但需要注意,社会化程度高的先进工业国逼着落后农业国开放,并不意味着落后的农业国会在被动的依附性全面开放中获得红利。马克思、恩格斯一方面看到人类社会将随着机器大工业的发展、生产的社会化程度加深,日益紧密地联系起来,另一方面指出世界历史形成过程中,列强逼迫包括中国在内的世界其他国家全面开放,造成中华民族和其他被开放国家的灾难。

马克思在1850年写的一篇时评中说:“成千上万的英美船只开往中国……以手工劳动为基础的中国工业经不住机器的竞争。牢固的中华帝国遭受了社会危机。不再有税金收入,国家濒于破产,大批居民落得一贫如洗,这些居民起而闹事,迁怒于皇帝的官吏和佛教僧侣,打击并杀戮他们。”(43)马克思在《中国革命和欧洲革命》里讲到中国全面开放造成的政治经济社会的灾难:“中国的纺织业在外国的这种竞争之下受到很大的损害,结果社会生活也受到了相当的破坏”,“鸦片贸易所引起的金银外流,外国竞争对本国工业的破坏性影响,国家行政机关的腐化,这一切造成了两个后果:旧税捐更重更难负担,旧税之外又加上新税”。(44)恩格斯讲道:“由于在世界各国机器劳动不断降低工业品的价格,旧的工场手工业制度或以手工劳动为基础的工业制度完全被摧毁”,“事情已经发展到这样的地步:今天英国发明的新机器,一年之内就会夺去中国千百万工人的饭碗”。(45)

这表明,对于中国而言,被“卷到文明中来”的过程,不是田园诗般的浪漫旅程,而是充满了血泪、激荡和痛苦。资产阶级开拓世界市场,用摧枯拉朽的大炮、伪善的宗教文化等,打开其他国家和民族的大门,使其卷入被殖民化的过程中,造成殖民地半殖民地国家的危机和灾难。落后的农业国清朝被迫对工业发达的英国全面开放后,除了造成一年之内就会夺去中国千百万工人的饭碗的直接经济后果之外,还加剧了中国南方各省官吏的腐化、国家财政困难和社会不稳定。

携带廉价工业制成品的英军和英国商人打垮了中国的手工业,中国产业被毁,国家税收减少,财政陷入危机,不得不向百姓多收税,又激化国内矛盾,引发人民起义,国家陷入内忧外患。太平天国起义是中国近代史上惊心动魄的一场革命。马克思认为,“中国的连绵不断的起义已经延续了约十年之久,现在汇合成了一场惊心动魄的革命……推动了这次大爆发的毫无疑问是英国的大炮,英国用大炮强迫中国输入名叫鸦片的麻醉剂”(46)。古老中国整个传统的制度将完全崩溃,这就是英国入侵清朝给中国带来的必然结果。鸦片战争前的“愚蠢、保守、昏聩”的清王朝,清楚地知道按照西方要求的全面开放将带来什么样的灾难结果。对于清朝统治者和中国手工业者来说,没有什么可以抵抗的手段,最直接、最便捷的手段就是排斥英国货物,拒绝与英国发生贸易关系。

马克思斥责这些鸦片贩子身上特有的那种古老海盗式掠夺精神,在中国犯下了滔天罪行。马克思说:“当我们把目光从资产阶级文明的故乡转向殖民地的时候,资产阶级文明的极端伪善和它的野蛮本性就赤裸裸地呈现在我们面前,它在故乡还装出一副体面的样子,而在殖民地它就丝毫不加掩饰了。”(47)“他们强奸妇女,枪挑儿童,焚烧整个整个的村庄,完全是卑劣的寻欢作乐,记录下这些暴行的不是中国官吏,而是那些英国军官自己。”(48)1857年,马克思写下《英人在华的残暴行动》,控诉英国强盗的罪恶:“广州城的无辜居民和安居乐业的商人惨遭屠杀,他们的住宅被炮火夷为平地,人权横遭侵犯……中国人针对着英国人提出的每一件控诉,至少可以提出九十九件控诉。”(49)在《英人对华的新远征》一文里,恩格斯写出英军在镇江的暴行:英军损失了185人,他们为了对此进行报复,在劫城的时候大肆屠杀。“英军此次作战自始至终大发兽性,这种兽性和引起这次战争的贩私贪欲完全相符。”(50)

四、中华民族抗击殖民压迫,自主掌握开放红利

《共产党宣言》里有这样的描述:“旧的、靠本国产品来满足的需要,被新的、要靠极其遥远的国家和地带的产品来满足的需要所代替了。过去那种地方的和民族的自给自足和闭关自守状态,被各民族的各方面的互相往来和各方面的互相依赖所代替了。”(51)马恩没有停留在现象描述上,而是研究了相互隔离、封闭、分散的各个国家和民族能够相互联系在一起的动因,来自资本主义大工业、社会化大生产所具有的驱动力。

由于社会化大生产规律是“起着作用的政治经济学本身的内在规律”(52),资本集中以及向世界拓展市场空间的殖民行为具有客观必然性,但马克思主义与客观主义对“客观性必然性”的理解有着本质区别。马克思曾经批评蒲鲁东《政变》一书,之所以出现“不知不觉地变成了对政变主角所作的历史辩护”的错误,是因为“陷入了我们的那些所谓客观历史编纂学家所犯的错误”。(53)马克思讲的“客观历史编纂学家所犯的错误”,正是列宁批评的十九世纪俄国合法马克思主义者司徒卢威在谈论历史必然性时所犯的客观主义的错误:“客观主义者证明现有一系列事实的必然性时,总是有站到为这些事实辩护的立场上去的危险”(54),而马克思主义不会满足于肯定“不可克服的历史趋势”,而是直率而公开地站到被压迫民族一方,比客观主义者更彻底、更深刻、更全面地揭示历史趋势,“不仅指出过程的必然性,并且阐明究竟是什么样的社会经济形态提供这一过程的内容,究竟是什么样的阶级决定这种必然性”。(55)

列强们给中国贴上“闭关落后”的标签,污名化中国人民奋起抵抗殖民者的正义之举,“这些把炽热的炮弹射向毫无防御的城市、杀人又强奸妇女的文明贩子们,尽可以把中国人的这种抵抗方法叫做卑劣的、野蛮的、凶残的方法”。而马克思、恩格斯既肯定“各民族的各方面的相互往来和各方面的相互依赖”是历史的必然趋势,也坚定地站在反抗殖民压迫的中国人民一边,讴歌中国人民抵抗殖民者的正义行为:“既然英国人把他们当作野蛮人对待,那么英国人就不能反对他们利用他们的野蛮所具有的长处。”马克思认为,“我们不要像道貌岸然的英国报刊那样去斥责中国人的可怕暴行,最好承认这是‘保卫社稷和家园’的战争,这是一场维护中华民族的人民战争”(56),应当根据中国当时所已达到的文明程度来评估他们的反抗形式。马克思把中国人民抗拒鸦片的斗争放在世界反对殖民主义斗争的宏观背景中,认为“在18世纪,东印度公司与天朝帝国之间的斗争,具有外国商人与一国海关之间的一切争执都具有的共同点,而从19世纪初起,这个斗争就具有了非常突出的独有的特征”(57)。

不同于历史的客观主义,马克思揭示了世界连成一体历史进程的必然性,也揭示了究竟是什么样的阶级决定这种必然性以及这种历史必然性的实际内容。从资本主义社会化大生产的角度,马克思认为英国殖民者在亚洲的殖民扩张具有双重使命:“一个是破坏的使命”,“另一个是重建的使命”。(58)受到卑劣的利益驱使的殖民者充当了资本主义社会化大生产向全球扩张的历史的不自觉的工具,但马克思并没有歌颂这种历史的不自觉的工具,反而清醒地指出,资产阶级使个人和整个民族遭受流血与污秽、蒙受苦难与屈辱,英国殖民者不会解放亚洲人民。西方人在中国修建铁路,看似给落后的中国带来现代文明,但是,无法主宰自己命运的旧中国不仅无法获得修建铁路的红利,反而遭遇劫难。晚年恩格斯预言西方人在中国修建铁路对中国人民带来的严重后果:“英国资本极力要修建中国的铁路。但是,中国的铁路意味着中国小农经济和家庭工业的整个基础的破坏;由于那里甚至没有中国的大工业来予以平衡,亿万居民将陷于无法生存的境地。”(59)他还指出:“在陆地和海上打了败仗的中国人必定欧洲化,开放他们的港口以进行全面通商,建筑铁路和工厂,从而把那种可以养活亿万之众的旧制度完全摧毁。过剩人口将急剧地、不断地增长——被赶走的农民涌向沿海,到别的国家去谋生。”(60)全人类如何享受到社会化大生产的进步带给人类自由解放的红利?马克思指出:“只有在伟大的社会革命支配了资产阶级时代的成果,支配了世界市场和现代生产力,并且使这一切都服从于最先进的民族的共同监督的时候,人类的进步才会不再像可怕的异教神怪那样,只有用被杀害者的头颅做酒杯才能喝下甜美的酒浆。”(61)

获取开放红利的前提,是殖民地半殖民地的人民自己掌握自己的命运。马克思、恩格斯关心中华民族的前途和命运,预言中国将发生重大变化,“有一个事实毕竟是令人欣慰的,即世界上最古老最巩固的帝国八年来被英国资产者的印花布带到了一场必将对文明产生极其重要结果的社会变革的前夕”(62)。外国入侵,割地赔款,税负过重,官逼民反,太平天国革命猛烈冲击大清王朝的封建统治秩序。马克思、恩格斯预料到英国入侵中国必将引发中国的革命:“这个国家现在已经接近灭亡,已经面临着一场大规模革命的威胁。”(63)以国家名义武装贩毒的英国鸦片贩子,转化为用大炮轰击大清帝国的战争贩子,打破了与世隔绝的万里长城,打碎了清王朝的天朝上国美梦,拖入一场深重危机中。英国的大炮破坏了皇帝的权威,“接踵而来的必然是解体的过程,正如小心保存在密闭棺材里的木乃伊一接触新鲜空气便必然要解体一样”(64)。太平军使得清王朝在南部的统治趋于土崩瓦解。恩格斯在1857年说:“有一点是肯定无疑的,那就是旧中国的死亡时刻正在迅速临近。……中国的南方人在反对外国人的斗争中所表现的那种狂热本身,似乎表明他们已觉悟到旧中国遇到极大的危险;过不了多少年,我们就会亲眼看到世界上最古老的帝国的垂死挣扎,看到整个亚洲新纪元的曙光。”(65)

马克思于1850年预言“太平洋时代”的世界图景:“我们就将有一条固定航线,从英国通往查格雷斯,从查格雷斯和圣弗朗西斯科通往悉尼、广州和新加坡。……太平洋就会像大西洋在现代,地中海在古代和中世纪一样,起着伟大的世界水路交通线的作用;而大西洋的地位将要降低,而像现在的地中海那样只起一个内海的作用。”(66)马克思还科学预测出现“中国社会主义”。99年后,中国人民没有辜负马克思、恩格斯的希望,赶走了欺负中国人民的列强,成立了新中国,诚如毛泽东所说:“我们的民族将再也不是一个被人侮辱的民族了,我们已经站起来了。”(67)中国人民在自己的国土上,自主地建设自己的家园。如果说,明清王朝在列强面前只能采取被动的自保政策而没有能力充分地自主开放的话,那么,一个有悠久历史的东方国家在中国共产党的领导下才能站起来、富起来、强起来,完全独立自主地选择开放政策,完全独立自主地依据自身发展需求决定开放的规模大小和程度深浅,完全独立自主地支配对外开放的成果,造福于民族复兴,建设伟大的社会主义现代化强国。

参考文献:

[1]中国历史研究院课题组:《明清时期“闭关锁国”问题新探》,《历史研究》2022年第3期。

[2]王涵枫:《国际经济秩序的周期性演进研究——基于国家形式与资本形态的逻辑》,《政治经济学评论》2023年第5期。

[3]孙寿涛、张朝阳:《美国保护主义回潮的本质、根源与后果——基于高峰先生资本积累理论框架的分析》,《海派经济学》2024年第2期。

[4]吕新雨:《乡村、革命与“中国式现代化”——以全球南方为视角(上)》,《毛泽东邓小平理论研究》2023年第6期。

[5]贾德钦、吴文新:《碰撞与新生:马克思恩格斯论中国的文明向度》,《马克思主义文化研究》2024年第1期。

[6]司书岩:《马克思恩格斯论中国历史变革的世界意义及其启示》,《科学社会主义》2023年第6期。

注释:

(1)《马克思恩格斯论中国》,北京:人民出版社,2015年,第8页。

(2)《马克思恩格斯论中国》,北京:人民出版社,2015年,第70页。

(3)《马克思恩格斯选集》第1卷,北京:人民出版社,2012年,第274页。

(4)《马克思恩格斯选集》第1卷,北京:人民出版社,2012年,第404页。

(5)《马克思恩格斯论中国》,北京:人民出版社,2015年,第169页。

(6)《马克思恩格斯论中国》,北京:人民出版社,2015年,第172页。

(7)《马克思恩格斯论中国》,北京:人民出版社,2015年,第6、7页。

(8)《马克思恩格斯论中国》,北京:人民出版社,2015年,第72页。

(9)《马克思恩格斯论中国》,北京:人民出版社,2015年,第72页。

(10)《马克思恩格斯论中国》,北京:人民出版社,2015年,第73页。

(11)《马克思恩格斯论中国》,北京:人民出版社,2015年,第7页。

(12)《马克思恩格斯论中国》,北京:人民出版社,2015年,第17页。

(13)《马克思恩格斯论中国》,北京:人民出版社,2015年,第111页。

(14)《马克思恩格斯论中国》,北京:人民出版社,2015年,第18页。

(15)《马克思恩格斯论中国》,北京:人民出版社,2015年,第112页。

(16)《马克思恩格斯论中国》,北京:人民出版社,2015年,第71页。

(17)《马克思恩格斯全集》第15卷,北京:人民出版社,1963年,第489页。

(18)《马克思恩格斯论中国》,北京:人民出版社,2015年,第74页。

(19)《马克思恩格斯论中国》,北京:人民出版社,2015年,第71页。

(20)《马克思恩格斯论中国》,北京:人民出版社,2015年,第6页。

(21)《马克思恩格斯论中国》,北京:人民出版社,2015年,第7页。

(22)《马克思恩格斯论中国》,北京:人民出版社,2015年,第15—16页。

(23)《马克思恩格斯论中国》,北京:人民出版社,2015年,第16页。

(24)《马克思恩格斯论中国》,北京:人民出版社,2015年,第16页。

(25)《马克思恩格斯论中国》,北京:人民出版社,2015年,第16页。

(26)《马克思恩格斯论中国》,北京:人民出版社,2015年,第18页。

(27)《马克思恩格斯论中国》,北京:人民出版社,2015年,第104页。

(28)《马克思恩格斯论中国》北京:人民出版社,2015年,第105页。

(29)[德]贡德·弗兰克:《白银资本——重视经济全球化中的东方》,刘北成译,北京:中央编译出版社,2001年,前言第19、20页。

(30)《马克思恩格斯论中国》,北京:人民出版社,2015年,第48、49页。

(31)《马克思恩格斯论中国》,北京:人民出版社,2015年,第90页。

(32)[日]高柳松一郎:《中国关税制度论》(下),李达译,太原:山西人民出版社,2015年,第6页。

(33)小马礼逊于1930年在广州做英国商人通译。

(34)[美]马士:《中华帝国对外关系史》,张汇文等译,上海:上海书店出版社,2000年,第90页。

(35)[美]马士:《中华帝国对外关系史》,张汇文等译,上海:上海书店出版社,2000年,第91页。

(36)[美]马士:《中华帝国对外关系史》,张汇文等译,上海:上海书店出版社,2000年,第92页。

(37)[美]马士:《中华帝国对外关系史》,张汇文等译,上海:上海书店出版社,2000年,第92页。

(38)《马克思恩格斯论中国》,北京:人民出版社,2015年,第11页。

(39)《马克思恩格斯论中国》,北京:人民出版社,2015年,第11页。

(40)《马克思恩格斯论中国》,北京:人民出版社,2015年,第18页。

(41)《马克思恩格斯论中国》,北京:人民出版社,2015年,第47—48页。

(42)胡绳:《胡绳全书》第6卷(上),北京:人民出版社,1998年,第21页。

(43)《马克思恩格斯论中国》,北京:人民出版社,2015年,第133—134页。

(44)《马克思恩格斯论中国》,北京:人民出版社,2015年,第7页。

(45)《马克思恩格斯论中国》,北京:人民出版社,2015年,第130页。

(46)《马克思恩格斯论中国》,北京:人民出版社,2015年,第6页。

(47)《马克思恩格斯选集》第1卷,人民出版社,2012年,第862页。

(48)《马克思恩格斯论中国》,北京:人民出版社,2015年,第142页。

(49)《马克思恩格斯论中国》,北京:人民出版社,2015年,第54页。

(50)《马克思恩格斯论中国》,北京:人民出版社,2015年,第58页。

(51)《马克思恩格斯选集》第1卷,北京:人民出版社,2012年,第404页。

(52)《马克思恩格斯选集》第1卷,北京:人民出版社,2012年,第862页。

(53)《马克思恩格斯选集》第1卷,北京:人民出版社,2012年,第664页。

(54)《列宁全集》第1卷,北京:人民出版社,2013年,第363页。

(55)《列宁全集》第1卷,北京:人民出版社,2013年,第363页。

(56)《马克思恩格斯论中国》,北京:人民出版社,2015年,第64、64—65页。

(57)《马克思恩格斯论中国》,北京:人民出版社,2015年,第70页。

(58)《马克思恩格斯选集》第1卷,北京:人民出版社,2012年,第857页。

(59)《马克思恩格斯论中国》,北京:人民出版社,2015年,第170页。

(60)《马克思恩格斯论中国》,北京:人民出版社,2015年,第171页。

(61)《马克思恩格斯选集》第1卷,北京:人民出版社,2012年,第862—863页。

(62)《马克思恩格斯论中国》,北京:人民出版社,2015年,第134页。

(63)《马克思恩格斯论中国》,北京:人民出版社,2015年,第134页。

(64)《马克思恩格斯论中国》,北京:人民出版社,2 015年,第8页。

(65)《马克思恩格斯论中国》,北京:人民出版社,2015年,第66页。

(66)《马克思恩格斯论中国》,北京:人民出版社,2015年,第133页。

(67)《建国以来毛泽东文稿》第1册,北京:中央文献出版社,1987年,第6页。

(本文原载《海派经济学》2025年第1期)

微信扫一扫|长按识别,进入读者交流群

|

|

|

|

|

|

|

|