熊蕾:周总理妙手化解“克什米尔公主号”事件的外交危局

你不知道的克什米尔公主号事件后续

——周总理妙手化解外交危局

熊 蕾

1955年4月11日,为了破坏印尼万隆举行的亚非会议,国民党特务在中国代表团包租的印度航空公司“克什米尔公主号”飞机上安放定时炸弹,造成机上8名中国代表团工作人员和记者以及3名外国记者、5名印度机组人员不幸遇难。70年过去了,关于这起暴力恐怖谋杀案,仍有许多不实之词,遮盖了周恩来总理亲自指挥处理这次突发事件的智慧和成就。

周总理为什么没有乘坐出事飞机?

几十年来,一直有人在重复这样一个说法:周总理得到了国民党特务要搞暗杀行动的情报,因此改变了行程。

这种说法完全不顾事实。

事实是:根据当时收到的情报,国民党特务是策划在香港、印尼两地对周总理实施暗杀。周总理在香港和在印尼的风险,是同等的。如果要规避国民党特务搞暗杀的危险,周总理完全可以不去印尼。

据《杨尚昆日记》记载,当时政治局开会,也提出总理不要去印尼的意见。但是总理考虑各方面影响,还是坚持以身涉险,亲赴万隆。

请注意,万隆会议的开幕时间是4月18日,比克什米尔公主号爆炸整整晚一个星期。

此前印尼方面并没有邀请周总理在会前访问该国。所以周总理根本不可能提前一个星期出发。

也就是说,总理本来也不会乘坐11日从香港起飞的克什米尔公主号。

但是在临近万隆会议开幕之前,总理的确有可能从香港搭乘包租的印航班机去印尼。改变这一可能行程的,是缅甸总理吴努的动议。

吴努希望周总理在4月13日左右先到仰光,与印度、埃及、阿富汗等国领导人商讨万隆会议有关问题。

总理当时刚做完阑尾切除手术,准备从昆明乘汽车到缅甸,这至少需要5天,想在13日抵达仰光有一定困难。于是吴努和印度总理尼赫鲁安排,派印航一架飞机于14日到昆明接周总理和中国代表团前往仰光,以免去总理的山路劳顿。

此时,国民党保密局香港情报站已经获悉周总理不走香港了,但是台湾当局认为对代表团的打击会影响其在亚非会议中的实力,命令手下仍按原计划进行恐怖暗杀。

爆炸前与英国人的交涉

1955年4月8日,周总理一行抵达昆明。在为仰光会议和万隆会议作准备的同时,他也关注着国民党特务的动向和有关人员的行程安全。

总理和尼赫鲁在万隆会议上

9日晚,周总理接到了更新也更具体的情报。他从昆明打电话给北京办公室的工作人员,要其速告外交部,在中国代表团租用的印度航空公司克什米尔公主号飞机抵达香港启德机场之前,立即将我情报部门获知国民党特务准备在飞机上放置爆炸物的情况,通报英国驻华代办处、新华社香港分社以及赴香港候机的部分中国代表团工作人员。

外交部外交史编辑室编的《新中国外交风云》第二辑(世界知识出版社1991年版)中,署名“史实”的《“克什米尔公主”号空难事件》一文中记载:

4月9日当晚,外交部办公厅获悉,台湾国民党特务欲破坏我代表团所乘飞机,并备有定时炸弹。同时,昆明长途电话传达周总理的紧急指示,要求外交部将此情况火速转告新华社香港分社和我国代表团,要他们立即向香港当局提出交涉,并请香港当局保证我有关人员的安全;还指示外交部在北京向英国驻华代办处进行交涉。办公厅主任董越千当晚将周总理上述指示转告了新华社香港分社和我代表团。

10日上午8时,董越千向外交部常务副部长张闻天作了汇报。张闻天随即指示欧非司副司长张越向英国驻华代办处进行交涉。9点30分,张越紧急约见英国驻华代办处参赞艾惕思,告知中国记者一行11人次日上午由香港乘飞机去万隆采访亚非会议,我们获悉国民党特务将从中进行阻挠和捣乱,故请其转告香港当局注意,并务必对他们的安全予以照顾。

请注意这之间措辞的差别。

总理要求告诉英方和印航的是:国民党特务准备在飞机上放置爆炸物。

外交部实际交涉时告诉英方的是:国民党特务将从中进行阻挠和捣乱。

这不是细微的差别。

要在飞机上放置爆炸物,安保的范围会集中在飞机本身。而阻挠和捣乱,范围就漫无边际了。事后来看,香港警察一直注意的是有没有未经核准的人进入或接近飞机。其注意对象显然主要是飞机以外。

外交部在飞机爆炸前和英方的交涉内容,与总理的紧急指示,严重不符。

打捞上来的“克什米尔公主号”飞机残骸

外交上的被动

克什米尔公主号爆炸之后,周总理的愤怒和悲痛可想而知。他指示外交部发表声明并照会英国驻华代办处,指出英国政府和香港当局负有严重责任,必须认真查究,将参与此事的蒋特逮捕。

总理要张越再问英国驻华代办处参赞艾惕思,并特别交代,在外交部声明及给英国代办处的照会中,应如实写出4月10日上午张越对艾惕思的通知内容及艾惕思关于香港所采取措施的答复。

此时,总理还不知道张越4月10日与英方交涉的具体内容。

然而,4月12日下午新华社播发的《中华人民共和国外交部声明》,并没有“如实”写,而是说:

“早在这批代表团人员和新闻记者启程前,中华人民共和国政府即已获悉,美国和蒋介石的特务机关正积极布置对我国代表团将要包乘的印度飞机进行破坏,……因此,中华人民共和国外交部在4月10日9时半特将这一情况通知了驻北京的英国代办处,要求英国代办处转告香港英国当局注意,并采取措施以保障上述代表团人员和新闻记者的安全。”

问题的关键在于,当时并非这样通知英方的。

17日,英国代办处在给我外交部的备忘录中特别指出:4月10日中国外交部西欧非洲司副司长通知英国参赞,国民党分子可能要对一批中国记者于次日离港前赴万隆会议时进行捣乱,请求采取适当的预防措施。这一通知并未在任何方面予以详述,也不含有破坏的意思。

显然,破坏和捣乱的差别,被英国人抓住了。

其实,即使外交部事前的交涉没有提到安置爆炸物的事情,在声明里如实回顾交涉内容,本来也没有问题。因为发表声明、提交照会的目的,是要敦促英国和香港当局破案。退一万步说,即使当时中国方面没有任何情报,出了这样的大事,英国和香港当局也有责任调查破案。毕竟飞机是从香港起飞,当时香港又是英国管着。

原本发声明的目的只有一个,要求英国人承担破案的责任。可是我们明显从声明里可读出3层意思:我没责任,你有责任,你得破案。以不实事求是的态度通过外交声明来摘清自己的责任,只能造成外交上的被动。

周总理妙手破局

处理“克什米尔公主号”案件(以下简称“克案”)的客观条件,对中国相当不利。

且不说我们自己在事前事后同英方的交涉中违背了周总理的指示而导致的种种被动,就说策划组织这起血腥谋杀的国民党特务机关,远在台湾,我们也鞭长莫及。

而实施谋杀的国民党特务,虽然近在香港,可是我们还没有恢复行使主权,没有治权。当时对香港行使治权的英国又推三阻四,不承认爆炸案是国民党特务所为,迟迟不采取任何行动。

而英国和港方在飞机出事之后两个星期的时间里,一直没有作为,也使自己成为被动的一方,被周总理抓住了破局的机会。

周总理的破局,首先是通过各种渠道展开攻势,逼英方承担起调查破案的责任。各种渠道,除了外交部的声明、照会、约见英方官员,还有各人民团体负责人和各界人士的谈话和公众集会,对英方和香港当局的懒政表示不满,要求他们破案。更有周总理在万隆会议期间就此事与印度总理尼赫鲁几次谈话,希望两国联手逼英国人破案。被炸的飞机是印度的,死难者中有5位机组乘员都是印度人,这就使印度和中国一道成为这桩谋杀案的受害者。

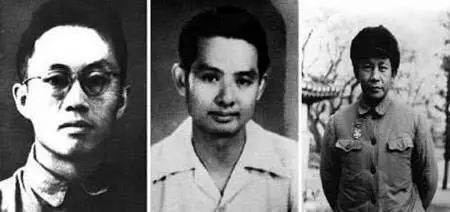

“克什米尔公主号”事件中遇难的3位新华社记者遗像

了解那段历史的人都知道,万隆会议本身的日程以及当时中国代表团面临的形势是多么紧张。参加会议的29个国家,其中只有6个和新中国建立了外交关系,其余国家对中国都怀有深深的敌意或疑惧。

周总理既要参加大会作大会发言,又要和这些国家的代表一个一个交往,做工作。那真是忙得不可开交。但是历史的记录表明,在万隆会议期间,周总理始终在关注并部署着克案的侦破。

早在4月14日,刚到仰光的周总理同印度总理尼赫鲁会见时就谈到,中国、印度应共同促使英国政府指令香港当局破案。

4月26日,仍在印尼访问的周总理告诉尼赫鲁:中国政府获悉,蒋特是利用香港机场的地勤人员破坏飞机的。香港当局应从机场地勤人员中查明凶手。

当晚,尼赫鲁函告周总理,他指派调查克案的印度国家情报局副局长尔·纳·高氏已到雅加达,即去香港。

27日,周总理在印尼会见尼赫鲁和高氏时重申:如果英国政府真有破案的决心,中国政府准备提供艾登信中所要求的材料。

联手印度,既是当时客观环境的需要,也是这场外交战化被动为主动的一着妙手。

对英方提出要求

周总理多管齐下,妙手破局,英国人无法推卸调查破案的责任,却还要找个台阶下。杜维廉提出:希望中国政府能将飞机失事前所说的国民党特务分子可能找麻烦以及事件发生后断定飞机是被破坏所根据的情报,提供给英方,以便利香港当局的调查。

这情报,中方给不给?

周总理的态度很明确:给。但是不直接给,而是通过印度方面给。

5月7日,周总理回到北京,8日下午即约见印度驻华大使赖嘉文和应邀来京的高氏。总理请赖嘉文告尼赫鲁再转告艾登,希望英国政府指示香港当局在调查飞机失事一案上给予合作,并表示“中国愿意提供迄今调查所得的材料和今后调查所可能得到的材料”。

9日下午,周总理接见英国代办杜维廉时对英国政府提出5点破案要求,其中包括:中方提供的材料不得透露给港英当局的华籍职员和与美国有关系的外籍职员;对材料中所提人员应予监视,防止逃跑;对关键人员进行审讯,等等。

从联手印度到对英国政府提出这几点破案要求,周总理已经彻底扭转了中方在克案初期的被动,赢得了政治和外交上的主动。这是经过周总理一个多月纵横捭阖的努力,才重新夺回的主动,来之不易。

八宝山的亚非会议死难烈士公墓纪念碑

熊向晖代表总理与高氏一同赴港

5月12日,周总理将《向香港当局提供的第一份情报》的中、英文本交给高氏。情报已经指出此次暗害活动的主持者、指挥者,以及具体执行者即香港启德机场检修飞机的地勤人员周驹。

5月15日晚,周总理接见杜维廉,告知中国政府准备派一位代表与高氏5月17日去香港,通过高氏与香港当局联系。

15日夜,在中南海西花厅,周总理向时年36岁的熊向晖亲自交代任务:“高氏代表尼赫鲁,你代表我和中国政府。你把新的情况经过高氏提供给香港当局,把高氏转告的香港当局破案的情况报回。”

周恩来与熊向晖

总理强调:“代表不是传声筒,特务案件不同一般。如果你认为香港当局的处理有问题,时间允许就报回请示,时间紧迫就马上向高氏表态。此案复杂,不但涉及蒋,而且涉及美国和英国,所以一定要联合印度,共同促使英国破案。印度也是受害者,但是看法和态度不一定和中国完全一致,要参照统一战线原则来处理。担负责任和行使权力的是香港当局,我们只是处于协助和合作的地位。”

这个交代,清晰而理性,有效地指导了熊向晖后来在香港3个月的工作。

距5月17日离京赴港,熊向晖只有一天的准备时间。虽然是仓促上阵,准备却相当充分。李克农、罗青长、章汉夫、黄华在16日分别向熊向晖介绍情况,并取得英国驻华代办处给他和助手及译电员3人一个月的香港签证。当晚,周总理约见赖嘉文和高氏,黄华与熊向晖参加。

周总理亲自做高氏的工作

5月17日,熊向晖和高氏一行到达广州,18日从广州经深圳抵达香港。高氏随即将我方提供的情报面交港督葛量洪。

高氏托我驻印度分社记者转给我父亲的一张与克什米尔公主号同款的星座式飞机

当晚,英警偕华籍译员按我方开列的12人姓名住址搜查。对其中4人分别拘留、逮捕或监视,5人未找到,而凶手周驹则于当天上午乘美国陈纳德航空公司的飞机“偷渡”台湾。

19日,高氏将头晚抓捕情况告熊向晖。

熊当即表态:一、证明中国政府提供的情报完全正确,证明飞机确实是蒋特所为。二、香港当局仍应竭力追回周驹。

同时提出4个问题:一、为什么周驹恰巧在高先生和我到达香港这一天逃走?二、飞机怎么能有人搭乘偷渡?三、按国际惯例,陈纳德的公司有责任把偷渡者送回香港,为什么会让他到了台北保安队手里?四、香港当局说,周驹在5月18日上午10点16分从启德机场下班,又说他上午10点乘美国飞机逃走,两次时间和事实为什么不一致?

高氏说,前三个问题他也想到了,但是他忽略了第四个问题,没有注意到那个16分钟的时间差。

高氏和熊向晖合作愉快,但是其中不无反复。主要是高氏一开始把自己定位为中间人,对这个任务沉不下心来,待不住。

刚到香港后,高氏认为,中方情报已提供给港方,此案发展到一定阶段后,港方可与熊向晖直接接触,他的中间人任务即可结束。

熊向晖告诉他:“中印两国政府和人民都非常关心此案,工作刚开始,你我是各自政府委派的代表,你不应以中间人自居,更不应中途退出。我与港方接触,一定要通过你。”

案件有了一定进展之后,高氏又对熊向晖说,港方对蒋特破坏及中方提供材料的正确性毫不怀疑,决心破案,并在更大范围将香港国民党特务坏蛋搞干净。

他认为中方提供的情报已足以使港方据以破案,他对破案已无可帮助,建议熊信任港方,让他回国。

熊向晖则对他说:“我们的行动都应听从本国政府的指示,我无权答复你是否现在回国。作为朋友,个人建议,在印度舆情激昂的形势下,你不宜急于摆脱印度政府交给你的任务。”

这两次熊向晖对高氏的表态,都及时报回北京,得到了周总理的肯定和支持。

周总理在给熊向晖的一封电报中指出:“通过高氏转达我们与港方之间的情况和意见,比我们直接与港方发生关系有回旋余地。感谢他在这一案件上的努力,希望他在已经取得成效的基础上,继续在港与你合作,直到破案为止。这是中印友好相互信任的具体表现,也是中印双方争取改善中英关系的一个实际做法。”

高氏得知周总理对他的夸奖,认为要他继续留港是对他的极大信任,是他的莫大荣誉。他将立即报告政府,对总理所说中印关系的话极感兴趣,要熊向晖允许他以适当措辞告诉港督,从中英关系的角度加强港督破案的决心。

每当香港方面出现了新的情况或者反复,熊向晖电告北京后,北京马上就作出反应,或者约见英国代办,或者与印度大使洽谈,督促香港当局将警察司中参与办案的台湾特务一一清理,克服办案中的种种阻碍。

特别是6月初到港了解办案情况的高氏的上司马利克态度有明显反复,周总理得知此情况,收到熊向晖电报的当天下午就接见了印度大使赖嘉文,请他将这一反复转告尼赫鲁总理,指出:

“港方既已承认事情发生在香港,一再认为我方提供的材料可靠,从捕获和侦察到的人犯中联系起来加以追究,即不难获得充分证据。如果港方认为这些人犯因无证据,不能判罪,只能驱逐出境,就说明它想把此案草草了事。我们得到材料,蒋介石通过美国对英国施加压力,要香港政府把逮捕的人驱逐出境到澳门,并交还文件,否则对在台湾的英国领事馆将不予保护,还要派人到香港来捣乱。此外美国也在施加压力。看来这个材料是正确的,而港方过去否认这一点。”

此外,关于马利克对港方态度没有异议,周总理表示诧异,对大使称怀疑这是否代表印度政府的意见。

几天后,赖嘉文见周总理,告知尼赫鲁的表态,请周总理不必有任何怀疑。印度一定尽一切力量使调查彻底地继续下去。

高氏得知这些交涉情况后感慨地说:“你们的效率真高啊!你在这里跟马利克谈,你们总理又找我们驻华大使谈了,连我们总理也知道了。”这效率,不是因为周恩来有三头六臂,而是因为他对同志、对事业的高度责任心。这也是他令海内外各种政治立场的人士一概折服的一个重要原因。

所有这些工作,也使高氏对自己的角色定位和对办案的态度有了很大的转变,从中间人变为当事人。当年8月中,由于英方明显有包庇案犯的嫌疑,办案不力,中方决定召回熊向晖,给英方施加压力。此时,和熊向晖一起在香港已经将近3个月,曾经数度要抽身而去的高氏,却主动提出单独继续留在香港,观察情况。

真相终于大白

9月2日,英国驻华代办欧念儒向章汉夫副部长提交了周驹的罪证摘要,其内容证实克什米尔公主号爆炸,系台湾特务机构指示周驹所为。

香港当局9月3日发表声明,也证实了这一点,并要求台湾当局将周驹交回香港受审。

9月4日,英国驻台湾淡水领事赫尔曼面见国民党台湾省“主席”严家淦,要求将犯罪嫌疑人周驹交回香港当局。

尽管台湾当局不敢交出周驹,但是此案的真相已经大白于天下。密谋克什米尔公主号谋杀案的所有凶手,被永远地钉在历史的耻辱柱上。同时,在与印度联手促使英方港方破案的过程中,一大批混进香港警署乃至政府机构的国民党特务被揭露和清除。

所以,熊向晖在总结此案时,认为,这个案件“凝结着周总理的心血和智慧,在案发后的不利局面中,周总理联合印度向英国政府和港英当局进行了坚决而又有理、有利、有节的斗争,取得了出人意料的胜利”。

更耐人寻味的是,在英方公布克案真相半年之后,英国驻华代办处1956年3月12日在致我外交部的照会中表示:“女王陛下政府无意让香港被利用为对任何人进行敌对活动的基地……女王陛下政府愿意说明:如果今后一旦认为香港的设备正被有意地加以滥用的话,香港政府有自由采取它认为必要的任何行动,来对付这种滥用行为。”

这是香港回归祖国41年前,英国对香港仍有治权的时期,英国政府向中国政府作出的一个正式承诺,不让香港“被利用”成为对新中国进行敌对活动的基地。这也是毛泽东时代外交的一个胜利。

70年过去,克案仍不失为外交危机处理的一个典范。它像一面镜子,折射出不同的人对工作、对同志的态度和掌控全局、处理危机的能力,以及能否把工作做到人心里的水平。

(作者系熊向晖之女,新华社中国特稿社原副社长、高级编辑,本文原载《炎黄春秋》2025年第5期)

微信扫一扫|长按识别,进入读者交流群

|

|

|

|

|

|

|

|