透过七三一陈列馆展品看细菌战暴行

侵华日军七三一部队遗址是日本侵华历史罪证,是大批中外抗日人员及无辜平民罹难地,同波兰奥斯维辛集中营遗址具有同等历史文物价值。七三一部队罪证陈列馆于2022年12月完成改陈提升并对外开放,新增罪证文物2862件、档案史料23000页、影像资料810分钟、战时图书资料及相关展品5980件。在这些新增展品中,有石井四郎亲赠给七三一部队卫生兵的军刀,有七三一部队人体实验受害者的烈士证明书,有记录3497名七三一部队人员信息的《留守名簿》……

一把见证战争暴行的军刀

在七三一陈列馆“人体实验”展区的南侧展柜内,一把透着凛冽寒光的军刀静静地陈列着。军刀的主人是七三一部队卫生兵大川福松。70多年前,因为在七三一部队进行活体解剖的“突出表现”,日本细菌战元凶、七三一部队部队长石井四郎将这把军刀赠送给大川福松。

七三一陈列馆展出的石井四郎赠送大川福松的军刀

1941年8月,正在早稻田大学攻读细菌学的大川福松被召集进入日本陆军,随后进入北安陆军病院,经过三个月的训练后,他被分配到病理实验室工作。在那里,他用老鼠、豚鼠、猿等各种动物进行伤寒、赤痢、鼠疫、霍乱等接种实验及各种成果的观察,同时对各中队定期进行便检、尿检等工作。1944年,他被调入七三一部队,在“不许看、不许说、不许听”的“三训”命令下,每天做病毒及立克次氏体等科目研究,特别是进行冻伤、霍乱、鼠疫人体实验,同时用人体制作标本。1945年8月,大川福松跟随七三一部队撤回日本。2015年,大川福松坐在轮椅上,双手捧着这把血迹斑驳的军刀交到七三一陈列馆馆长金成民手里。

2008年,金成民赴日本对大川福松进行寻访取证,经多次沟通与反复交流后,大川福松终于在餐桌上打开了话匣子:“你们来一趟也不容易,我知道你们想了解七三一的事。”于是,他把当年被石井四郎要求“带进坟墓的秘密”讲给了中国人。他说:“开始的时候不做不给饭吃……渐渐地人就变了。从一天做一两个,到后来一天做五个,不这样就完不成任务……在哭泣不止的孩子面前解剖慰安妇的尸体,把人放在冰天雪地里冻伤,再拿到实验室做实验,在七三一部队解剖的‘马路大’已经数不清了,几乎全部时间都在解剖室工作……”

七三一部队营区及设施航拍图(1939年)

后来,金成民与大川福松交往增多,多次到其家中取证。在一次交谈中,大川福松说,他还有一把军刀,是石井四郎亲赠的军刀。这是一条极为重要的文物征集线索,但当时只被允许远远地看了一下,并且不能拍照。随后的两次见面中,金成民争取到了对这把军刀拍照摄像的权限。2015年冬,金成民再次赴日跨国取证。在日本友人的前期沟通下,大川福松决定把这把刀赠予七三一陈列馆,作为历史见证,并签署了《收据兼誓约书》,其中写明:“我把从很久以前就拥有的军刀让渡给七三一部队罪证陈列馆……所拍摄的照片及伴有声音的视频由七三一部队罪证陈列馆记录保管,允许在馆内播放或作为纪录片的影片使用。我本人也借此机会,对我作为日本帝国陆军卫生兵在关东军防疫给水部工作中所做的人体实验、活体解剖、全取血等残虐的行为深刻反省……”这把军刀的征集与收藏,只是七三一陈列馆赴日跨国取证史料搜集工作的一个缩影,近30年来,七三一陈列馆工作人员累计出访日本40余次,寻访40余名七三一部队原队员,抢救性保存保护了400余小时影像资料及数十万页细菌战珍贵档案文献。

一张承载受害者遗属惨痛记忆的烈士证书

在本次七三一陈列馆改陈布展过程中,策展团队注重增加七三一部队受害者的档案资料,以受害者视角揭露七三一部队的反人类暴行。其中,除新增了新发现的五份“特别移送”档案之外,特别新增的一份烈士证书成为重点展品,其中一份烈士证书陈列在“特别移送”展厅,烈士的名字叫李鹏阁。

1997年,七三一部队用活人做细菌实验最为有力、最直接的证据—“特别移送”档案在黑龙江省档案馆被发现,随后吉林省、辽宁省档案馆立即开展大规模“特别移送”档案整理工作。多年之后,在多方努力之下,“特别移送”受害者李鹏阁成功申请为烈士,由国家民政部下发烈士证。

李凤琴是生活在长春东北师范大学小区内的一位普通老人,在70余年的人生经历中,她从未见过父亲,只是从奶奶的口中得知,父亲叫李鹏阁,1917年出生在辽宁盖县熊岳镇(现黎明村),在熊岳铁东公学堂毕业后考入奉天(沈阳)铁路学院专修科电信科,1936年毕业后到牡丹江铁路电务段上班,1940年被提拔为副站长。家中藏有一部电台,随时保持同外界的联系,李鹏阁总是叮嘱家人要及时烧掉有字的文件。1941年6月的一天,李鹏阁上班后再也没回来。几天后,一群日本兵闯入家中搜查,结果一无所获。三个月后,李凤琴出生。对她而言,父亲只是照片上的陌生面孔,没有声音,没有温度,甚至没有可以寻找的方向。但数十年来,老人坚定地认为父亲是一位反法西斯斗士,是一名烈士,她从未停止寻找的脚步。

1998年,寻找父亲多年的李凤琴从报纸上看到七三一陈列馆对外公布的“特别移送”名单,“李鹏阁”三个字进入她的眼中,被“移送”的时间是1941年7月28日。全家人五味杂陈,随即前往平房区七三一陈列馆。在空旷的遗址区内,李凤琴冲着天空,终于喊出了人生中第一句“爸爸”。

2006年,李凤琴在七三一陈列馆见到了李鹏阁被“特别移送”的原始档案,档案“关宪高第七六四号”记载,李鹏阁于“昭和十六年七月二十八关东宪兵司令官原守”签署命令送往七三一部队,即为1941年7月28日签署之“特别移送”命令。随着相关档案材料被逐一挖掘整理出来,“特别移送”之李鹏阁事件越来越清晰明确。在七三一陈列馆学术研究的支撑下,李凤琴心中埋藏多年的将李鹏阁申报为烈士的愿望终于可以实现了。

2011年,七三一陈列馆为李鹏阁烈士出具了《认定函》:“据掌握之材料及调查情况,可以认定:李鹏阁作为一名反法西斯战士、抗日志士,长期从事抗日活动,于1941年7月28日被侵华日军关东宪兵队以‘特别移送’方式送到七三一部队致死。”一年后,通过烈士申报程序,中华人民共和国民政部为李鹏阁颁发了《革命烈士证明书》,内容为“李鹏阁同志因从事地下革命工作被日本宪兵逮捕移送七三一部队壮烈牺牲,经批准为革命烈士。特发此证,以资褒扬”。在烈士证下发的第一时间,李凤琴携家中祖孙三代13人,前往七三一陈列馆殉难者长廊内刻有李鹏阁名字的石碑前长跪不起,诵读了祭文,一家几代人50多年的心愿终于实现了。

一本记有3497人员信息的七三一部队留守名簿

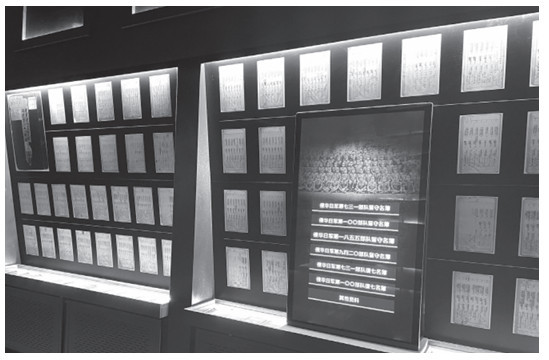

七三一陈列馆本次改陈新增展品的最大亮点是将藏于日本国立公文书馆的全卷本《关东军防疫给水部留守名簿》(以下简称“留守名簿”)首次展出,在“七三一部队”展厅内,一面新打造了一座《留守名簿》展墙,展厅内一整面墙以本部大楼外观造型为设计元素,将一页页《留守名簿》立体展示于玻璃窗内,并配有多媒体电子触摸大屏可以翻阅查看,名簿记载了七三一部队成员信息,共有成员3497名,这为深入开展七三一部队总体规模、人员来源、身份构成等基本史实问题研究提供了一手史料。

七三一部队《留守名簿》展墙

七三一部队《留守名簿》首次被提及是在1982年4月6日,日本第96回内阁委员会召开,讨论问题中涉及七三一部队成员在战后领取养老金和抚恤金的问题,需要对七三一部队人员身份进行识别和确认,内阁委员利夫在讨论中提出:“在旧满洲国也就是中国东北地区有属于原关东军防疫给水部的军人和军属。其中,抚恤(退休)官员只接受抚恤金的公务员有多少人?此外,非抚恤官员有多少人?以上情况有没有资料可查?”日本厚生省援护局业务第一课课长森山喜久回复说明“关东军防疫给水部的《留守名簿》记载了战后通过善后处理工作办理的复员人员信息。根据这份名册的记载统计得知:将校军官133名,准士官、下士官及士兵总计1152名。其余的为文官,包括技师、技术人员及下级官吏有265名,合计1550名。其次非抚恤公务员的人员即以受雇佣人员为主体者,共有2009名”。这份讨论记录作为重要档案被保存下来,其中《留守名簿》是首次被提及,但并未引起学界关注和重视,也没有展开调查和研究。

2003年10月1日,细菌战诉讼辩护律师团土屋贵志、一濑敬一郎向日本政府提出一份《关于厚生劳动省保管资料的质询书》,其中涉及《留守名簿》问题,质询书指出:“请提供《关东军防疫给水部留守名簿》的完整复写版本,可以将姓名涂黑遮盖,但是有关军人的下士官以上、军属文官的部分,提供复写版时请不要涂黑。”据此可知,《留守名簿》保存在日本厚生劳动省,却没有对外公布。

2008年9月,金成民赴日本对七三一部队原队员大川福松进行寻访取证,在其提供的档案资料中,有《留守名簿》封面页及其个人记载信息,显示保存地是日本厚生劳动省社会援护局业务课,复制时间是1999年12月22日。这是学界首次看到《留守名簿》的两页复印件,从这几页档案可以看出来,《留守名簿》详细记载了七三一部队成员姓名、出生时间、原籍、编入时间、前属部队、兵种官阶及授予时间等详细信息。

自2008年首次见到《留守名簿》封面页以后,中日学界开始联合寻找《留守名簿》的线索。在日本民间力量努力下,2012年8月21日,日本众议院议员服部良一向众议院议长提出一份《关于七三一部队等旧帝国陆军防疫给水部的质询意见书》,要求对关东军防疫给水部一事进行答复。十天之后,时任日本首相野田佳彦以《对众议院议员服部良一提出的有关七三一部队等旧帝国陆军防疫给水部质询的答辩书》公函形式进行公开答复,其内容第二条为“现厚生劳动省保管的《关东军防疫给水部留守名簿》人员总数为3560人……”。

2012年10月,日本ABC企划委员会代表团访问七三一陈列馆,在座谈交流过程中,将以上信息及两份档案复印件转交七三一陈列馆保管收藏。2015年11月,时任哈尔滨市社会科学院七三一研究所负责人的杨彦君赴日本国立公文书馆本馆茨城分馆查阅档案资料,首次在茨城分馆提供目录中发现了《留守名簿》相关信息,并按照规定填写《请求书》。2016年4月,日本国立公文书馆茨城分馆最终以书面告知形式确认可以提供《留守名簿》复印件,并于5月邮寄到哈尔滨。以此为线索,日本学者也开始向日本国立公文书馆申请《留守名簿》。经多方努力与合作,从2018年4月开始,国立公文书馆陆续公开了七三一部队、一〇〇部队、一八五五部队、九四二〇部队《留守名簿》。现在这些《留守名簿》全部在七三一陈列馆公开对外展出,成为揭露日本细菌战反人类暴行的铁证。

近40年来,七三一陈列馆始终秉承“学术立馆”理念,注重史料搜集、文物征集与档案搜集工作,陈列在展厅内的一件件文物、一页页档案、一份份史料以及一段段证言,都在映照那段反人类历史暴行,透过“遗忘”与“记忆”的张力,彰显日本细菌战暴行的记忆与变迁,勾画了历史与现实的记忆纹理,合力塑造出日本细菌战反人类暴行的人类记忆。

侵华日军第七三一部队罪证陈列馆

微信扫一扫|长按识别,进入读者交流群

|

|

|

|

|

|

|

|