鲁迅从来不抨击日本侵略者吗?

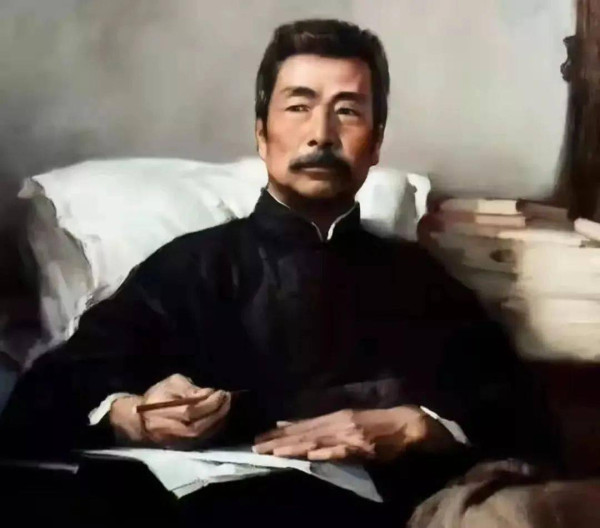

相当长一段时间以来,有人散布"鲁迅从未抨击日本侵略者"的论调。这种论调不仅曲解了鲁迅杂文中的锋芒所指,更遮蔽了二十世纪三十年代中国知识分子在民族危亡时刻的精神图谱。当我们重返历史现场,细读《友邦惊诧论》等文本的字里行间,一个以笔为刃、在民族危亡之际保持清醒的战斗者形象,正在血色硝烟中愈发清晰。

一、刀锋上的舞蹈:鲁迅杂文中的双重批判

在《友邦惊诧论》里,"友邦人士"的惊诧与国民党政府的屠刀形成荒诞的镜像。鲁迅看似在讽刺西方列强的虚伪姿态,实则暗藏机锋:"日本帝国主义的兵队强占了辽吉,炮轰机关,他们不惊诧;阻断铁路,追炸客车,捕禁官吏,枪毙人民,他们不惊诧。"这种递进式的排比,将侵略者的暴行与旁观者的冷漠层层剥开。1932年《论"赴难"和"逃难"》中更直指日军暴行:"大学生虽然是'中坚分子',然而没有市价,假使欧美的市场上值到五百美金一名口,也一定会装了箱子......"以反讽之刃剖开殖民者的贪婪本质。

二、沉默的轰鸣:杂文之外的抗争姿态

在《答徐懋庸并关于抗日统一战线问题》中,鲁迅直言:"中国的唯一的出路,是全国一致对日的民族革命战争。"这种立场绝非孤立存在。1933年致萧军信中写道:"现在中国最大的问题,人人所共的问题,是民族生存的问题。"他将日本侵略者比作"毒蛇猛兽",主张"用一切手段,用一切力量,用一切牺牲"。这些私人信笺中的锋芒,与其公开发表的杂文构成完整的抗争谱系。

三、被遮蔽的战场:历史语境中的言说策略

在"攘外必先安内"的政治高压下,鲁迅选择以"曲笔"开辟第二战场。《友邦惊诧论》中"摆什么'惊诧'的臭脸孔"的讥讽,实为对不抵抗政策的凌厉鞭笞。1934年《中国人失掉自信力了吗》中"埋头苦干的人""拼命硬干的人",正是对抗日志士的深情礼赞。这种"戴着镣铐的呐喊",需要放置在"申报检查制度"的语境中理解——当直接言说可能招致文稿被删、刊物被封时,隐喻与反讽成为最锋利的匕首。

鲁迅先生逝世八十九年了,时间已经久远,但事实依然十分切近。在腐朽势力面前,在文化汉奸面前,在资本家的”乏”走狗面前,在种种真洋鬼子和假洋鬼子面前,鲁迅始终是无畏的勇于战斗的战士。当我们重读鲁迅1936年临终前的《答托洛斯基派的信》,那句"你们高超的理论,将不受中国大众所欢迎"的断言,恰似穿越时空的预言。在民族危亡的至暗时刻,鲁迅从未停止对侵略者的控诉,他以知识分子的良知为火炬,在铁屋中发出破晓的呐喊。这种精神遗产,至今仍在提醒我们:真正的批判精神,永远与民族命运血肉相连。

某些人散布“鲁迅从未抨击日本侵略者”的论调,无非有两种目的,一是贬低鲁迅的战斗精神,污损他“民族魂”的形象,二是想据此“反证”日本侵略行径的“合理性”和“正当性”——在某些哈美媚日分子蹦哒得十分厉害的今天,澄清这种论调搅浑的污水,是十分必要的。

微信扫一扫|长按识别,进入读者交流群

|

|

|

|

|

|

|

|