“军中老黄忠” 从清兵当到解放军的传奇一生

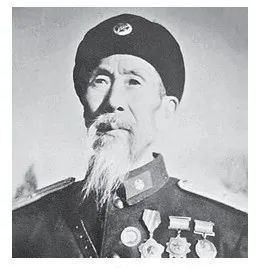

1955年中国人民解放军第一次授衔仪式上,有一位少校居然白须飘飘,留着中国传统的“美髯”,长及胸口,他就是中校蒋维平,时年77岁,是当时授衔军官中年纪最大的,比朱德总司令还要长好几岁。这位传奇老兵堪称“中国近代军队的活化石”,他曾参加李鸿章的淮军,而后还参加过袁世凯、段祺瑞的北洋军,后来参加八路军、解放军,一直为中华民族的解放事业不懈奋斗。

蒋维平

行医出身的蒋维平却一辈子征战沙场,晚年毅然投身抗日,被誉为“军中老黄忠”,他到底有怎样的传奇故事?

三进三退旧军队

蒋维平,原名蒋顺发,1878年出生在河北省河间县一个贫苦农民家庭。12岁时,父母才送他进了一家私塾读书。他在班里年龄最大,又因为穿着带补丁的衣服,总受到比他小的同学们耻笑,但他学习十分用功,成绩优秀,深得先生的喜爱。不幸的是一场天灾降临,家中再无力负担他的学业,15岁的蒋维平不得不放弃学业,经人介绍到河北阜城的庆和成估衣铺当学徒,一干就是4年。

蒋维平19岁这年,父母托人给他说了一门亲事,但没多久,他就辞别新婚妻子,投奔到李鸿章的“洋务”军。蒋维平做事认真,能吃苦,头脑又灵活,很快赢得军中长官的喜欢。他不久就从勤务兵被提拔为班长,能熟练使用刀、枪、剑、戟、斧、钺、钩、叉等兵器,也学会了许多军事战法。

3年后,蒋维平被任命为军中教官。在他的整训下,部队作战能力也有极大地增强。但他也发现这个所谓的“洋务”军,并不是想象的那样,特别是上层官僚不作为,导致部队纪律混乱不堪,无力抵御外敌,却在百姓面前作威作福,甚至打着“师夷长技以制夷”的口号,干着欺压百姓、鱼肉乡里的勾当。蒋维平越来越失望,于是决定另择他路。

1911年10月,辛亥革命爆发,大清帝国被推翻,中华民国建立。蒋维平看到了新的希望,于1912年7月进入袁世凯的北洋军,先后在陆军第三镇(相当于师)任连长、副团长等职,转战于保定、长春、宣化一带。但不久后袁世凯窃取辛亥革命胜利的果实,不但与日本签订了丧权辱国的“二十一条”,而且最后走向了复辟帝制的道路,蒋维平对这支军队也失去了希望,决定退出北洋军。

蒋维平回到家乡后,看到许多乡亲因病无钱医治,常常是一人得病,全家的日子就难过的局面。于是,他在家一边务农,一边学习医术。他潜心钻研了《医学大全》《西医手术指南》等医书,还向有经验的老中医学习、求教,广集民间中药验方,时常在家中召开免费的会诊,为邻里乡亲治病,从不收取一分钱。

1919年5月4日,轰轰烈烈的“五四”反帝爱国运动爆发的消息传到北平郊区的房山县。蒋维平立刻赶往北平,参加了学生发起的游行示威活动。之后,他回到房山县石楼村广泛宣传反帝反封建的爱国思想,并组织当地农民,支援北平学生的爱国运动。从此他更加自觉地做些实实在在的事情,如在村中创办红十字会,开办红十字医院,免费为贫困百姓治病。

正当蒋维平一心一意研究医术为百姓治病之时,皖系军阀段祺瑞请他出山。他发现段祺瑞主张共和,于1920年8月加入了段祺瑞的新式军队。因在北洋军阀中多年,当过副团长,也颇具威信,与北洋军各军阀头领也颇有交情,段祺瑞很是看重他,任命他为骑兵团副团长,后来又任团长,跟随段祺瑞南征北战多年。

蒋维平看到军阀之间的你争我夺、勾心斗角,根本没有人去管普通老百姓的死活,1929年2月,他再次选择解甲归田,回到家乡房山县石楼村。

花甲之年当“八路”

蒋维平在石楼村建立了医务室和药房,接待贫苦百姓就医用药,他象征性地收点钱甚至不要钱。若是地主豪绅来治病,就得让他们多掏腰包。

九一八事变爆发后,全国人民要求抗日的声浪越来越高涨。蒋维平这个在东北征战过十余年的老兵,又开始走家串户宣传抗日救国的道理,动员民众团结起来,为抗日救国出一份力。在一次外出宣传中,有位外地青年一直跟着蒋维平,帮助他做宣传。后来蒋维平才知道这青年叫李桂,是从被日军占领后的东北老家逃亡出来的。出于对苦难同胞的同情,蒋维平将李桂收为义子,为其改名蒋志刚。从此,他俩形影不离,蒋志刚成为蒋维平的得力帮手。

1935年春,蒋维平听说通州潞河教会中学组织抗日宣传活动,他带着蒋志刚前去参加。当他们走进学校的一间大教室时,见满屋的人正在聆听一位青年演讲。演讲者历数日本侵略者在东北的桩桩罪行,与会者无不泪湿衣襟。蒋维平听完后,挤上前去诚挚地邀请他到房山县石楼村去做演讲。原来,演讲者是中共北平地下党员李向前,他是南京金陵大学的学生,九一八事变后,前去东北参加抗日斗争,因为杀了7名日本兵受到追捕,最后来到北平从事地下革命活动。当李向前得知蒋维平曾是北洋军和皖军的老兵时,更是惊讶不已,从此,李向前成为蒋维平家中的常客。蒋维平通过与李向前的密切交往,知道了共产党和红军。

在李向前的启发引导下,蒋维平的思想觉悟不断提高,并决定组建革命武装。他在村里建立了自卫团,通过向地主豪绅要钱要粮,购买了火枪、扎枪、大台杆等武器,团员们统一佩戴臂章,蒋维平组织他们进行训练,提高实战能力。很快,自卫团发展到300多人,声势很大。

七七事变爆发后,日军占领了房山县城,并很快殃及广大农村地区。9月的一天,日军在房山县二站村教堂制造了骇人听闻的惨案,把在教堂中避难的数百名老百姓中的80多名青年杀害,连教堂的神父也未能幸免。蒋维平闻讯,急忙赶到教堂,主持料理死难者的丧葬事,建立起难民收容所,并设法帮助解决难民的食住、医疗等问题,受到当地农民的衷心拥护。

1938年2月,由宋时轮、邓华率领的八路军第四纵队挺进平西,中共房(山)良(乡)联合县游击支队也在支队长包森的带领下,来到房山南窖村,开辟抗日根据地。已满60岁的蒋维平得知这一消息后,把全家人叫到一起,说明了自己要参加八路军,为抗日救国出一份力的想法,得到了全家人的支持,义子蒋志刚也当即表示愿同父亲一起投奔八路军。为了表明自己跟共产党和八路军的坚强意志,他从此把自己的名字“顺发”改成“维平”,并决定将自家的药品及医疗器械全部奉献给八路军。

父子二人带着药品,冲破日伪军的层层封锁,终于来到南窖村八路军游击支队驻地,包支队长热情接待了他们。然而,当蒋维平表明自己要参加八路军时,包支队长有些为难了,只好请示纵队领导。很快得到宋时轮司令员的批准,蒋维平成为年龄最大的八路军战士。但是,八路军是不准留胡须的。可蒋维平留了半辈子的胡须,怎么也舍不得剃。包支队长只好再次请示上级,领导认为他是个特殊人才,破例批准了蒋维平留胡须。包支队长安排他到新组建的房良联合县政府抗日救国会办的医院任院长、兼任九区救国会主任,从此大家都亲切地称他为“蒋老大夫”。

1938年5月,房良县党工委批准蒋维平加入了中国共产党。年逾花甲的蒋维平向党宣誓:“我决心把自己的后半辈子献给党和人民,只要有口气活着,就要一刻不停地为人民工作,直到停止呼吸为止。”

三五九旅的“胡须兵”

蒋维平在房良联合县政府抗日救国会医院工作了半年,常常为前方传来的战斗消息激动难眠,于是多次请求上前线。1938年10月,蒋维平被调到八路军第一二〇师三五九旅,王震旅长亲切接见了他,并决定派他到第七一九团任军医。为了照顾蒋维平年龄大的实际问题,还特意为他配备了一匹军马。

不久,广灵战役打响,蒋维平和卫生队的年轻人一样,争先奔赴前线,开展战地救护。战场上,为数不多的西药很快就用完了,蒋维平拿出自己多年实践得来的中医治疗方法展开救治。没有中药材,他就带领卫生队的同志,在深山老林里采药。每到一地,他一边为驻地军民医伤看病,一边向当地人民群众调查访问当地诊治疾病的偏方、验方及中医用药的采集与炮制,并详细记录下来。经他精心采集和研制,共收得止血、消炎以及治疗疟疾、伤寒、疥疮等偏验方剂300余种。

1939年5月8日,上下细腰涧战斗打响,三五九旅奉命从山西省灵丘县赶往五台山,配合晋察冀军区部队围歼进攻的日军。在赶往五台山的途中,蒋维平将领导配备给他的马匹用来驮卫生队的战地救护药品器材,而自己和年轻人一起徒步行军。战斗激烈地进行了7个昼夜,蒋维平始终坚持在火线抢救伤员。他运用自己的外科医术为前线下来的伤员精心实施急救手术,然后再转送晋察冀军区后方医院。经他处置的伤员,由于得到了及时的止血、补血、预防感染等措施,大大降低了死亡率。战后,他所在的卫生队受到旅领导的表彰。

1939年8月,为加强晋察冀军区第三纵队领导的津南自卫军,八路军总部命令三五九旅七一九团部分人员与津南自卫军合编。蒋维平奉命调往津南自卫军第九团卫生队任军医,并担任卫生队党支部书记。津南自卫军深入敌后方,环境十分艰苦,战斗也十分频繁。蒋维平随部队转战平汉路东西,先后参加了围歼日军的陈庄战斗、讨伐叛军石友三的战斗,以及百团大战第一、二阶段的井陉矿区、洪子店等地的破袭战。1940年10月,接八路军总部命令,津南自卫军回归三五九旅建制,调回陕北,担负保卫党中央、毛主席的光荣任务。

蒋维平随部队驻防在陕西省米脂县,为解决边区缺医少药问题,他到处收集民间验方,跟当地群众一道,跋山涉水到深山老林中采集中草药。他每天钻研医学,研究配制药品,为部队战士和当地民众治好了病,也为著名民主人士李鼎铭先生治好过病。为表彰蒋维平的突出贡献,三五九旅旅长王震特别奖给他一件裘皮大氅。

1942年,64岁的蒋维平被任命为三五九旅七一九团农场场长。他运用多年的务农经验,精心操作,严格管理,带领全场职工实干苦干,经过一年的苦心经营,农场获得丰收,上交余粮4820石。蒋维平也被评为三五九旅及陕甘宁边区的劳动英雄和模范工作者,参加了延安群英会,受到毛主席嘉奖。

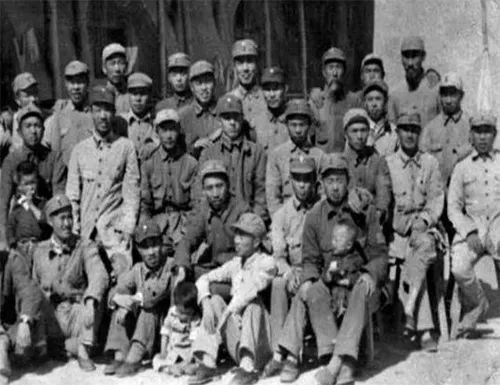

1943年,八路军三五九旅部分官兵在金盆湾集体合影(最后排右三为蒋维平)

1944年9月1日,陕甘宁边区参议会副参议长谢觉哉赠诗蒋维平:

兵农礼乐般般会,手脚心神件件优;

九州踏遍归玄圃,花果山中一老猴。

医疗战线的“不老松”

1947年2月,69岁的蒋维平被任命为白求恩国际和平医院第一分院副院长。不久,第一分院划归华北军区第一后方医院,党组织劝年逾古稀的蒋维平休息,他却坚决要求到山区工作。经他一再请求,党组织批准他继续留在部队。他来到张家口地区,任察哈尔军区政治部抚保科副科长。随后,又担任过晋察冀军区的卫生队、生产总社、农场家属学校等处的领导工作,成绩显著,被评为劳动模范。

新中国刚刚成立时,蒋维平又主动承担了建立正规医疗制度、消灭医疗事故的工作。他借鉴苏联医院的先进经验,实行科主任负责制、保护性医疗制等制度,增强了医院工作者为人民服务的责任感,大大提高了医生诊断符合率、抢救成功率。

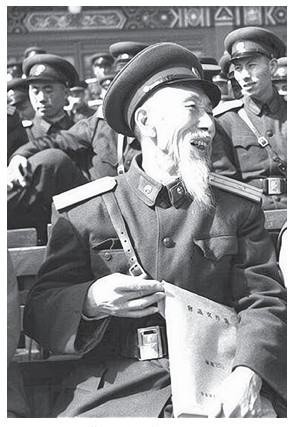

1950年9月,73岁的蒋维平光荣地出席了全国战斗英雄、劳动模范、模范工作者代表大会,还被邀请登上天安门城楼观看新中国成立后的第一次大阅兵。

朝鲜战争爆发后,此时的蒋维平虽已高龄,但仍积极要求上前线。领导只好任命他为解放军第二五一团医院副院长,担负送回国内的志愿军伤病员救治工作。蒋维平运用中医疗法精心为他们医治,极大地提高了治愈率。

蒋维平对常见病、难治病,亲自作配方和治疗试验,效果都比较好。他自己花钱配药制药,经常工作到深夜,配制成丸散膏丹40多种。他配制的碘化亚铁和陈皮糖浆,对治疗结核病有特殊疗效,因此前来求医问药的人很多,他都有求必应。部队战士李庆平患了淋巴结核久治不愈,经过蒋维平精心治疗,服用他配制的药,得以康复。铁路工人刑春生患骨结核两年多医治无效,找到蒋维平后,经过一段时间的医治,也很快恢复了健康。

蒋维平的医术高明,医德高尚,在部队和乡村远近驰名。他几乎每天要接到一百多封来自全国各地的信件,除了表示向他学习外,更多的是请他治病、索取药品等,而他每信必复。医院党委为照顾他的身体,减轻他的负担,经研究决定,由打字员耿印聪统一印制复信,X光室姜炳良统一制作照片,药房统一配制药品,以满足来信来访者的要求。在张家口地区,大家都知道他是陕甘宁边区的老英雄、南泥湾的劳动模范,请他作报告的单位很多。他都是有求必应,而且是场场座无虚席。

1954年,华北军区政治部为了表彰蒋维平的模范事迹,由八一电影制片厂拍摄了一部《老英雄蒋维平》的纪录片,在全国放映后反响很大。

1955年,77岁的蒋维平被授予中校军衔。当时参与授衔的革命将领对仪表有着非常严格的要求,在得知蒋维平不愿剪掉胡子后,毛主席特批:功劳大,给个特例。所以在授衔仪式上,只有蒋维平一个人留着长须。

蒋维平在天安门城楼上

1964年7月12日,蒋维平因积劳成疾,医治无效,在张家口第二五一医院逝世,享年86岁。北京军区、张家口地区党、政、军领导为蒋维平举行了隆重的殡葬仪式,送灵车队长达5华里,沿街送灵群众近万人。如今,蒋维平的灵柩被安放在张家口市烈士陵园。

微信扫一扫|长按识别,进入读者交流群

|

|

|

|

|

|

|

|